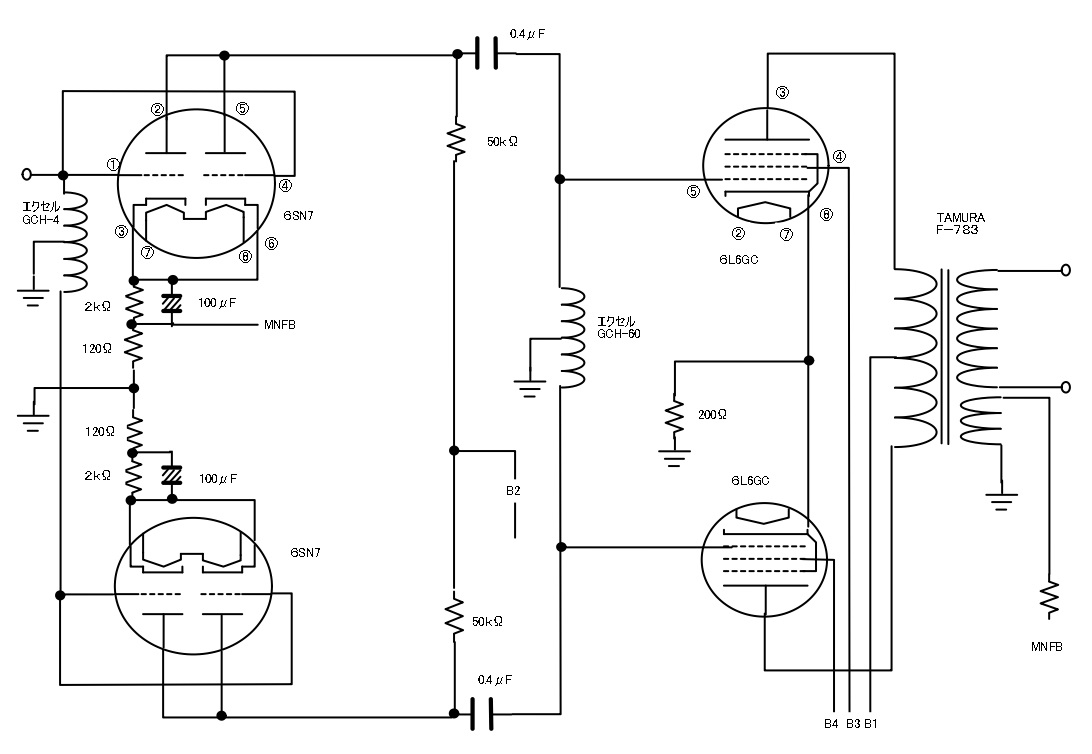

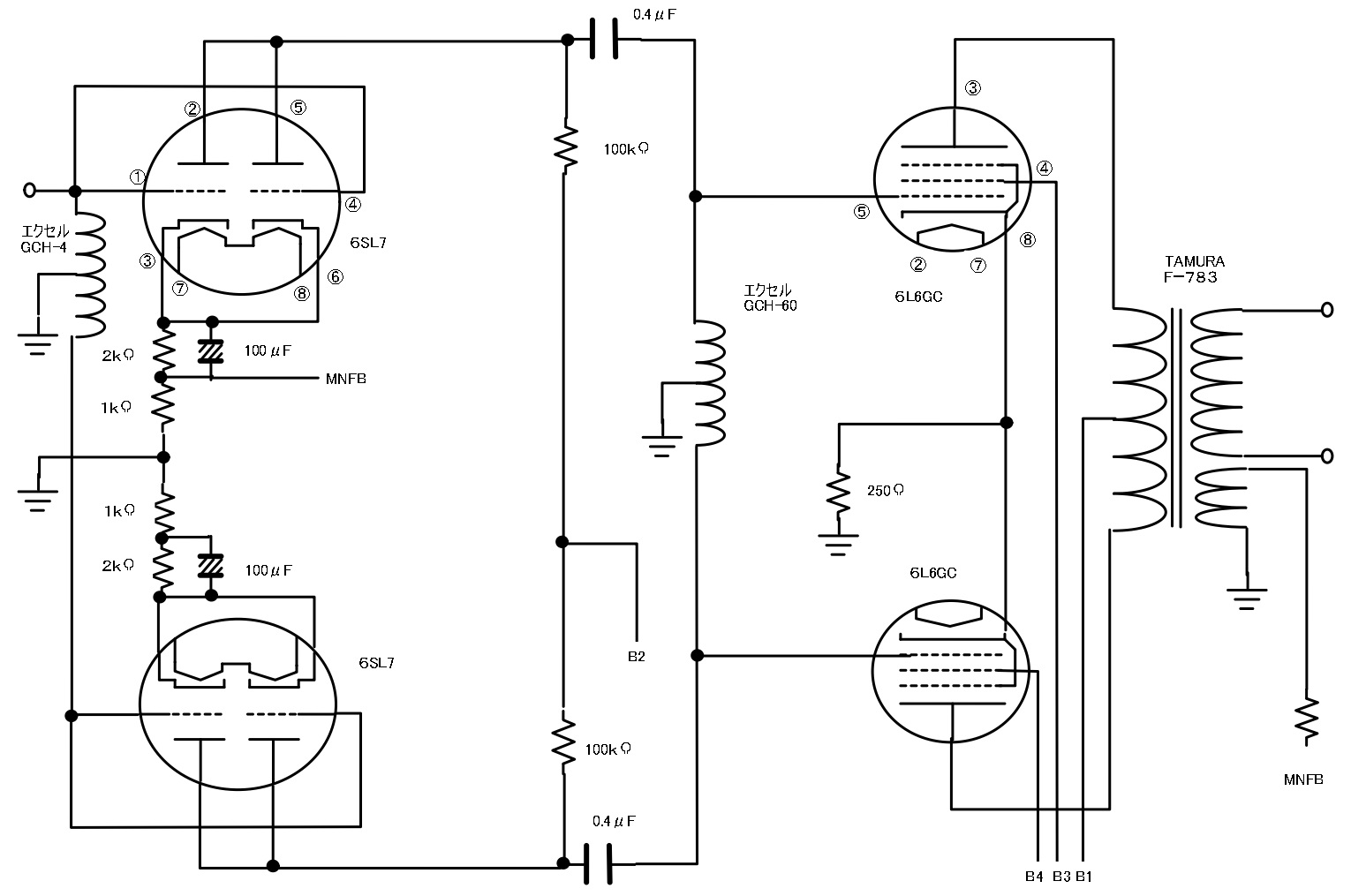

6L6GCダブルプシュプルパワーアンプ

アンプ部の回路は結構シンプルです。位相反転にエクセルチョークを使い初段が6SL7になります。初段のカソード回路にはメインループのNFBを掛けられるようにカソード抵抗

に工夫しましました。これは後で述べますがダンピンファクターが良くなかった時にダンピンファクターを改善するための目的でこの様な回路としました。

パワー段は6L6GCで入力にはエクセルチョークを使いました。出力トランスはTAMURA F‐783です。ダブルプシュプルを作ると決めてからオークションで探していました。たまたま手ごろな

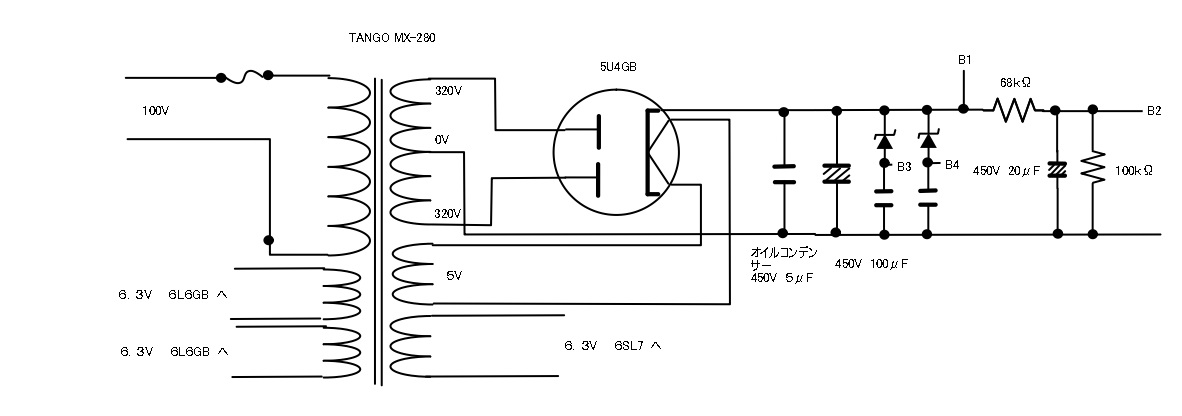

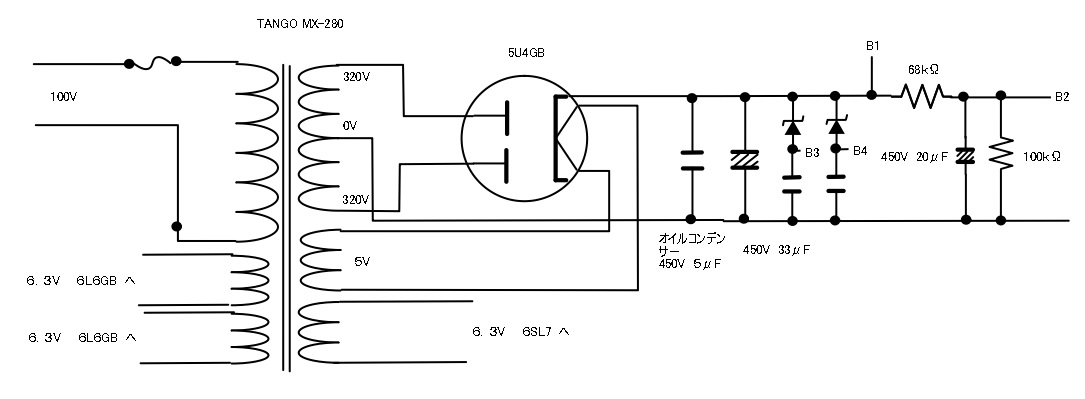

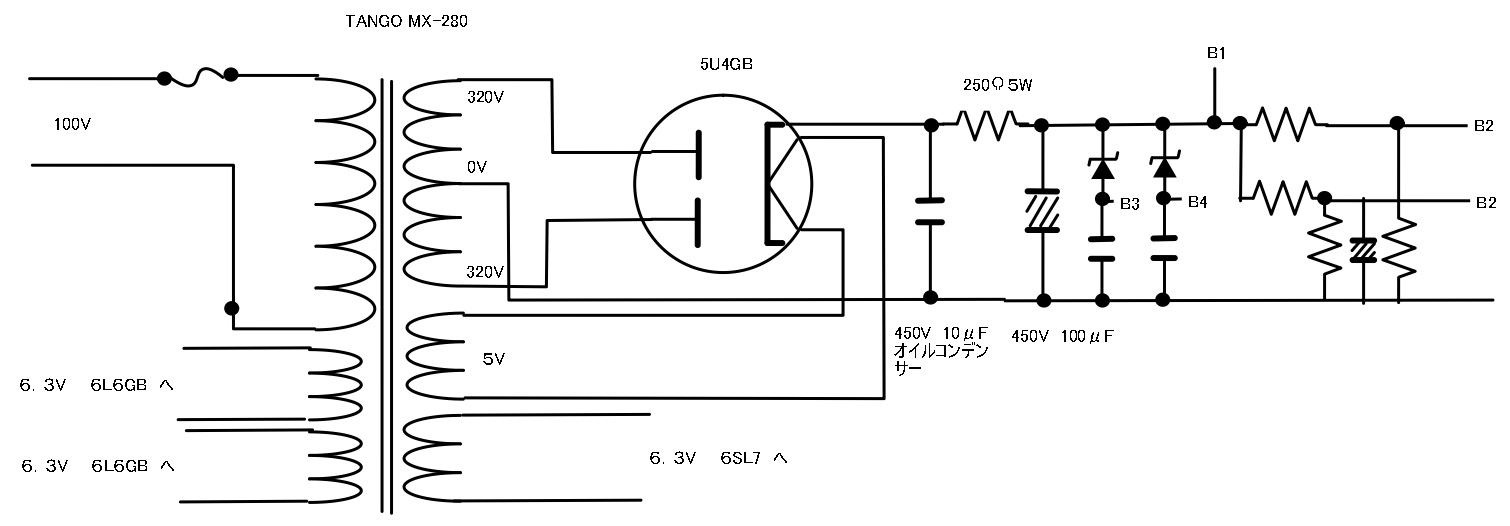

値段で落札出来たので使ってみました。 電源部分の回路図です。整流は5U4GBとしました整流管直後にOILコンデンサーを入れました。手持ちが有ったので使いました。B1は6L6GCにB2は6SL7に供給しています。

B3・B4はスクリーングリッドに行くようにしています。ここは通常は抵抗を入れて電圧を若干下げて供給するのですが、チェナーダイオードを使いました。これも手持ちがたくさんあった

からで持ち合わせがなければ標準的な抵抗を入れて分圧して供給しているところでした。スクリーングリッドの電圧は結構シビアーで音質に影響があるとどこかで読んだ記憶があります。

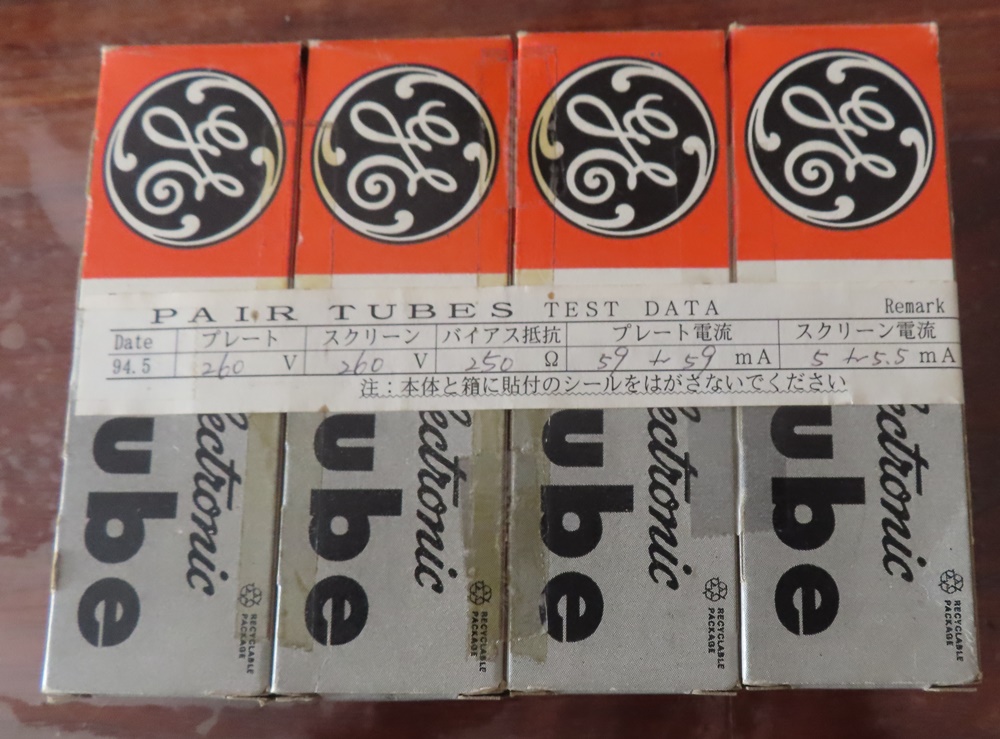

6L6GC4本ペアチューブを以前購入していました。805用との811A用に購入していたものだったと記憶しています。

タムラのプシュプル用のトランスです上記の6L6GC用に調達しました。インピーダンスは5kΩです。UL(ウルトラリニア接続)端子が

出ていないので5極管接続もしくは3極管接続で使用する必要があります。このトランスは随分設計が古くタムラはトランスの性能を犠牲にしてまで

UL端子をあえて出さずいいものを作る思想で設計したのだとどこかで読んだ気がします。UL端子が出ていればUL接続を考えていたと思います。

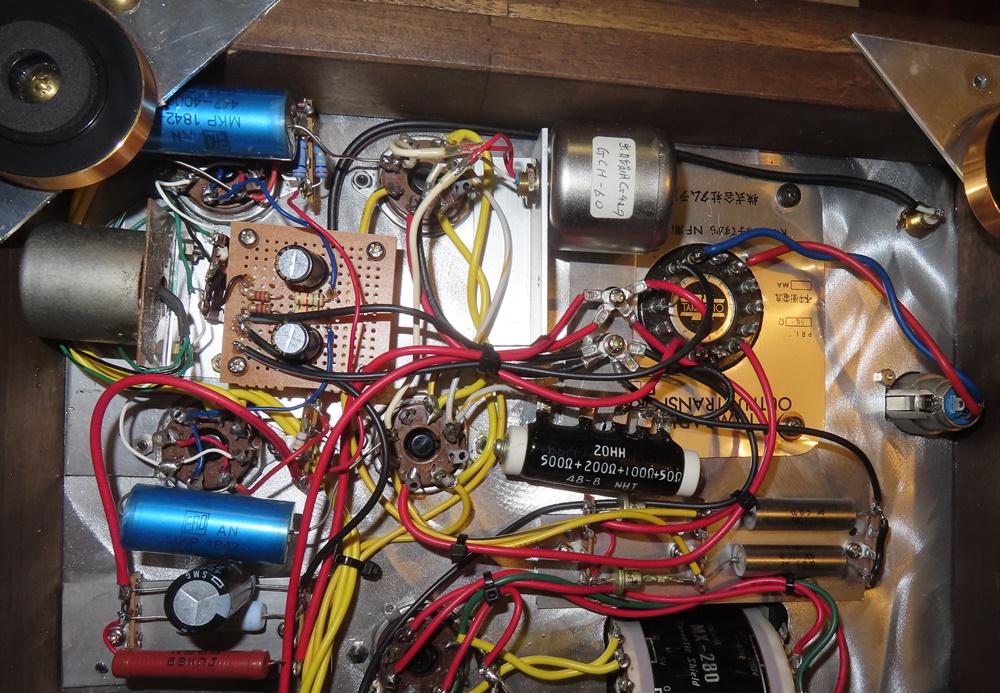

タムラも最近のトランスはUL端子が出ているものがあります。 電源トランス回りの画像です電源トランスはタンゴMX-280整流管は5U4GBです。ケミコンは手元にあったものを使いました。

ケミコンは最近はいいものが入手しにくくなっています。整流管直後にはオイルコンデンサーを使いました。

出力トランスまわりです。画像に写っているのは6V6です。入力部分は6SL7です。音に関係しませんが見栄えがいいのでオールGT管としてみました。

アンプの裏の配線です。裏ブタはありません。配線がごちゃごちゃしていますが配線は仮接続で本接続する前に整理して綺麗になるようにしたいと思っています。

アンプの部分の配線です。6SL7のカソード回路の配線は基板にまとめました。端子台を使うこともできます。真空管アンプ派からは嫌われそうですが

部品点数が多いのでこのほうが合理的かと思います。6SL7のグリッドは左端に見える入力チョークを使って位相反転を行っています。6SL7と6L6GCの間のパスコンは

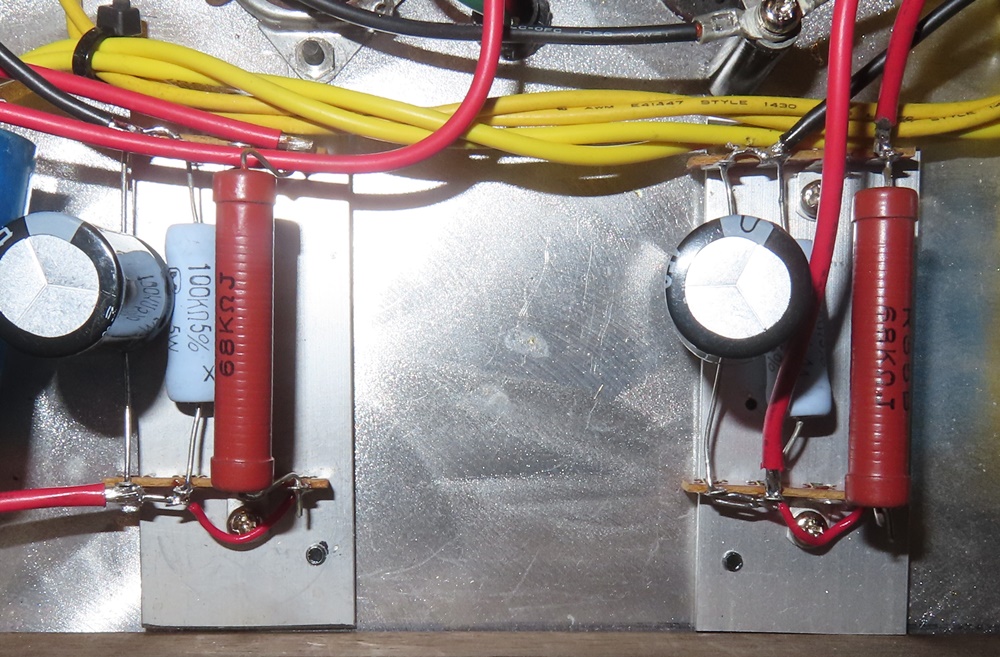

ストックがあったのでEROのMKP1842フイルムコンデンサー0.4μFにしています。あまりこだわりはありませんがここはいろいろなものを試してみるのもありかなと思っています。 電源トランスの両脇にあるダイオードはチェナーダイオードです6L6GCのスクリーングリッドに接続しています。B電圧を若干下げて供給しています。

真空管マニアの方はあまりこの様なことはしないと思いますが私は本来半導体アンプを主に作っているので抵抗はありませんでした。気がかりだった雑音も発生しませんでした。

初段6SL7に電源を供給する回路です。あまり凝った回路ではありません。6SL7には150V位の電圧を供給しています。

初段のグリッドとカソード廻りの回路です。中央下の丸いものがエクセル入力チョークです。このチョークコイルには固定用のビス穴が有りません、銅板にはんだで

接着して固定しました。

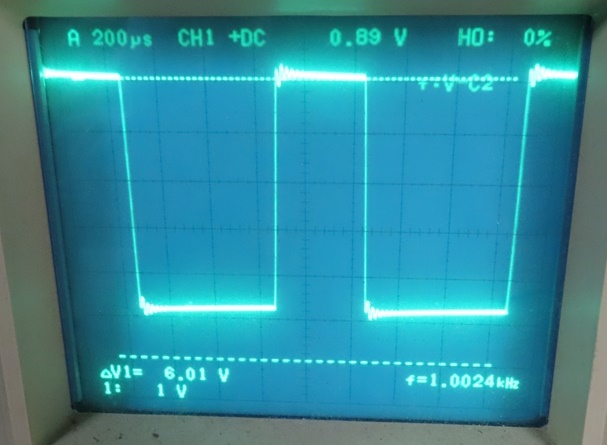

1kHzの方形波応答です。ご覧のとおり多少のリンギングが生じていますが問題にはならないでしょうが、

この状態でNFBをかけるのは心配が残ります。

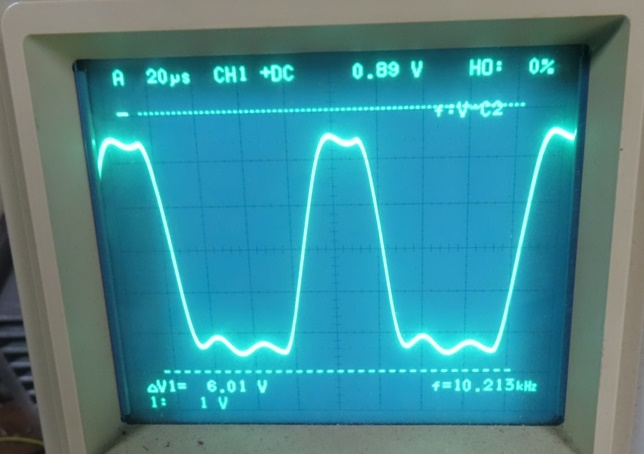

10kHzの方形波応答です。そもそも発信器の波形のデューティ比が崩れているので参考になりませんが

NFBなしですので予想はしていましたが惨憺たるものです。20kHzから減衰しているので当然といえば当然です。

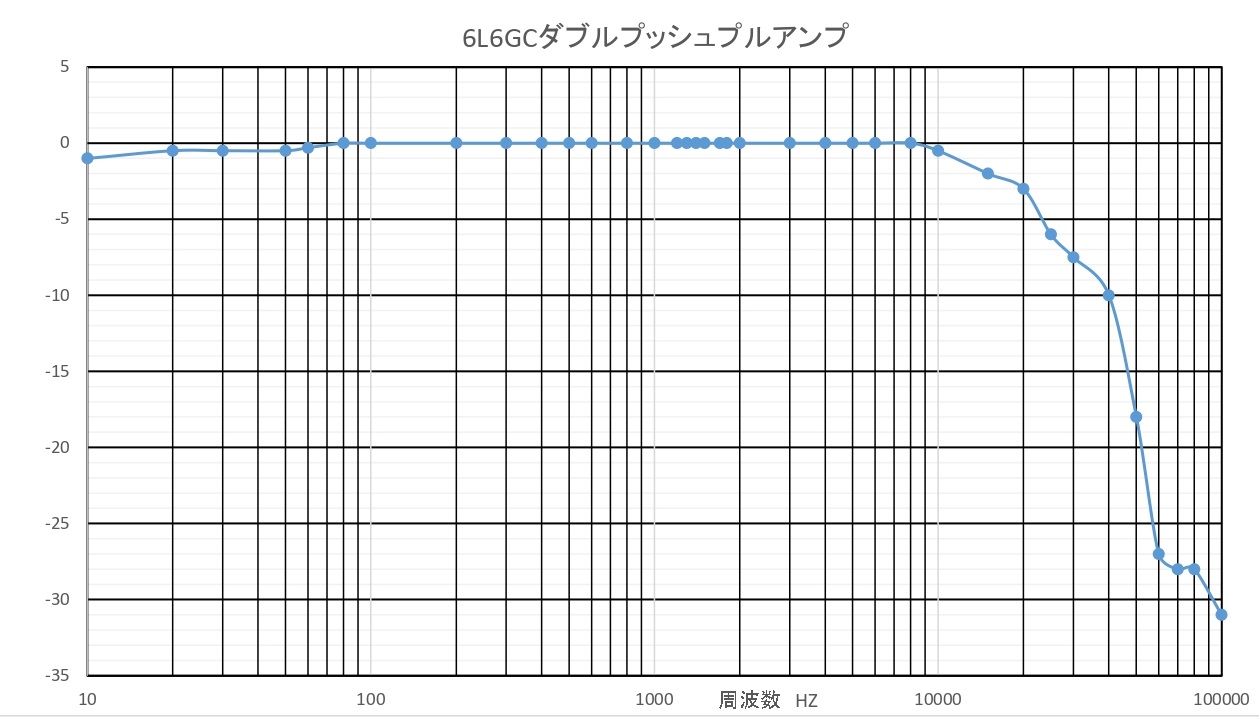

周波数特性上図のとおりです。10Hzで‐1dB〜20kHzで-3dBと可聴帯域ではほぼ満足のいく値になりました。

入力感度は17mV入力で最大出力が得られます。最大出力はノークリップで12.5Wになります。なお、オシロで波形を見ると

サイン波の波形が崩れる出力は無歪で3.2Wとなります。6L6GBのデーターシートを見てみるとPUSH-PULLCLASSA1AMPLIFIEA

のオペレーションで14.5Wなのでそこそこ出力は出ていることになります。

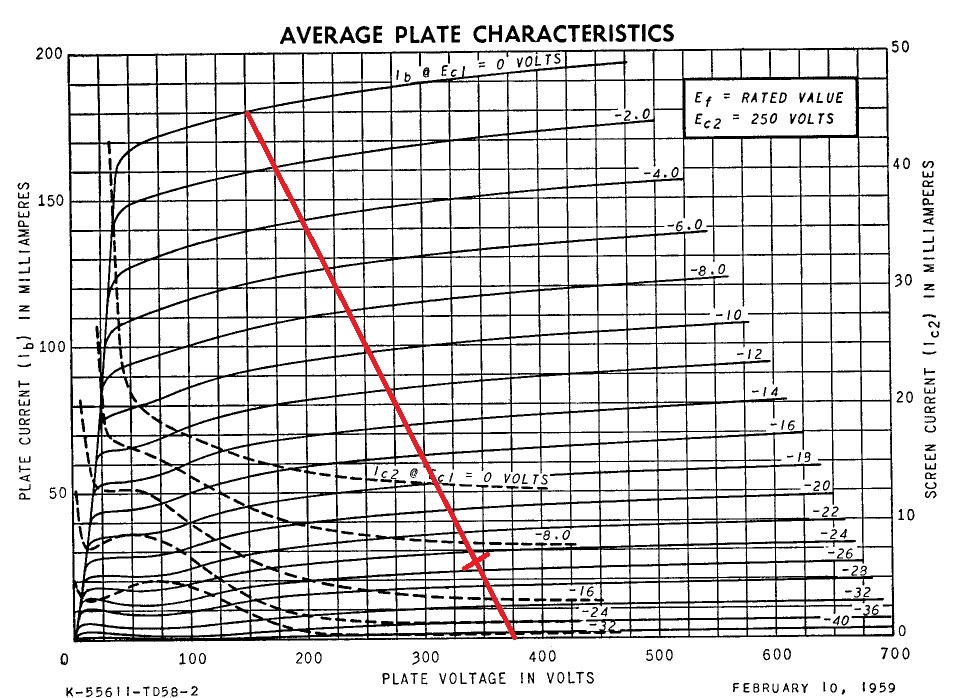

ちなみにB電圧は240Vカソード抵抗両端電圧は16.7Vですのでプレート電流は66.8mAになりプレート損失は約8Wと軽いオペレーション

と計算できます。 上図は5kΩのロードで動作点を現した図です。

電源の電解コンデンサの容量を変更しました。5U4GBのマニュアルにはfilter input capacitorが40μFとなっているため今まで100μにしていましたが大きすぎるため変更しました。

電源からのハムはありません。

アンプが仕上がってスピーカーを接続するとジーというノイズが発生しました。整流回路の整流後の電流にノイズが乗っているのかと思いチョークコイルを試しに入れてみましたが一向に

改善しません。しばしば悩んで色々調べていた所プリアンプを作成する場合はヒーター回路を必ずアースしなければノイズが出るとの記述を見ました。はてパワーアンプでも当てはまるのかと

しばし考えましたがやってみなければ分かりません、そこで6SL7・6L6GC両方ともヒーター回路をアースに落としてみたところノイズがうそのように消えてしまいました。

もし他社のプシュプル用のトランスを手に入れていればほとんどのトランスでUL端子があるので迷わすUL接続にしていたと思います。

中央右上にあるのは6L6GCのグリッドチョークです。ここは一般的には100kΩ位のグリッド抵抗で済ますところですがあえてチョークにしました。

この手法は昔からあったようですが最近は見かけません。理由はコストパフォーマンスが悪いからだと思います。

出力14.5Wは6L6GBを使った割には少ないようにも思えます。データーシートを見るとAB級動作で45Wまで取り出せると思われるのでプレート損失に

まだまだ余裕があるので当初安全性を考えてB電圧は低めに設定していたB電圧を高めに設定し、なおかつ、平滑回路に250Ωを入れたのはハムが出

るかもしれないからで実回路でハムはほとんど気にならないレベルなので取り除いても問題ないと思われます。

上記の通りまだまだ出力を出せる見込みがついたので配線を変更してみました。電源トランスのタップを280Vから320Vに変更し平滑回路の250Ω

を短絡してみました。B電圧は335Vに上昇し最大出力は12.5Wから24Wに上昇しました。オシロで見て波形が歪かける出力は8Wに上昇しました。

プレート電流は2本で100mAプレート損失は15.5Wと計算できます。データーシートによるとプレート損失は30Wまで許容できますのでまだ

余裕があります。

試しにカソード抵抗を200Ωに変更してみました。カソード電圧29.73Vに変化しました。プレート電流は148.65mAになり1本あたり74mAとなりました。

バイアス電圧が深くなりました。プレート損失は22.6Wと計算できますので許容値以内です。ただ、出力の増加はなくむしろ減少

しています。考えてみれば当然です。バイアス電圧が深くなった分プレートとカソードに掛かる電圧は減少しているので当然の結果です。

これ以上出力を上げるにはB電圧を上げるか、固定バイアス回路に変更する(固定バイアスにしてもわずかしか出力の増加は望めないと思われます。)

しか方法はないかと思います。

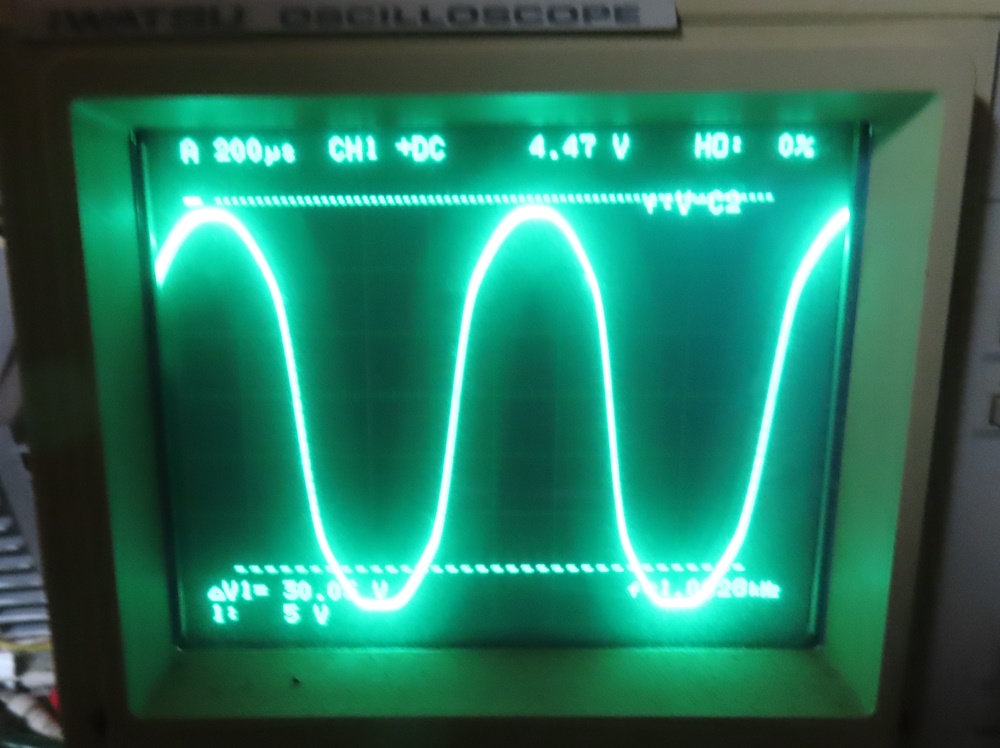

カソード抵抗250Ωにした最大出力の時の波形です。サイン波の頂上がクリップ寸前の波形です。波形は上下同時にクリップするので

対象動作は設計どうりになっていると思います。出力は13.9V(24W)です。分かりにくいですが波形の上部は潰れています。したがって歪はかなり

発生していると思われます。6L6GB出力管で歪が発生しているのか6SL7で発生しているのかは観測して見ないと分かりませんので、

時間があればやってみようと思います。

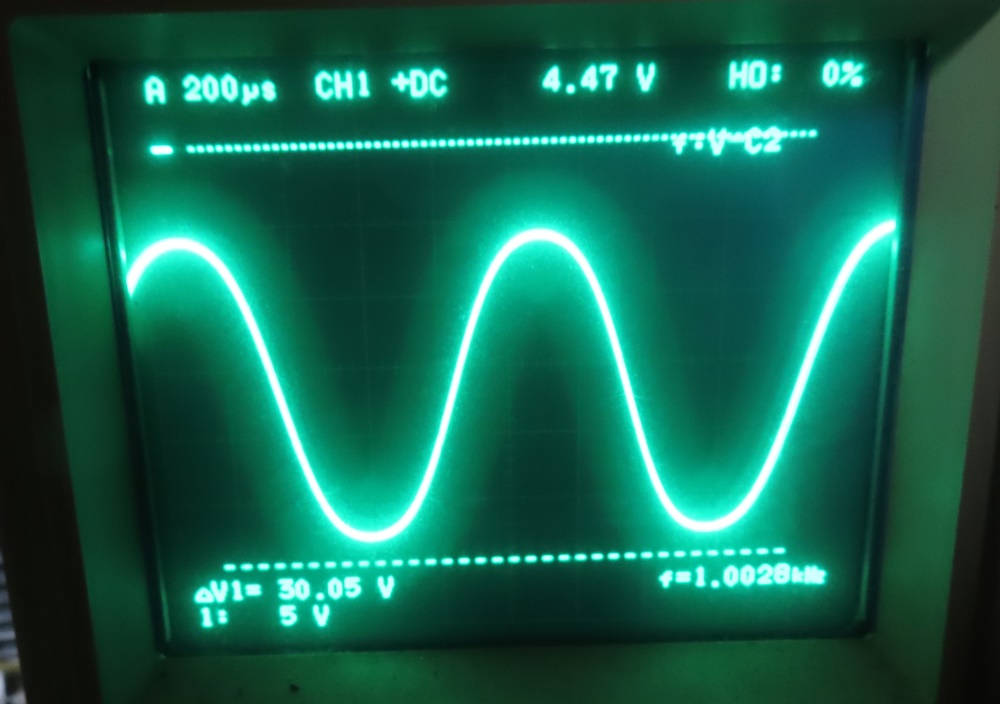

上記の条件で無歪での波形です。出力電圧は8V(8W)の波形になります。

ON/OFF法によりダンピンファクターを測定してみました。結果は2.54になりました。無帰還ビーム管なのでもっと低いのかと思いましたが思った以上の値でした

1.0以下であればNFBを掛けて上げようと思っていましたがその必要はなさそうです。

測定の方法は1kHzの正弦波を入力し出力電圧を最大出力の80%位に設定して8Ω負荷での出力電圧を測定します。続いて並列に8Ω繋ぎその時の

出力電圧を測定します。その結果からダンピンファクターが計算できます。

ネットで調べたらON/OFF法の方法として出力端子解放と負荷を繋いだ時の電圧で計算すると書いた記事を見ましたが、以前負荷開放でトランスを

焼いた痛い経験が有ったので他の方法を調べて上記のような方法にしました。出力を大きくしなければ出力端子開放でも可能だとは思います。

上記のごとく回路を変更して出力の増大を図りましたが思っていたような音になりませんでした。使用したスピーカーはB&W805です。

811Aシングルアンプと比較したのですが、プッシュプルなのでそれなりに馬力のある音が出てくれるものと期待したのですが低音の出方が811Aほどではなく

小音量時の低音の出方に厚みが足りません、中域はそれなりに出ているようです。高域は811Aの澄んだ音には1歩譲る感じです、これは傍熱管なので仕方ありません。

出力を追うのはこれくらいにして低音の厚みを増す方向にもっていこうと思います。

最初に行ったのが初段の6SL7をフィリップスの6SN7に変更しました。これに伴いプレート抵抗を50kΩに変更しました。μが小さい分入力感度は下がりましたが

少なすぎる事はありません。むしろ6SL7は大きすぎた位です。音は少し低域に厚みが出たようですがまだ不足している様に感じます。

次にするとしたら初段の6SN7をもっと電流を流せる6BX7に変えてみる事ぐらいですがあいにく6BX7の持ち合わせがありません。

次にすぐにできる事は6L6GCのプレート電流を増やすことぐらいですが、注意して行わなければなりません6L6GCをおしゃかにしてしまう恐れがあります。

すでにカソード抵抗200Ωは実験済みでB電圧320Vでプレート電流74mAプレート損失22.6Wなので安全圏内ではあるもののもう少し考慮してから

実験してみようと考えています。

早速回路の変更をしてみました。トランスのタップは280Vに下げておいてカソード抵抗を200Ωにしてみました。問題ありませんでした。そこでトランスのタップを320Vに上げて

みました。この時のカソード電圧22.4Vしたがってプレート電流は1本あたり56mAとなりました。250Ωのときプレート電流は50mAだったのであまり変化はありません。

その時のB電圧は332Vだったのでプレート損失は17.3Wとなります。定格の30Wにはまだ十分に余裕があります。この分だとカソード抵抗を150Ω位まで下げても大丈夫だと思われます。

ちなみに最大出力は24Wでした。この時プレート電流は75mA流れていましたのでプレート損失は22.5Wと計算できます。まだ余裕があります。そもそも

楽器の演奏などに使うのでない限りこの様な出力にすることはありません。

この実験をしている過程でオシロで出力波形を観測していたのですが、波形の対称性が崩れてしまいました。最初は良かったのですが次第に崩れる事が多くなり

修復不能になりました。6SN7不良かと思い、試しに6SL7に戻してみると対称性は回復しました。

色々調べた結果はUSソケットの接触不良でした。USA製のもので信頼性があるものと思っていましたが、ピンが接触していなかったようです。

ソケットに刺している6SN7を触ると盛大にノイズが発生したので、予備で持っていたソケットに交換すると正常になりました。

現状でNFBはまったく掛けていません、まったく歪感はありません。