金田式バッテリーDC2チャンネルパワーアンプ

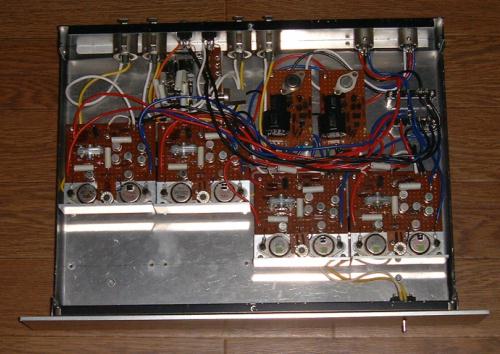

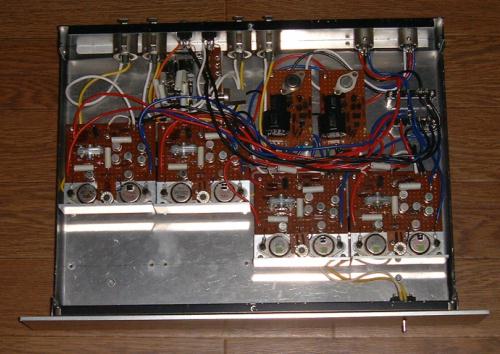

パワーアンプは4ユニット構成で4ユニットとも同じ回路です。2個づつ低音用と高音用に分けて使いています。またシャーシ

内に6dbオクターブ・クロス周波数500HZのチャンネルデバイダ−と高音用のアッテネーターを入れています。6dbオクターブ

では375ドライバーには酷なようにも思えますが,家庭では大きな音で聞かない(最大出力8W)ので問題はないと思います。

電池を電圧増幅段へ+−30V(単一40本)出力段へ+−15V(単一20本)使っています,電池はあきれるほど長持ちしま

す。電池の交換は,よく使ったときでも電圧増幅段用は数年に一度,出力段用は3−4ヶ月に一度ぐらいです。 パッシブ型 6db/オクターブのフィルター回路

ロータリーSWについているスケルトン抵抗(合計10kΩ)とその奥にあるSEコンデンサーにより高音用のフィルタを形成しています。 低音用のアンプ

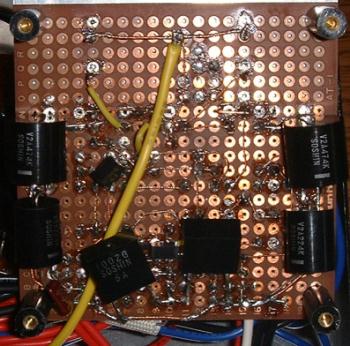

低音用のアンプ基板です入力回路のところに入っているスケルトン(10kΩ)はフィルタ回路用のものです。電源電圧が+−15Vで

は出力段の放熱器は必要ありませんがL型アルミアングルを加工して取り付けています。この方法は私が考えた物でパワーTrとの配線

を短縮できるのとTrの熱結合ができるメリットがあります。ただアングルの加工に手間はかかります。金田氏オリジナルとは違い

バイアス調整回路は別基板にしています。これも基板上にパワーTrがあるので配線を短縮できます。

低音用基板の裏側配線です。両側に見える円筒形の物はV2Aコンデンサーです中央下部の四角い物がSEコンデンサーで低音用の

フィルターです。その下に見えるのがフィルター用のスケルトン抵抗です。

高音用のアンプ

低音用のアンプと回路は同じです。同じ回路を4組作ればよいのでその面では製作が容易です。

電源レギュレータ

+−17.5V電源レギュレータです。このレギュレータから低音用・高音用合わせて4組のアンプの電圧増幅段へ供給しています。

2SA649 2SD218に替えました(^o^)

ついに手に入れました。まずは,低音部を2SA649 2SD218に替えました。左側に見える蓑虫クリップは出力段のアイドリング

電流を測るために10オームの抵抗をつけて測っているところです。

第一印象は非常に静かなアンプです,レコードプレーヤーに針を落としてから音が出てくるまでの無音の部分が非常に静かなの

です。ほかのアンプではザワザワとした感じが付きまとっていたことに気づかされました。この静かさのため情報量が少ないのか

とも思いましたが,そうではなくレコードに入っている音以外は出てこない,原音に忠実なアンプなのです。この特徴は電池によ

るところが大きいのかもしれません。また,金田氏設計のアンプの特徴だと思いますが,トランジスター式アンプ特有の音が少な

いのです。解像度がよいわりに,線が細くならないのです。スピーカーの制動力は以前のACパワーアンプに比較するとそれほど

強くありません。そのためもあってか,おおらかに鳴ってくれます。ジャズ・ロックに向いているJBLのスピーカーシステムを

駆動していますが,本来このスピーカーはハイパワーアンプで駆動するほうが良いのでしょうが,このアンプで駆動するとジャン

ルを選ばず聞くことができます。

低音用は直接アンプへ取り付けています。シャーシの内部へ減衰SWを入れているため調整はいちいち空けてしなければなりませんが、

一度してしまえば変更することはあまりないので、実用上問題はありません。減衰比はSPに合わせて最初抵抗を選んでおきます。

能率の違うSPに替えたときは減衰抵抗を変更する必要があるかもしれませんが、少なし同じ種類のSPであればSWにより

対応できるような抵抗を選んでいます。