SiC-MOS-FETパワーIVC

2013/09/08

CREE-CMF10120D

選別

選別をしているところです。購入したのは10個ほどです、2SK2554を購入したときと同じようにVgsを固定してⅠdを計ります。Vgs=6.19VでIdは200~450mA ぐらいの間に分布していました。その中でペア組みをしますが。4組ぐらいは取れそうです。Vgs=6.2Vぐらいなので金田式の回路がそのまま応用できそうです。

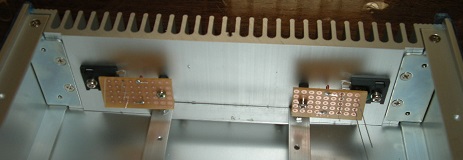

放熱板へSICを取り付け

指定どおりの取り付け方です何も書くことはありません。

電圧増幅段のみ接続で動作確認

基板ができた時点で電圧増幅段の動作を確認しておきます。電源をつなぐ前にテスターを出力段のRgsに繋いでおきます。(+側-側両方の電圧を 測りますのでテスターが2台あれば調整が楽です。)繋いだら電圧をかけます。 指定された電圧まで上げて問題がなければVR1・VR2の動作を確認します。ここでRgsに電圧が掛かっていなかったり7V以上あるようなら回路をもう一度 確認して間違いがないか見てみます。正常ならVR1を回すとRgsの電圧は互いに反対方向に動きます。VR2を回すと同方向に動きます。ここまできたら もう出来上がったようなものです。(位相補正の調整があるので今回は半分程度完成したようなものです。)

確認が終わったらVR1はVgsが同じ電圧になるように調整し、VR2は電圧が最小になるように調整しておきます。

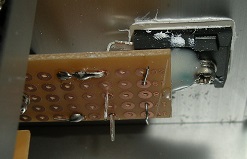

熱結合の様子

サーミスターはご覧のとおり接着剤で見えないぐらいになっています。このぐらい接着しておくほうがよいと思います。

完成したSICMOSFETPOWER

ケースは指定のブラックではなくてシルバーを使いました、ただ単に安いからです。調整中の事故を防ぐため出力段の電源(+-両方とも)に 1Aのヒューズを入れています。

私のアンプにはスピーカ用の出力端子がありません、替わりにあるのはキャノン3Pのプラグです、このようにし ておくと調整のときに楽チンです。また、聞き比べのためなどスピーカーを繋ぎかえるときも簡単になります。

電源はK2554パワーアンプ用の電源部を 利用することとして回路は基本的に2013/04月号のNO.225-9図ですが、初段の定電流回路は-100V電源があるので2013/04月号のNO.225-1図としました。 また、初段のカスコードはFETではなく2SC1399にしベース電位は15Vにしました。理由は電圧伝送に変更する場合も考えて、改造が最小限になるよ うにするためです。

寄生発振防止用抵抗

CMF10120Dの場合、発振防止のためにゲートに入れる抵抗は100Ωでは足りませんでした。1.6kΩから2kΩぐらいになります。それに左右では 違っていました、gmが違っているためだと思われます。

最初は指定どおり100Ωを入れていました。しかし、VR1を回してオフセットを調整してもスピ-カーを繋ぐとずれてしまうような現象にみまわれました。。 CMF10120Dゲート抵抗を増やしてやることでこの現象がなくなりました。また、残留ノイズが多いためカスコード段のチェナーが雑音を出してい るのかと思い取替えましたが一向に改善しません、もしやと思いCMF10120Dのゲート抵抗値を増やしてやるとノイズがなくなりました。したがって、 発振していたものと思われます。

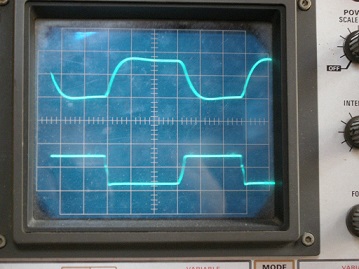

オシロの波形

オシロで方形波応答を見てみました(90kHz)、下側が入力波形上側がアンプの出力波形です、立ち上がり特性が少し鈍いような気もしますが、 これで良しとしましょう。

調整後のようす

調整を終わった基板です。RCAの入力端子に1.8kΩのスケルトンを接続しています。とりあえずプリアンプは電圧伝送モードなのでパワーアンプ側で 電圧モード(反転アンプ)になるようにしました。プリ側を改造したときには外すことになります。

2013/10/30

電源を作りました

電源は2sk2554用に作ったものを使っていましたが、オークションで出力段用にタムラのトロイダルトランスを調達しました。出力段はトランスの 名板がないためAC出力の正確な電圧はわかりませんが、DC出力電圧は実測で+-39Vになりました。このトランスには電圧増幅段用の巻き線がないため 別に用意しなければなりません。そのため、電圧増幅段にはタンゴのカットコアのトランスをこれまたオークションで手に入れました。 このトランスはAC出力35V×2が2回路があったので、それぞれブリッジ整流し+-90Vの電圧を得ました。

保護回路基板の裏

保護回路は指定の2SK2554ではなく2SJ555と2SK2586にして+100Vの高電圧がいらない回路(2006/2月号№186)にしました。組みあがってでは画像が取れな いため、基板のはんだあげをした時点で撮ったものです。

電圧増幅段の電源

電圧増幅段はエルナーのオーディオ用1000μF50V耐圧のものを直列に繋ぎそれを3パラ接続にしています。ダイオードは31DF2ブリッジ 2回路で+-90Vを得ています。

電力増幅段の電源

出力段の実装状態です。ケースの側面にアルミの板を立ててそこに保護回路の基板をつけました。シリコンダイオードはGBPC3504にしました。 また、平滑用のコンデンサーはジャンク箱に有ったオーディ用のセラファイン10,000μFを付けました、金田式オリジナルのRコアトランスに 比較すると低域の厚みが薄いように感じます。トランスの容量の違いによるものか、コンデンサーの容量が少ないせいか分かりませんが、 コンデンサーをもっと容量の大きなものに変更するように計画中です。