シリコンカーバイト (SCT3030AL) MOS FET Power

No.267 2021/07/03

アンプもバッテリーも無いのに充電器を作りました。作成のために使うことができるトランスや定電圧電源が手元にあったためで

追加で作成したのは充電完了用のLED表示器のみといってもシャ-シの加工やらはそれなりに大変でした。2台作って一台は

オークションに出してしまいました。残るはアンプを作るのみこれから始める予定です。

基板の作成が終わりました。毎日3時間ぐらい費やして3日ぐらいかっかています。

これはパネルの裏側です私の作るアンプは出力端子にキャノンプラグを使っていますこれによりスピ-カーの切り替え

が容易になり便利です。スピーカー端子も良いものを使えばそれなりの値段になるのでこれはこれでよいかと思っています。

中央に見えるのが電源用のキャノンプラグの受け口です。冒頭に書いてある充電器を使うように考えてこうなりました。

保護基板の配線はモガミのより線ではありません、ここは音質に関係ない場所なのでジャンク部品の配線材 鈴メッキ銅線と思われる使いやすい物を使いました。

作り始めたのが2018/3だったので完成するのに3年半ぐらい掛かっています。これを作る前に委託製作で2SD218の

アンプを作っていたのでその間中断していました。このアンプも委託を受けているので人に渡るかもしれません。

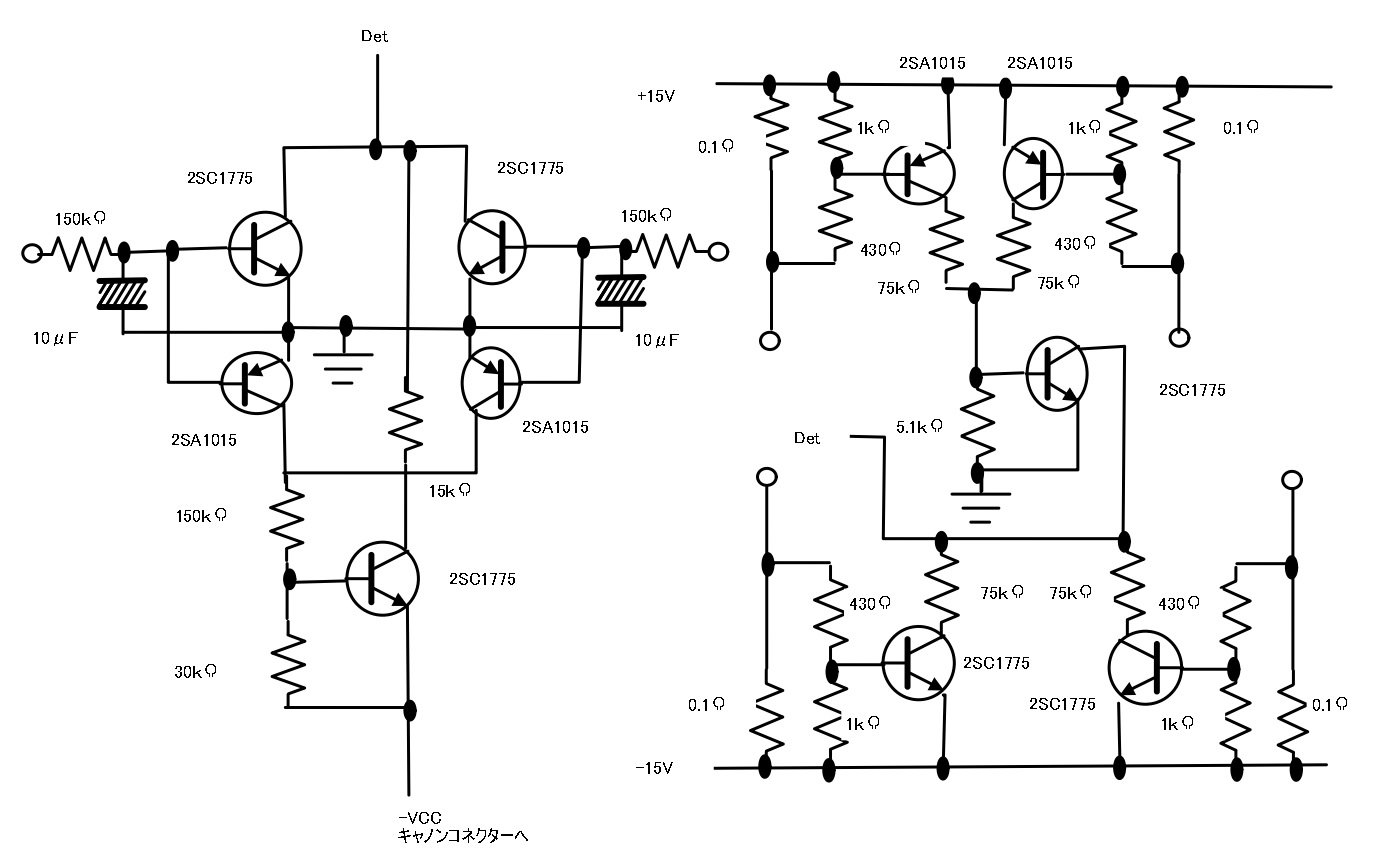

この基板がアンプ本体です。No.257とは少し違っています電圧増幅段2段目のトランジスターが指定のものと違い

2SA872になっています。初めデュアルトランジシスターの手持ちにあった2SA798を使いましたが発振しました。いろいろ

手を尽くしましたが発振を止めることは出来ませんでした。そこで、金田氏指定の2SA979に変更しましたが結果は同じで

同様に発振しました。どうした物かと思案していたところ2019/10月号に電圧増幅段に電流帰還を掛けてゲインを絞った

回路が載っていました。試しに電圧増幅段2段目を2SA872(真ん中上あたりに並んでいるのがそれです)に変更し発振が止まりました。

このアンプ製作再開が確か今年の3月ごろだったので6ヶ月ほど掛かったことになります。No.257を作り断念した人は試してみると良いかと思います。

この基板の裏も同様にモガミ電線ではなくジャンク箱にあった線材を使いました。使用したハンダも同様で以前から使っていた

汎用の安いものを使っています。

上図の画像は保護基板全体の画像です。ここでいくらか手を入れたところがあります。まず、ドリフト検出用の回路でマイナス

15Vの配線(青色の細い線)は常時電圧の掛かっている箇所つまりキャノンコネクターのすぐ後ろのところから配線します。こうしないとSWオン直後に

保護回路が働いてしまいます。それとアース(黒色の線)のとりかたにもテクニックがあるようです。

これはアンプ基板の裏側で調整中の画像です。

位相補償の抵抗とコンデンサーは基板表側に移しました。(SEではなくデップマイカです)値は適当で2019/10月号に載っている回路に近い値としました

本当ならオシロを繋いで方形波を入力し測定する必要がるかと思いますが、今回はそこまでしていません。

2019/09/25

アンプ基板本体

電圧増幅段のコンデンサーはOSコンですここは2個使用していますがこれは耐圧の問題です電池式に

してしまうのなら耐圧は15Vあれば十分なのでここは1個だけで済ますこともできますが、電圧を上げて出力を上げたいようなとき

もしくはAC100Vから整流した電源を準備したときには必要になってきますそのようなことも考えて2個直列接続にしています。

OSコンは耐圧が低いので直列接続にしました基板の裏側に電圧が平均に掛かるように抵抗を抱かせています。

初段定電流回路は最初1S1588の直列3段にしていましたが、出力段のアイドリング電流の調整がしやすいように02Z6.8Xに変更しました。

負荷が開放したときにNFBが過剰に掛かったとき発振防止用の抵抗とコンデンサーは指定のものと違っています。(ジャンク箱にあった物です)

ここを変えたからといって音に影響があるとは思わないからです高価なスケルトン抵抗を使うのは勿体ないと思います。

保護基板

この基板は保護基板ですがICを直接基板にはんだずけせずICソケット(4011)に刺すようにしました。理由はこのICよく壊れる

ことがあるためで調子が悪くなったときすぐに取替えできるようにするためです。金田氏も定額電圧をかけると壊れることが

あると書いています。なお、オリジナルでは抵抗値等の指定がありますが手持ちのススムとニッコームの(1/4・1/8Wばらばらです)

近い値のものを使用しました。DC検出の時定数などは少しぐらい替わっても問題ないと思います。それとIC周りの定数もかなり

違っていますこれでも問題なく動作しています。要はICに掛かる電圧さえ抑えておけば良いと思います。

保護基板の裏側①

保護基板の裏側②

10kΩはOSコンに抱かせている抵抗です。ここは基本に従ってこのようにしました。低圧なのであまり気にしなくても良いかもしれませんがコンデンサーに平均した電圧が

掛かるようにするためです。真空管アンプなどのでは電圧が高いのでこの様なときは必ず電圧が平均にかかるようにこの様にします。

いろいろとトラブルがあったので基板の裏は熱により焼き付いたところも見られます。完成前に基板の一枚が過剰に出力段の電流が流れ保護回路が働いてしまうトラブルに

見舞われてしまいました、原因は初段定電流回路電流値が異常に多かったことが原因でしたが、配線技術の未熟により芋はんだになっていたためでした。分かって見れば簡単ですが

気が付くのに3日ぐらいかかりました。