金田式プリアンプ3台の比較

2004/10/01

MJの別冊「オーディオDCアンプ製作のすべて上巻」に載っているプリアンプフラットアンプの部分を2台CD

再生用に作りました。いずれのプリも比較的回路が簡単で一部のTrを除いて部品の入手も容易ですので,

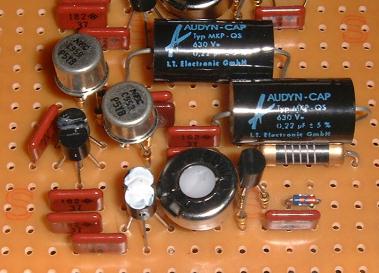

お奨めです。 FETプリ バイポーラTrプリ 真空管プリ Tr式プリのデバイス達 試聴した環境 10kHzの方形波応答(バイポーラTrPre) アナログディスク再生反転入力バイポーラTrPre

2007/07/07

電源部はヘッドホーンアンプ用に作った物の流用です。電源部を別にしておくとこのような使い方ができるので便利

です。

ほぼ指定どおりのパーツを使っていますので取り立てて説明の必要はないかと思います。ボリュームはTM7Pでは有り

ません,指定どおりの200Ωですが調整がしにくいのでこのタイプの場合は50Ω位の方がよさそうです。ただし,

FETの選別は初段・2段・出力段共に100個ぐらい購入して0.1mA以内の誤差で選別しています。このようにすると

ボリュームの位置はほぼ中央に来ます。

初段・2段目はエポキシで接着してしまうとまったく同じ型をしているのでデバイス名が分からなくなってしまいます。

そのためTrの上側にマーカーで印を付けています。

入力回路に入れる50kΩは取りあえず進で代用しています。が,いずれはスケルトンに替える予定です。

音は金田式Trプリ同様に高解像度ではありますが若干マイルドです。読書などしながらバックグランドで鳴らすよう

なとき適しているのではないでしょうか。真剣に聞くには堪えないということでは有りません。(~_~;)

FETプリと回路構成はほとんど同じです。初段用の定電流回路がバイポーラTrになり出力段が同様になっただけです。

出力段の2SC959はデスコンになったため入手が難しくなっています。この回路も代替が指定されなければいにしえの

彼方へ消える運命なのでしょうか。

このプリ若干ハムが乗ります。平滑回路はKMH4700μFですがもう少し増やした方が良さそうです。なお,FET

プリではこれよりも少なめなので,どこかでとりざたされていましたが初段の定電流回路のチェナーに原因があるのかもし

れません。

音は金田式の標準回路いえましょう。FETプリ以上に高解像度です。低音部の出方はさすが完対と言える出方で質量を

伴った力強い中にも柔軟なところがある独特の雰囲気を持っています。FETプリはこの感じが若干和らぐように思います。

最近はCDシステムにヘッドホーンアンプを直接繋いで聞くことが多いのですが,この音に良く似ています。

ヘッドホーンアンプの出力段が同様にバイポーラTrだからでしょうか。

金田式を作ったことがない方には,最初にこのアンプを作ってみることをお奨めいたします。金田式のエッセンスが

凝縮しているのではないでしょうか。

とりをかざるのは真空管プリです。出来上がってから何も手をつけていませんので,回路の説明はしませんが,

音は上記の二つを聴き比べた後に聴いてみると,時間がゆったり流れているような印象を受けます。

音全体が滑らかな感じで,刺々しさが微塵も感じられません。何時間でも聞いていたい気にさせられます。FETプリが

音質は近いかもしれません。それに比べTrプリは繋ぐ物によってはきつくなるかもしれません。

デバイス メーカ 用途 構造 Vcbo Ic(mA) Pc(mW) hfe

2SC1775A 日立 高周波 Si.E 90 50 300 400-1200

2SC1478 松下 高周波低雑音 Si.EP 35 50 150 540

2SC1399 NEC 低周波 Si.E 100 50 250 600

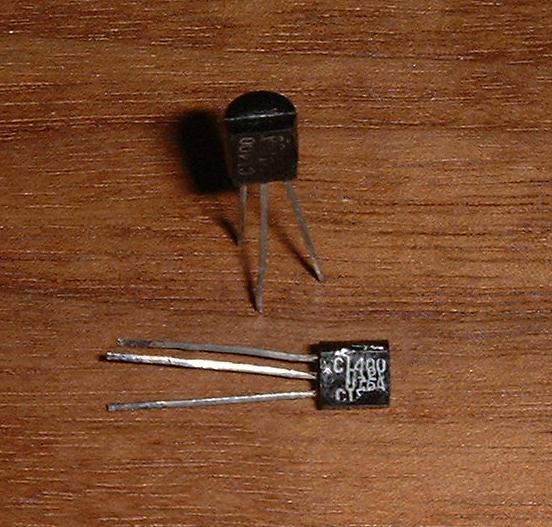

2SC1400 IE13A NEC 低周波 Si.EPa 100 50 250 500

2SC1400 U???? NEC 低周波 Si.EPa 100 50 250 500

2SC959 NEC 電力 Si.E 120 700 700 80

2SC984 日立 低周波SW Si.EPa 50 500 350 80

ボリュームの位置によりNFBの量が変化しますので応答特性が変わりそうなことは容易に想像できます。ちょうど12時ぐらいの位置の

音質が優れていると、巷では言われています。

測定した波形を見ると12時の位置と17時の位置では若干のオーバーシュートが発生しています。ボリュームを絞り込んだ7時の位置では

ほとんど発生していません。スルーレートも各波形で違っているように見えますが電圧軸の比率が違っているため悪いとは判断できません。

10kHzでの測定ですから再現性がもっと悪いのかと思いましたが思ったほど悪くないような気がします。もっとも、ほかのアンプを測定し

ていないのでなんともいえません。メーカー製の方が良かったらどうしよう。(~_~;)

この波形から音質の良し悪しは分かりませんね。

できあがりはコストをかけなかった割に、丈夫で重量感もありなかなか良い感じです。

0dbバファーはローコストPreアンプの記事の中で一度だけ出てきたことがあります。そのとき私も作りましたが、帯域が高音よりになった

記憶があります。ほどなく0.4μFのSEに変更してしまいました。後から思えばSEの容量を増やすか入力抵抗を高抵抗に

変更すれば解消できたかもしれません。

AUDYN CAPが指定の方向とは反対向きですが、これだけ充填剤の色が左右で入れ替わっているため反対にしたものです。本当にこれで

よいのかは分かりません。以前は充填剤の色は左右同じで真っ白だったと思いますが何時のころからか片方はクリーム色になっています。