金田式真空管DCプリアンプ

MCイコライザーアンプ

社宅住まいではレコードプレーヤーを置くスペースがないため,イコライザーを作るつもりがなく,電源と フラットアンプ部を一つのケースに組み込みCDを聴いていたのですが。。。。。。

最近になって金田式SP10MK2レコードプレーヤーが完成し,ときどき田舎においてあるGOAで聞いてい ました。しかし,どうしても真空管式プリで音を出してみたくなりました。

オリジナルどおりに新しいのを作るのは資金も時間もなく,苦肉の作でご覧のような物が出来 上がりました。

MC用のイコライザー基板LR2枚とレギュレーターの1枚を一つにまとめました。金田氏は電源側にもレギュ レータを付けて二段構成にしリップル対策しています。

チョークコイルを使った私の回路だと,プレーヤに針を落とさないときには,出ているな〜といった感じで 気にならないといえば嘘になります。しかし,いったん音が出るとがまんできないレベルではありません。

もっともオールホーンのシステムではどうだか分かりませんが(~_~;)

真空管式のレギュレーター

WE-404Aを使った+100Vのレギュレーターでアンプ本体に組み込むものです。レギュレータ一台ではハム対

策に不安があります。もし,実用にならないようならもう一枚作るつもりでまずは一枚だけ作りました。

WE-404Aを使った+100Vのレギュレーターでアンプ本体に組み込むものです。レギュレータ一台ではハム対

策に不安があります。もし,実用にならないようならもう一枚作るつもりでまずは一枚だけ作りました。増幅管はWE-404Aとしています。オールウエスタンで作らねば(~_~;)

進の抵抗も切れたのでニッコームですし制御Trは東芝のCANTrとオリジナルどおりです。制御Tr はA566を確保していますが,電圧が高く不安もあり貴重なお宝を壊したくないのでまずはこんな感じ です。

イコライザーアンプ

増幅管403Aは396Aよりも一回り小さい5極管です。ソケットは基板に直接ハンダ付けできる

ものを半年ぐらい探し回りましたが,納得できる物が無くご覧のとおりどこでも手に入れる

ことができるごく一般的なMT7Pのソケットを使いました。

増幅管403Aは396Aよりも一回り小さい5極管です。ソケットは基板に直接ハンダ付けできる

ものを半年ぐらい探し回りましたが,納得できる物が無くご覧のとおりどこでも手に入れる

ことができるごく一般的なMT7Pのソケットを使いました。SEも手持ちがあったのでそれを使いバイパスコンもAUDYN−CAPとオリジナルどおりです。 高価なSEコンはジャンク箱をあさったので安く上がりました。(~_~;)

テープ再生用の回路も発表されているのでそれも考えては見ましたが,発表されているのはオープン用 でカセット用には定数変更が必要ですし,カセット用の録音再生兼用ヘッドで利得が足りるか?といろいろ 考えることがあるので今回はやめました。

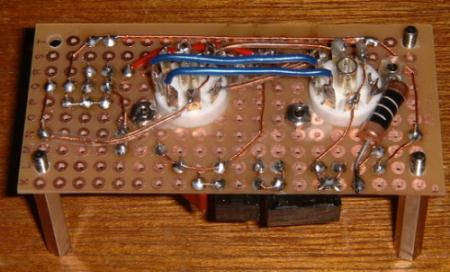

イコライザー基板の裏

ご覧のとおり比較的シンプルなので誤配線することもほとんど無いと思いますが,MJに掲載されて

いる配線には間違いがあります。回路図をよく確認して作った方が良いでしょう。

ご覧のとおり比較的シンプルなので誤配線することもほとんど無いと思いますが,MJに掲載されて

いる配線には間違いがあります。回路図をよく確認して作った方が良いでしょう。当り前ですがソケットの穴はホルソーであける必要があります,これをしたくなかったのでさんざん ソケットを探し回ったのですが,出来上がってみるとなかなかシンプルで気にすることも無かったよう です(~_~;)

ヒーター回路はご覧のようにOFC単線を使った空中配線です。この方が合理的かと。

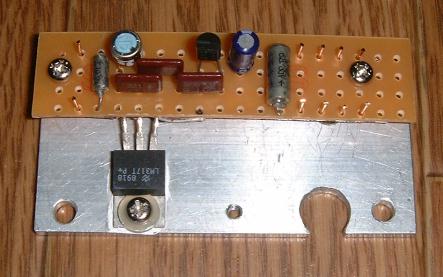

ヒーターのレギュレータ基板

オリジナルはLM338を使っていますが,それはフラットアンプの396Aにも供給するため大容量のも

のを使っている分けで,LM338はこのケースには入りません。403A×4本と404A×1本に供給するだけな

のでLM317で済し,ケースに収まるようにスリムに作りました。

オリジナルはLM338を使っていますが,それはフラットアンプの396Aにも供給するため大容量のも

のを使っている分けで,LM338はこのケースには入りません。403A×4本と404A×1本に供給するだけな

のでLM317で済し,ケースに収まるようにスリムに作りました。また,保険と思い396Aで使ったスロースタート回路も追加しています。

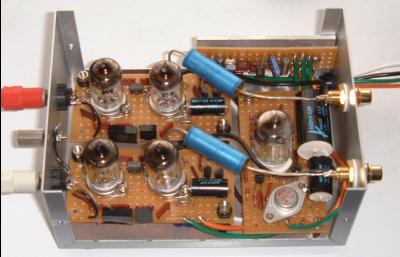

調整が終わったところ

ご覧のとおり電源コードも引き出してプリ本体と接続するコードも作成しました。ケースは手の平

に載るぐらいの大きさです。真空管5本とヒーター用レギュレータが入っています。今のところ

換気用の穴はあけていませんが,1時間ぐらい聞くのなら問題になるほど発熱しません。

ご覧のとおり電源コードも引き出してプリ本体と接続するコードも作成しました。ケースは手の平

に載るぐらいの大きさです。真空管5本とヒーター用レギュレータが入っています。今のところ

換気用の穴はあけていませんが,1時間ぐらい聞くのなら問題になるほど発熱しません。電源はプリから供給しアンプ用+110Vとヒーター用+11Vの計四本引き出しています。 信号用はモガミ2497を短めに切りプリのすぐそばに置くようにしました。

カップリングコンデンサー

高価なSEコンは音質が気に入らなかったときにまた考えるとして,手持ちにあったEROを使いました。

容量は0.47μFですがオリジナルより5倍位あり時定数が下がって低域よりになりはしないかと,

ちょっと気になります。

高価なSEコンは音質が気に入らなかったときにまた考えるとして,手持ちにあったEROを使いました。

容量は0.47μFですがオリジナルより5倍位あり時定数が下がって低域よりになりはしないかと,

ちょっと気になります。

電源のプリアンプとの接続

イコライザーに供給する電源のプリアンプ側はごらんのように4Pのコネクタで接続しています。

電源とフラットアンプを一つのケースに入れてしまったため,しかたありません。

イコライザーに供給する電源のプリアンプ側はごらんのように4Pのコネクタで接続しています。

電源とフラットアンプを一つのケースに入れてしまったため,しかたありません。

何でしょう?

レコードを聞かないときには,イコライザーアンプを接続しなくて良いので,外しておきたいものです。

しかし,このままでは+側の電圧が少し上がってしまい,結果フラットアンプのオフセットがずれて出力に

少々DCが出てしまいます。

レコードを聞かないときには,イコライザーアンプを接続しなくて良いので,外しておきたいものです。

しかし,このままでは+側の電圧が少し上がってしまい,結果フラットアンプのオフセットがずれて出力に

少々DCが出てしまいます。ので,ご覧のとおり10kΩのブリーダー抵抗を入れて,+側電圧がイコライザーを接続した状態と同じ 電圧になるようにしました。

接続ケーブル

接続ケーブルはプリ回りが煩雑になりますが,長さは20cmと短めです。

接続ケーブルはプリ回りが煩雑になりますが,長さは20cmと短めです。はじめはプレーヤーのそばにイコライザーアンプを置くように考えていました。しかし,よくよく 考えてみると2段目のプレート抵抗が50KΩと高く,ケーブルの分布容量が気になります。

なるべくなら短くしたほうが良いかと思い,ご覧のとおりの長さです。しかし,オリジナルの内部配線より まだ長い!気にしすぎ(^_^;)

カップリングコンデンサーを替える。

やはり気にしていたとおり,音のバランスが低域よりのように感じますので,0.1μFに変更

しました。結果低域のバランスがGoodになりました。

やはり気にしていたとおり,音のバランスが低域よりのように感じますので,0.1μFに変更

しました。結果低域のバランスがGoodになりました。人の耳に聴こえるよりもはるか下の帯域であり,スピーカーも小ぶりでほとんど出ているとは思えないのに, これほどまでとは思いませんでした。Webでは残念ながらこの差をお伝えすることはできません(^_^;)

コンデンサーと抵抗の積が同じなら低域の遮断周波数は同じですが,人間の耳で感じる低域の帯域は少し違と言 うことも聞きます。

コンデンサーの容量をいろいろ替えて実験してみると面白いかもしれません。ただ,銘柄による差もかなり あるでしょうから,同じ品種でやってみなければならないでしょうが。

とりあえず完成です。

最初の音出しのときかなり大きなハムが発生しました。ので,レギュレーターは2段にしなければ

ならないのかと思いましたが,上蓋のシールド不足が原因でした。

最初の音出しのときかなり大きなハムが発生しました。ので,レギュレーターは2段にしなければ

ならないのかと思いましたが,上蓋のシールド不足が原因でした。シャーシの塗装をはがして再度聴いてみると私のスピーカでは気にならないレベルまで下がりました。

がオールホーンではどうでしょうか?

それよりも,ホワイトノイズの方が気になります。初段管の選別は必須のようです。

余談ですが!

プリのボリュームを最低位置にしても相当な音量で,社宅の小ぶりのSPでも家族のいるときにはとても音 を出せる状況ではなく隣近所も気になるぐらいです。CDのポジションでは入力にアッテネータを入れて 使っていますが,元々トータルでゲインが大きすぎるようです。

そのため6C33CB−メインアンプの入力に6dbのアッテネータをスケルトンで作り挿入しました。 6dbの減衰で,ボリューム最小の位置で丁度良い音量になります。12dbぐらいが良さそうです。