カセット再生システム

2005/10/08

WM−D6をばらす前にこれを作っておくべきでした。ちょっと頭弱い(~~;)

回路は別冊「オーディオDCアンプ製作のすべて」上巻半導体プリアンプの、オープン用の回路をカセット用に変更したものです。カセット 用の回路はGOA時代にありましたが、最近の完対になってからの回路は、紹介されたことがありません。

したがって、何も考えずに金田式を再現するのであればGOA時代の物を造ることになりますが、いまさら作るにはちょっと古すぎるので、 NFBの定数を変更して作ってみることにしました。

ただ、こうなると今までのように作りっぱなしという訳には行かずアンプの特性を測定して検証してみる必要があります。ということは 最低でも低周波発振器と電子電圧計は持っていないとどうにもなりませんが、なんとそのようなものが押入れの奥の方に転がっていたりし ます。(~~;

アンプ基板

奥に見えるのは出力のRCA端子ですがその右側の四角いものはヘッドホーン端子です。ためしにヘッドホーンを繋いでみましたが、 使用できます。歪んでしまいとても使えないといった状態ではないようです。といっても私のヘッドホーンはインピーダンスが300Ωと 高いので普通のヘッドホーンでもいけるかどうかは分かりません。

これを作る前に仕上がったカセット録音システムだけでは、生録したときにその場で再生することができません。この再生アンプを一緒に 持って行き再生音を聞くには、ヘッドホーンでもいけるか確認しておく必要があります。でなければヘッドホーンのドライブアン プが必要です。

2SC984

最近では完対の要である出力段のC959は入手がとても難しくなっています。このC984はDCアンプの連載が始まった最初のころの

プリアンプにシングルエミターフォロアーで使われていたらしいと聞いています。そんな昔のパーツが今でも入手できるとは奇跡のようですが、

私のところにやってきました。一点注意しなければならないことがあります。それは、Vcboが50Vとなっています。したがって、この

プリアンプは大丈夫だと思いますが、高圧回路には使わない方が良さそうです。もうひとつ候補としてC97もありますがVcboがこちらは

60Vと若干高いだけなので同様です。

最近では完対の要である出力段のC959は入手がとても難しくなっています。このC984はDCアンプの連載が始まった最初のころの

プリアンプにシングルエミターフォロアーで使われていたらしいと聞いています。そんな昔のパーツが今でも入手できるとは奇跡のようですが、

私のところにやってきました。一点注意しなければならないことがあります。それは、Vcboが50Vとなっています。したがって、この

プリアンプは大丈夫だと思いますが、高圧回路には使わない方が良さそうです。もうひとつ候補としてC97もありますがVcboがこちらは

60Vと若干高いだけなので同様です。別冊「オーディオDCアンプ製作のすべて」に載っているプリアンプを製作したときにC959と比較しましたが、私の耳では特段劣るように 感じませんでした。ただ、私の耳は保証の限りではありません。(~~;)

常時使用状態で少々熱くなるのでフラットアンプ側はアイドリング電流を厳重に調整した方が良さそうです。なお、ヘッドホーンを繋いで みようと思う場合は特に注意した方が良いでしょう。 私の場合初段の定電流回路のチェナーが指定品ではないので、最初からアイドリング電流が多めに流れていました。なにげなしにTrに触って びっくりしました。(~~;)

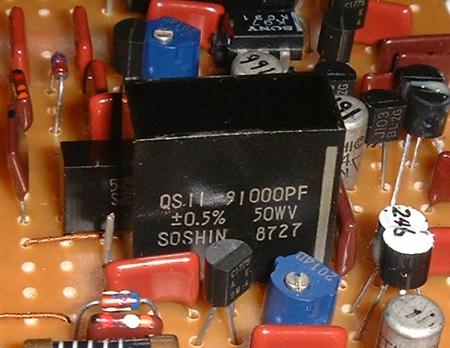

QSコン

カップリングは91000pFのSOSHINのQSコンです。産業用の高信頼機器などに使われているようです。指定の0.1μF

には若干足りませんがこれでも特段問題はないと思います。SEコンと比較していないので本当のところは分かりませんが普及品のパーツを使

うよりはいいでしょう。

カップリングは91000pFのSOSHINのQSコンです。産業用の高信頼機器などに使われているようです。指定の0.1μF

には若干足りませんがこれでも特段問題はないと思います。SEコンと比較していないので本当のところは分かりませんが普及品のパーツを使

うよりはいいでしょう。

耐圧が50Vなのでどこにでも使う訳にはいきませんが、半導体アンプでは耐圧に特に気にするほど電圧が高くないの

で使える場所も多いと思います。今回は他にもNFB回路に使ってみました。ただ、このくらいの容量だとSEコンと同じ大きさですが、低容量

のものはSEコンより形が大きいので、実装には工夫が必要です。

カセット再生システムの回路

高域の上昇特性は、手持ちのSEコンが使えそうだったので、GOA時代の回路を参考にしてセカンドアンプ側で作ってみようかと考え ました。しかし、そうするとボリュームを1stアンプの後へ入れる必要があります。50kΩだとまずいので500kΩぐらいにしたいと ころですが、このような高抵抗のボリュームは使ったことがありません。音がよければいいのですが結果がどうなるか自信がありません。 今回は断念し標準どおり1stアンプ側に付け、まず容量を1800pFにしました。

また、上昇量を決定する抵抗値の計算方法が分からない(単に知識不足!)ので、感を頼りに820Ωとしました。後は周波数特性を 実測し思わしくなければ変更することになります。

低域で1dB上昇し高域でも2dB程度上昇しています。10kHz〜20kHzの間の測定をしていないためか20kHzがかなり低下 しているように見えます。高域で上昇する特性を持たせているのでそれを検証するには15kHz位を測定した方が良かったかもしれません。 グラフ内の−10dBと0dBは10kHz以上で測定点のないところがあります。これはZX−7でこのレベルを記録できなかったためです。 いくらアッテネーターを上げてもそのレベルまで上げることができませんでした。測定に使ったテープは金田氏ご用達のTDK、SA−90です。

昔の単行本に載っているグラフは中域に比べ高域は2〜3dB低下している特性となってます。総合的には金田式に比べ高域で5〜6dB 高いことになります。金田式にこだわるのであれば、定数の取り方にまずいところがあるようです。アンプ単体での特性を取ってみる 必要がありそうです。

WM−D6と再生アンプの総合特性を測定

再生システムはこんな感じで測定しました。左に見えるのはラックスキットの電子電圧計と低周波発振器です。昔はこんなキットも出てい ました。今ではこんなキットお目にかかれません。これ以外にもひずみ率計などもありますので、一式作ればアンプ作成のとき測定が一通り できます。それにしては今まで作ったアンプを測定したことがありません(~~;;;)

これを作った当時は測定器も高価でおいそれと購入することもできませんでしたし、金田氏も測定器を買うぐらいならスピーカーの高性能 な物を購入する方が得策だと書いてありその教えに従っていました。というような事情でキットの測定器ぐらいしか持っていませんでした。 自作を初めたころに作った物ではんだ付けも幼稚で、情けないことに測定の途中故障で中断を余儀なくされてしまいました。(~~;)

テストテープはこの発振器と電圧計を使って作成しました。上のグラフで1オクターブ中3点しか測定点がないのは、この発振器を使 ったためです。

測定はテストテープの各レベルの先頭に1kHzの信号を少し長めに記録しておきます。これを再生し電子電圧計の0dBの指示に ボリュームを調整して合わせます。その後記録している低い周波数からレベルを測定します。1点30秒ほど記録するとこれだけ測定するの に40分ぐらい掛かります。テストテープを作るのはその倍ぐらい掛かります。忍耐力がないとなかなかできない作業です。

アンプの特性

高域の上昇は+5.2dBとなっています。目標値は6dBなのでこれはほぼOKのようです。あてずっぽでしたが感が当たったようです。なお、+6dB に上げようと試みましたが、ボリュームの位置によって発振してしまいました。オープンゲインが多すぎるのかもしれません。初段は2SK97 を使用しています2SK58の方が良いかもしれません。2SK97を使うのであればこの位が上限のようです。

アンプの特性を測っているところ

入力側は電圧計のdBm表示を直接読みます。これにより直接dB値として読むことができます。発振器のアッテネーターでは微調整ができ ないのではと思いましたが可能でした。できなければアッテネーターを購入しなければならないところでした。プリアンプの周波数特性を測るには アッテネーターが必需品と思っていました。しかし、この方法でも測定はできそうですね(^^;)

ただ、正確に測るにはアッテネーターを使って計る必要があります。

カセット再生システム回路図

最終的に決定した定数です。中域のゲインを決定する抵抗を13.3kオームとし、高域上昇特性を決定する容量を2700pFにしました。 また、上昇量を決定する820オームは変更しませんでした。

補正後の再生システムの特性

−10dBと0dBでの10kHz以上の高域特性は測定できないため不明ですが、−20dBより悪いのではないかと予測できます。 ただ、音楽信号には高レベルで入っていないのでこれで十分な特性と思われます。

20kHzは調整前より急激に降下していますが、これは高域上昇のピークを20kHz以下にしたためしかたありません。ただ、 20kHzは私には必要なさそうです。年のせいか聞こえません。(~~;)

補正後の再生アンプの特性

カセット再生システム

2006/04/12

Technics MXHead

カッセトの製作記事は初期ハーマンカードンを使い途中から松下のデッキに替わっています。このころのheadがこのMXHeadです。当時 の記事(No.61)を参照してみるとこのヘッド名器だと記されています。

その後はSonyのWM−D6になってしまいました。これは、カッセトの一番の長所である可搬性を生かした生禄をするための選択であったと思わ れます。そのことからも音的にはこのヘッドが一番良いのではと思い入手していたのだと思います。はるか以前のことなので忘れてしまい ました。私の推測ですから当てになりません、はなし半分としておいてください(~~;)

ヘッド金具の改造

右下は元々付いていたSonyのHeadです。それ以外の3枚は改造したMXHeadです。

Sonyに比べるとMXHeadは幾分小ぶりのようです。

SonyのHeadはWM-D6に付いている物もこのHeadも同じ物で取り付け金具の位置が違うだけのよう

に見えます

今回思い切って取付金具の改造をしてみました。取付金具とMXHeadは裏側3箇所スポット溶接で止められています。刃先のとがった物で剥がそうな どとしてもとても無理です。そこでスポット溶接しているところをドリルで削ってみました。金具はステンレスでできているのでそれ用の超硬ドリルを調達 なければなりませんでした。溶接されている場所がどのくらいの範囲に及んでいるか分かりません。やってみるしか有りませんが最悪Headを壊してしま います。しかし以外にHead本体は少し削るだけでOKでした。(右上)

テープガイドも突き出してしまうため改造が必要です。この部分はHeadのギャプ位置の精度に関係する部分なので精密級のヤスリを使い慎重に削る必要が あります。(左下)

なお、WM−D6も同じように取り付け位置が違うためMXHeadをそのまま使うことはできません。その上テープガイドは削るだけでは駄目なようで 改造も難しそうです。

移植したデッキ

ところでメーカーの違う機種へ移植しようというのですから無謀という物でしょうか。Headを交換するなどとはメーカーの側からすれば迷 惑な話でしょう(~~;)

デッキの内部

再生専用に使おうと大げさな物でなく小ぶりの物を物色していたのでこれになったのですが、中はいかにも普及機といった感じでパーツを見て

しまうとがっくりきてしまいます。これを見ると高音質のパーツに交換したくなるのですが音声増幅部は全く使用しないのでその必要はありません。

再生専用に使おうと大げさな物でなく小ぶりの物を物色していたのでこれになったのですが、中はいかにも普及機といった感じでパーツを見て

しまうとがっくりきてしまいます。これを見ると高音質のパーツに交換したくなるのですが音声増幅部は全く使用しないのでその必要はありません。

キャプスターンのモーターとリールモーターは別になっている2モータ機ですが、サーボは付いていません。手前に見えるのがキャプスターン

モーターで奥の方にフライホイールが見えます。据え置き型なのでフライホイールは少々大きく見えます。慣性モーメントには有利なように思

われメカニズムで精度を稼ごうという設計でしょうか、いくらか希望が持てます。

Headから信号の引出しは金田式でおなじみのSonyのケーブルを使用してみました。モガミの2497は太くてHeadまでとどきません。

デッキ内部の適当な位置へポストを立てて中継し外部へ2497で引き出しました。

MXHeadを取り付けた後

MXHeadの特性

それ以外の帯域ではほぼ同じカーブを示しているためHeadの違いによる特性の変化はほとんどなさそうです。そのためMXHead用にわざわざ イコライザー特性を変更する必要は無いようです。それにしてももう少しイコライザー素子を追い込んでいけばすばらしい特性になりそうです。

金田氏によると「MXHeadの音はきわめて自然であり音楽が伸び伸びと溢れるような躍動感で鳴るのが特徴」とあります、私もそのように 思います。

ところでWM-D6のHeadと比較すると音の差が気になるところです。SonyのHeadがマッタリ系であればMXHeadはクッキリスッキリ系であると いえそうです。やはり機動性を考えての妥協があるのではと感じられます。試聴に使ったテープはWM-D6で録音した物ですが出てくる音はまるで違い ます。

カセット録音・再生総合特性

今まで計った特性はNakamichiのZX-7で作ったテープを使った再生特性のグラフのみでしたが、SonyのHeadとMXHeadの特性を録音と再生のトータルで

測定してみました。もちろん録音再生ともに同じHeadによる測定です。録音レベルは-20dBのみ測定ですが、それをどうやって決めるかが問題です。録音アンプ

のピークメーターを信用しようにも-20dBの表示は有りません。そこでピークメーターの0dBを信用して入力レベルをそれに合わせオシレーター側の

アッテネーターで20dB絞り込むことにしました。

今まで計った特性はNakamichiのZX-7で作ったテープを使った再生特性のグラフのみでしたが、SonyのHeadとMXHeadの特性を録音と再生のトータルで

測定してみました。もちろん録音再生ともに同じHeadによる測定です。録音レベルは-20dBのみ測定ですが、それをどうやって決めるかが問題です。録音アンプ

のピークメーターを信用しようにも-20dBの表示は有りません。そこでピークメーターの0dBを信用して入力レベルをそれに合わせオシレーター側の

アッテネーターで20dB絞り込むことにしました。測定した特性は低域から中域に掛けてほぼフラットであり申し分ない特性といえますが高域では10kHzまで上昇しています。MXHeadで+4dBほどに なり少々上がり過ぎのようです。これは再生イコライザーが絞りきれていないのが原因と考えられます。また、12kHzから14kHzはだら下がりとなって います。金田氏の記事を見ると14kHzまでほぼフラットな特性なのでどこか違うところが有るようです。考えられるのは録音イコライザーのコンデ ンサーの値が若干少ないのと再生イコライザーの高域補正のピークが不足しているためと考えられます。このあたりがシビア-に効いてくるのでしょうか。 いずれ実験してみようと思っています。総合的には12kHzまで再生できているのでまずまずではないでしょうか。

SonyのHeadとMXHeadの違いは、MXHeadの方が感度か高いのか再生レベルに1dBほどですが若干差が出ています。各帯域の平衡度は良いので周波数特性の 差はほとんど無いようです。強いて言うならば14kHzで減衰がSonyの方が若干早い程度のようです。

ところで、録音にMXHeadを使うとどんな音になるか興味が湧くところです。比較してみました。大きな違いは無いようですが、MXHeadの方がダイナミック で奥行き感をよく表現しボーカルが感情豊かに歌い上げて魅力的です。それに比較するとSonyのHeadは平面的でおとなしい音がします。

2006/04/27

録音・再生イコライザ変更

一応完成したものの別冊に載っている金田氏の製作したものと高域特性に差があるのが気にかかり録音アップをチェックしてみました。すると録音時の イコライザー素子の定数に間違いが有るのに気が付きました。早々定数の変更をして改めて特性を取ったのが上のグラフで黄色の曲線が最終的に決定した 特性です。再生特性(左の定数は再生イコライザー)の変更だけでは高域が盛り上がり特性を調整しきれていませんでしたが、録音特性を変更したことにより16kHzまで再生できるよ うになりました。それもほぼフラットな特性です。50Hz〜16kHzの間が2dB以内ですから驚異的といえます。音のほうはナチュラルな感じですが 変更前の方が元気良かったような気もします。

なぜ定数を間違えていたのか定かではありませんが、金田氏の考えたDC録音用の定数を使っていたようです。計画した当時はDC録音にするつもりだった のでしょう。今回はほかのデッキでも再生できるようにDIN特性にしたためこのようになってしまいました。別冊の定数の記載は分かりにくくもう少し チェックして置けばよかったと反省しています。しかし、出来上がった物の物理特性のチェックが必要であることを痛感しました。