CDトランスポート製作記

2004/01/19

電源の配線 CDM12の音はどうなの? 電源回りのコンデンサーを取り替える。 基板の表側後部 基板の裏側 CDモータードライブ部 いじってみました。 今はこんな感じ 電源のコンデンサー +−12Vの整流ダイオードを取り替 デジタル回路+5V電源を分離 +5V接続変更の続き 気になっていたので システムクロックを高精度発振子に交換する。 SENNHEISER HP-650を購入 カナレのL−5C2VSケーブルをむいだところ カナレの同軸ケーブルをRCAに カナレの同軸ケーブルをBNCに カナレ L−3C2V CDTの接続をBNCに変更 CDM12+じんそん・TDA1541A・DAC 集合抵抗 フェライトコアの差

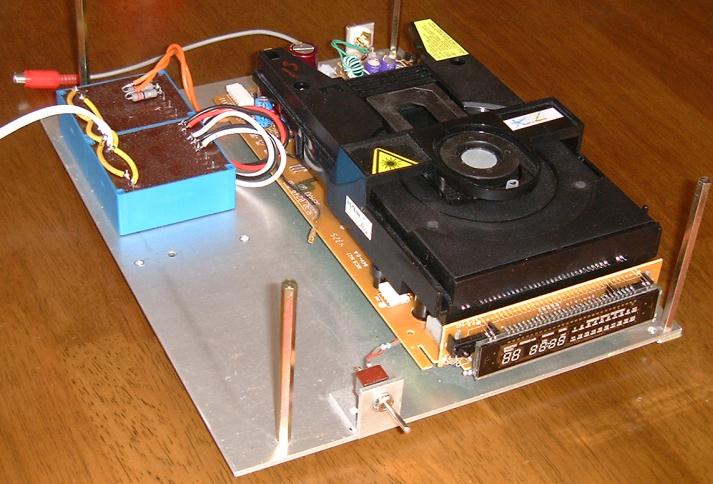

このキットの基板はすでに組み立て済みで,電源と操作パネルを配線てし繋げばそのまま使えるように

なっています。

ケースはSTEIN・MUSICが発売していると,どこかのHPで見た気もしますが,このまま使うと

ほこりが付いたりしますので,それが気になるようであれば購入するか(手配できるか不明)

自前で準備する必要があります。

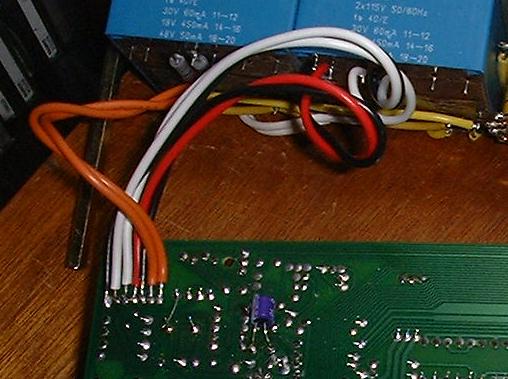

キットには電源接続の説明書とその部品など同封されています。ただ,接続用のケーブルはいかにも頼り

ない単線なので,ダイエイ電線で配線しました。

この記事を書いたのが改良(改悪かも?)の後なので,組み立ててすぐに出した音の記憶は定かではありませんが,

パーカッションの抜けがすばらしく,とくに金属音を伴うものが立ち上がりがよくリアルに聴こえたような気がし

ます。

中低域の張り出しも分厚い感じです。スタンリー・クラークのチョッパーベースの演奏がとく筆もので弦が千切

れそうな勢いです。

基板の部品を見てみるとコンデンサーは汎用品であり,とてもそのままにしておく気がしません。(^_^;)

基板の部品を見てみるとコンデンサーは汎用品であり,とてもそのままにしておく気がしません。(^_^;)

キットに回路図が付いて来ているので改造するには本当に助かります。電源まわりと各ICに付いている電解

コンデンサーを取り替えることにしました。

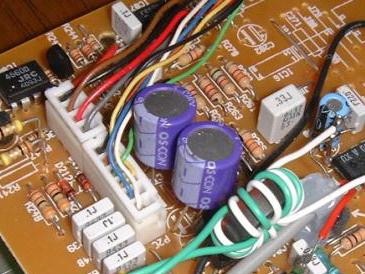

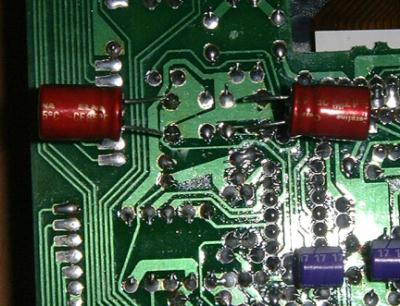

写真で見える部分は,デジタル出力部とデコーダーの部分ですが,IC用デカップリングコンデンサーを

15μFOSコンに取り替えました。また,トレイの陰に隠れて少し見えるのがデコーダー用RAMのデカップ

リングでこれも15μFのOSコンに取り替えました。

写真で見える部分は,デジタル出力部とデコーダーの部分ですが,IC用デカップリングコンデンサーを

15μFOSコンに取り替えました。また,トレイの陰に隠れて少し見えるのがデコーダー用RAMのデカップ

リングでこれも15μFのOSコンに取り替えました。

本来ならばオリジナルどおりの33μFOSコン1個にするところですが,入手したOSコンが15μFで

あったため基板の表に15μF裏側にも残り15μFを付けました。

なお,デジタル+5V系をOSコンに替えると鮮明度が上がるような気がします。

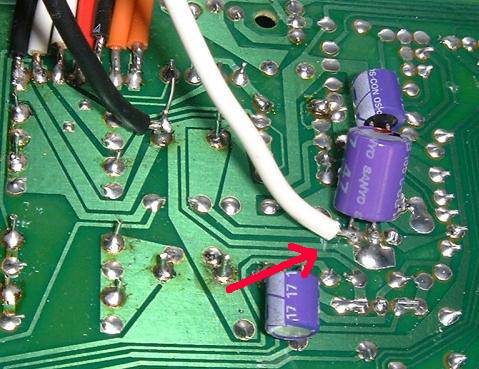

ご覧のとおりデカップリング用電解コンの裏側に不足分を追加しました。(見苦しい(~_~;))

ご覧のとおりデカップリング用電解コンの裏側に不足分を追加しました。(見苦しい(~_~;))

表からはトレイの陰に隠れていて見えませんが,サーボ用ICのデカップリングなどにも同様にOSコン

を追加しています。

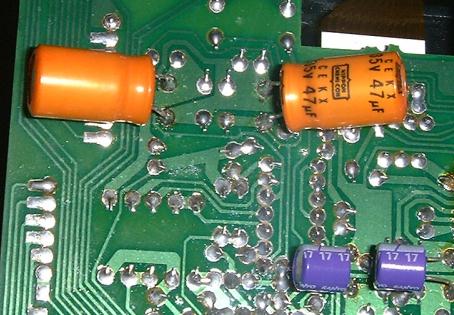

CDモータードライブ部?(だと思う)は耐圧16Vで充分ですが入手の都合で25V33μFを付け

ました。おかげでオリジナルよりも大きかったため収まりが悪くなってしまいました。

CDモータードライブ部?(だと思う)は耐圧16Vで充分ですが入手の都合で25V33μFを付け

ました。おかげでオリジナルよりも大きかったため収まりが悪くなってしまいました。

サーボ系のコンデンサーは,OSコンに替えても思ったほど変化が無いようです。返って電解コンの

ほうが良いような気がします。もう少しいじってみることにします。

ニッケミ KXC シルミック

ニッケミ KME ブラックゲート

セラファイン ニッケミ CEKX

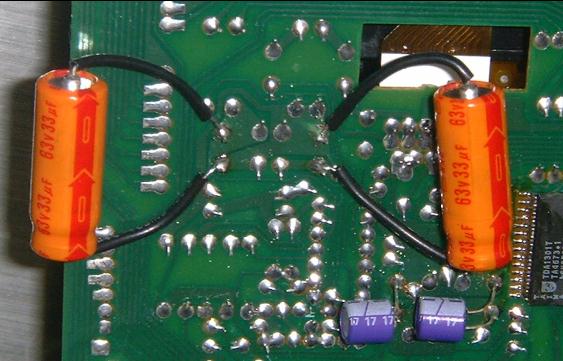

写真のように基板の表側にOSコンを付けたままいろいろ取り替えてみました。オーディオ用と謳ってい

るブラックゲート・シルミック・セラファインなども試しました。

最終的にセラファインとニッケミCEKXのどちらかとなり,ダイナミックな音の出方を取ってCEKX(縦型

オレンジ色のコンデンサー)としました。いずれにしても僅差だったのでどれを使っても充分だと思います。

横から見ると基板をはさんで上下に付けています。容量は回路図の倍以上になってしまいました。

サーボ系・モータドライブ系ともに同じようにしました。

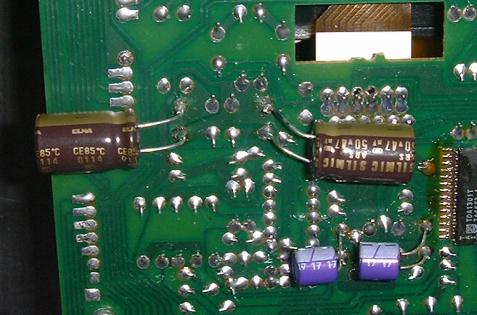

なお,ニッケミのCEKXは110℃対応品であり汎用の「CE」85℃などに比較すると容量の割に数倍

の大きさがあります。

CEなどと比較すると同じ大きさであれば軽くて中身は硬そうです。CEを中身がぼてぼての缶詰に例えると,

CEKXはカチカチのセラミックのような感じです。産業用のようですから一般には入手がむずかしかもしれま

せん。

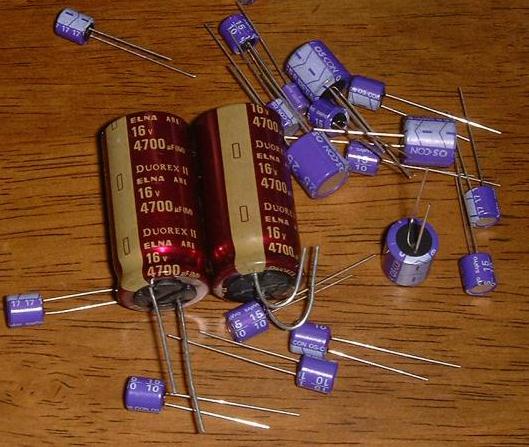

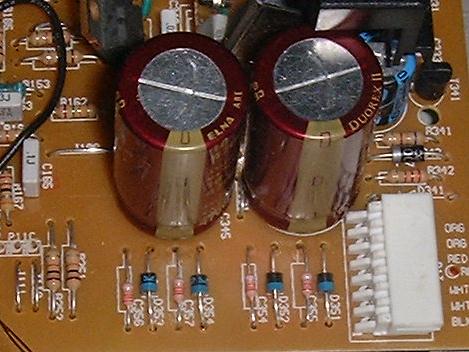

平滑用も汎用品なのでELNAのDuorexに付け替えました。取り替えてはみましたが差は確認できませ

んでした。

平滑用も汎用品なのでELNAのDuorexに付け替えました。取り替えてはみましたが差は確認できませ

んでした。

なお,電解コンは若干のエージングが必要なようで,2〜3日すると音質が変わってきます。付け替えて

良い結果がでなくても,しばらく待って結論を出しても良いように思います。OSコンも同様です。

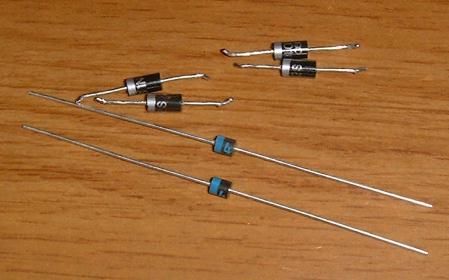

オリジナルでは1N4002が付いています。ファーストリカバリーダイオード11EFS4

に付け替えました。全体的にスピード感が増したように感じます。

最後に手をつけたのが+5Vの電源分離ですが,どうやって分離するかしばし考えた結果,このキットに同じ

トランスが2個付いてきます。

1個は+−12Vと+30V用に使い,もう1個はAC3.9V用にAC10Vの端子に抵抗をつけて電圧を

下げるようにして使っています。このトランスはAC3.9Vにしか使っていません。

このトランスから+12Vを作るのがスマートです。私にとってはまるで改造してくださいと言っているような

ものです。

まずAC3.9Vの回路のために別のトランスを用意します。左側に見えるIEコアトランスのがそれ。6.3V

ヒーターに使う中点タップの出ているトランスが,抵抗を使って電圧を下げなくてもそのまま使えるので便利です。

まずAC3.9Vの回路のために別のトランスを用意します。左側に見えるIEコアトランスのがそれ。6.3V

ヒーターに使う中点タップの出ているトランスが,抵抗を使って電圧を下げなくてもそのまま使えるので便利です。

手持ちのトランスは電流容量が1A有るのでこのぐらいの大きさになりますが,電流はあまり流れない回路のよう

なのでもっと小容量でも良いでしょう。

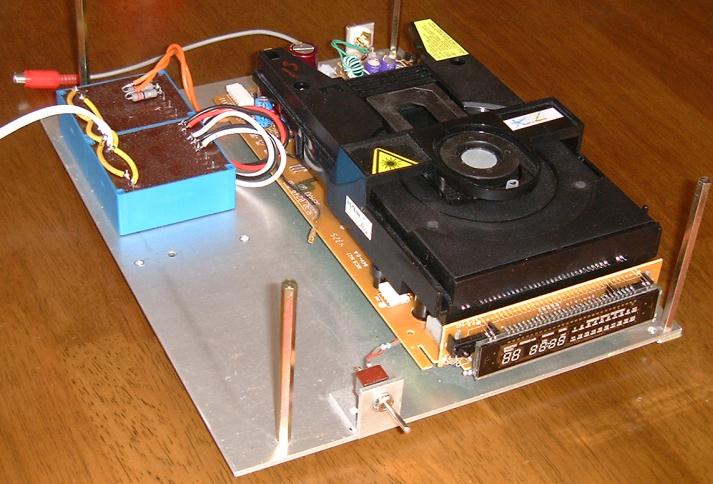

片方のトランスが開いたので,それから整流ダイオード11EFS4(FRD)とコンデンサー25V2200μ

F「KM」を追加して+12Vを作りました。

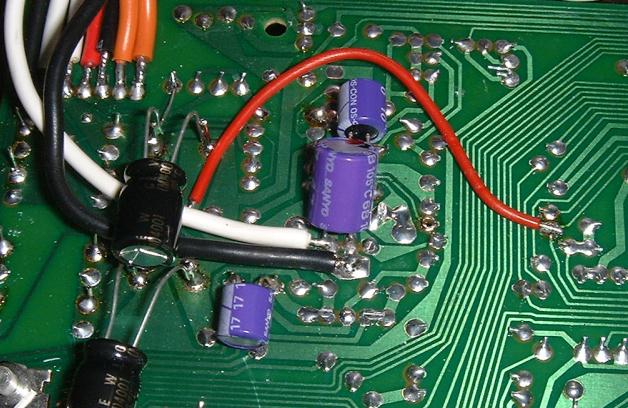

そこからダイエイ電線を引き出して3端子ギュレーター7805の入力の近くに接続し,7805の近く(赤い矢印のところ)

で電源側のパターンを切り離しました。

アースは最初+−12V平滑コンデンサーのところへ接続していましたが,デジタルノイズがアナログ回路に混入しに

くいようにアース側も同様に7805のアース端子に接続しました。ただ,正確にはオシロなどで確認しなければ,本当のとこ

ろは分からないと思います。

なお,平滑コンデンサーから離れているため3端子ギュレーターの裏側に念のためデカップリング47μFOSコン

を付けました。ただこの接続線は短いためか,このコンデンサーがなくても発振などのトラブルはありません。

訳あってプラクト・サウンド・システムさんからCDM12の

ジャンク基板をいただきました。m(__)m

訳あってプラクト・サウンド・システムさんからCDM12の

ジャンク基板をいただきました。m(__)m

完成して鳴っているCDTの基板の裏をわざわざはぐって見るのはなかなかできませんが,ジャンク基板なら音楽を聴き

ながらでも気楽な気持ちでできます。

この基板ながめてみると+5Vレギュレーターの入力+12V側の後ろを廻ってサーボの回路に電源が供給され

ています。最初の改造のときランドが伸びているのは気づいていましたが,デカップリングのコンデンサーが繋がってい

ることぐらいであろうと,軽い気持ちで回路を追って確認などしませんでした。

しかし,この回路を切り替えないとデジタルの回路と完全に切り放したことにならないことに気づきました。

写真に有りますようにジャンパーを一部外して(大き目のOSコンの右側の穴が開いているのがそれ)平滑用コンデンサー

のところからOFC(赤い被覆を被せている線)で引き回しました。

以上で電源の改良は完了しました。

音質に一番効果があったのは,最後に行った+5V電源分離です。コンデンサーの

取替えなど比では有りません,もしCDプレーヤー改造するのであればここから始めるの

が良さそうです。

デジタルノイズが減少したのでしょうか静かになったような気がします。OSコンを多用しているにもかかわらず

高音域は耳障りな音がしません。それよりもドラムセットのシンバルなど録音によって楽器の違いがはっきり分か

るようになりました。

ハーモニーも各パートの定位が,ピントが合ったようにどこで歌っているのか分かるようです。

+5V電源分離が半分済んだ段階では,低音楽器の明瞭度が上がったためか,中低音の厚みが減ったような気がし

ていました。

デジタル回路の電源を完全に分離すると,高音がとか,低音がとか,ではなく音の品位がワンランク上がったようです,

スピード感が増すと同時に中低域の張り出しも改善されました。

OSコンをたくさん使っていますが悪影響は無いようです。最初のうちは高音が強調される傾向がありま

したが,耳障りな感じでは有りませんでした。

また,エージングが進むとその傾向もなくなりナチュラルな感じになりました。

OSコンは音がざらつくと言う話も聞きますが,確かに高音が強調される傾向があるため,質の悪いパーツ

と組み合わせると悪い方向に働くようになるのでしょう。

総合的にはタイトな音に仕上がっています。心地よい音(真空管アンプ派)を好みとする方にとっては敬遠したい

音かもしれませんが,CDに入っている音をすべて引き出すように,部品を選択していくとこのようになりました。

偉そうなことを言っていますが,音は聞こえませんね(^_^;)

なお,電源まわりの改造は

「Nagasほーむぺーじ」にリンクされています,お仲間の方々のHPを参考にさせていただきました。

04/04/17

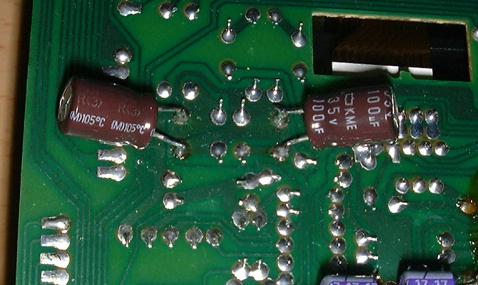

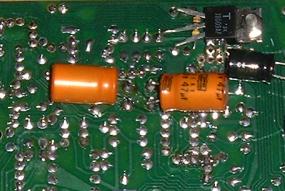

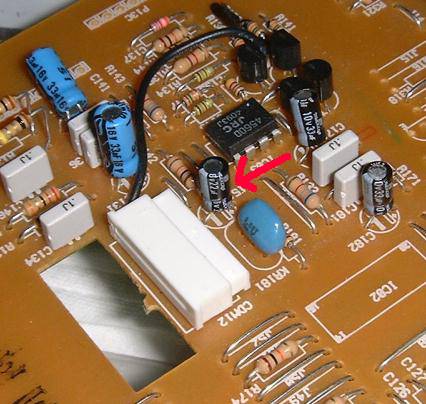

CDM12のレーザーユニットに行っている回路の一部に(たぶんレーザーダイオードに行っている)写真のように

22μFのコンデンサーが,アースと出力の間に入っています。

CDM12のレーザーユニットに行っている回路の一部に(たぶんレーザーダイオードに行っている)写真のように

22μFのコンデンサーが,アースと出力の間に入っています。

回路図ではドライブアンプのすぐ後にあるようになっていますが,ドライブアンプのOPアンプは基板の後

ろの方にあり,このコンデサーだけコネクターの近くに付けてあります。わざわざこんなことをするのですから

重要な部分ではなかろうかと。

ということで取り替えました。が音が変わったかといいますと,私の耳では感知できませんでした。(~_~;)

取り替えたコンデンサーは基板の裏側に仮接続しました。

取り替えたコンデンサーは基板の裏側に仮接続しました。

基板の左側に見える穴の部分にCDレーザーユニットへ接続しているシール状の配線が見えます。

04/05/24

今回のテーマはCDトランスポートのシステムクロックの高精度化です。

今回のテーマはCDトランスポートのシステムクロックの高精度化です。

最初CD再生システムを計画したとき発振器のことまで考えてレーアウトしていませんでした。取って付けた

ようにならざるを得ません。余談ですがCDM12も後からSteinMusicの手によってカンタイプの水晶発振器が

後付けされています。

三田電波製高精度水晶発振器をプラクト・サウンド・システム

さんから購入しました。発振精度は±2.5ppm at -10℃〜+60℃と一般的な水晶発振器に比較し精度が良いそうです。

ウエーブを探してみるとなんとこの水晶以上に精度の良い物が有ります。いずれは試してみたいものですが入手方法が。。。。

回転系にしろデジタル・デコーダーにしろ大元はこの発振器の周波数を基準にしているので,影響は絶大であろう

ことが予想できます。

人が作り出す電気信号で一番正確なのは電波だそうで,金田氏がアナログ・プレーヤーの製作記事の中で触れて

います。回転系の改良は根本的な改良になるとも,これを体験すると人生が変わると大げさですがどこかに書い

ていたような。もちろん金田氏設計ではありませんし,サーボ系も改良をしたわけではないので同じことがCDで

体験できるとはいえませんが,やってみる価値がありそうです。

CDM12のシステムの源クロックは11.2896MHzですが、将来DACを含めてハウスシンクさせる

場合には2度手間になりますし,第一財布が寂しくなりますので33.8688MHzを購入しました。CDM12

には74AC107を使って3分周し11.2896MHzを供給します。

CDM12のシステムの源クロックは11.2896MHzですが、将来DACを含めてハウスシンクさせる

場合には2度手間になりますし,第一財布が寂しくなりますので33.8688MHzを購入しました。CDM12

には74AC107を使って3分周し11.2896MHzを供給します。

この回路はプラクト・サウンド・システムの店主が起こしているHP

Nagas ほーむぺーじから拝借してきました。m(__)m

この回路の出力端子にコイルが入れてありますが,反射が起きるのでこれを押さえるための処置だそうです。

私の場合と環境が違うのでなんともいえませんが,一応回路図どおり作りました。

なお,電源はデジタル用に分離していますので,この電源の元から取るようにし5Vの3端子レギュレータを追加

しています。

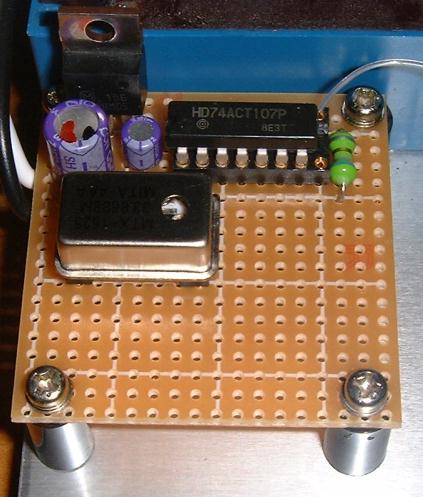

基板の表側から見て上の回路図と同じ部品配置になるように作りました。

基板の表側から見て上の回路図と同じ部品配置になるように作りました。

手前の弁当箱のようなものが高精度水晶発振器です。部品点数が少なく回路も簡単だったので誤動作もなく一発

で動作しました。

反射がないか確認したかったので試しに20MHzのオシロで波形観測してみましたが,やはり周期が短すぎて波形

が潰れてしまい詳しく見ることはできませんでした。オシロの同期は取れたので回路が正常に動作していることは

確認できました。

やはり100MHzぐらいのオシロが必要ですね。(~_~;)

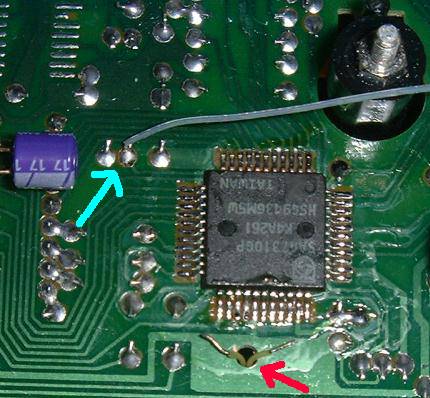

さて,CDM12にシステムクロックをどこから供給するかですが,プラクト・サウンド・システムからいただいた

回路図が役にたちました。CDM12は元々DAC側からクロックをもらうようになっていたようで,SteinMusicが後から

デコーダーチップSAA7310GPの裏側にシステムクロック用に11.2896MHzのクリスタルを追加しています。

さて,CDM12にシステムクロックをどこから供給するかですが,プラクト・サウンド・システムからいただいた

回路図が役にたちました。CDM12は元々DAC側からクロックをもらうようになっていたようで,SteinMusicが後から

デコーダーチップSAA7310GPの裏側にシステムクロック用に11.2896MHzのクリスタルを追加しています。

回路図がなければここに直接入力するところですが,いかんせん細かすぎてはんだ付けが大変そうなのでデコーダーチップ

とDAIトランスミッタとの間にジャンパーがありここが簡単に繋げられそうだったのでここに接続しました。青色の↑が

それです。

当然ですが元々SteinMusicが取り付けていたクリスタルははんだを外して回路から切り離しました。赤色の←がそれです。

なお,元々付いていたクリスタルは取り外すのが面倒なので裏側にそのまま残しています。

05/05/08

SENNHEISERのHP650最近までHP600が最高級機種でしたが、バージョンアップしたようです。

SENNHEISERのHP650最近までHP600が最高級機種でしたが、バージョンアップしたようです。

ある方の影響で(ばればれですネ)購入したのが昨年の秋口(04/09)でした。注文したのが5月ごろだったので4ヶ月

あまり待つことになりました。

行きつけのオーディオ店に注文したら1週間もしたらくるだろうね。ということで1週間ほど待ってそろそろ

頃合なので行ってみると、来てないらしい? ちょっと出荷が遅れるとのこと。

じゃあどのぐらい待てばいいのといえば、当分納入がないとのことで、いろいろ話しているうちに、どうも工場が焼けたらし

い。製品はおろか工場のラインも焼けたようで見込みがつかないという結論。

という事で4ヶ月待ちました。

そんなことはどうでもいいのですが、なぜにヘッドホーンがここに登場したのかというと、CDT・DACの製作過程で

音決めにこのヘッドホーンを使っていました。最初のうちは中低音の解像度が今ひとつだったので、高級機でもこんなものか

と、耳に被せて使うものだから高級機といえども限界があるのだろうとヘッドホーンのせいにしていたのですが、デジタル

ケーブルに原因があったことが判明しました。

このケーブルはカナレのL−5C2VS高周波用同軸ケーブルでインピーダンスは75Ωです、たぶん放送局などで

使っていたものでジャンクです。

このケーブルはカナレのL−5C2VS高周波用同軸ケーブルでインピーダンスは75Ωです、たぶん放送局などで

使っていたものでジャンクです。

芯線は銅のより線(7本)でシース側も銅です。普通アンテナ線に使うケーブルなどに比べると柔らかく柔軟性があります。

外皮はブルーですがほかにも色々そろっているようです。内側の絶縁体は普通のアンテナ線に使うものと同じようです。

ジャンクだったので、ちょっと古くシース側は銅が酸化して変色している部分が多少ありました。期待していませんで

したが、今まで使っていた普及品のケーブルより段違いに音が良くなりました。

中低音の歯切れが良くなり解像度が一段と上昇しました。高域も静かになり全体的にマイルドな感じになりました。

解像度が良くなると、中低域のエネルギーが弱くなって線が細くなる事が多いのですが、今回はそんなことにはなり

ませんでした。最悪の場合ほかのパーツを交換してバランスをとるとか、解像度を犠牲にして元に戻すということになり

かねません。

ごらんのとおり最初はRCAのピンプラグで試しました。このプラグ高周波用に設計されていると思われます、ケーブルを

替えて音が良くなったので端子部ももっと高周波用のものに変更すればもっと良くなるかもしれません。

ごらんのとおり最初はRCAのピンプラグで試しました。このプラグ高周波用に設計されていると思われます、ケーブルを

替えて音が良くなったので端子部ももっと高周波用のものに変更すればもっと良くなるかもしれません。

BNCに替えてみました。高周波の回路に使うものですから、デジタル回路にはうってつけです。音がどう変わったかは

?分かりませんでした。

BNCに替えてみました。高周波の回路に使うものですから、デジタル回路にはうってつけです。音がどう変わったかは

?分かりませんでした。

1本試すのも2本試すのもたいした手間は無いので3C2Vも試してみました。やはりというか5C2Vのほうが良いよう

です。

1本試すのも2本試すのもたいした手間は無いので3C2Vも試してみました。やはりというか5C2Vのほうが良いよう

です。

このケーブルは芯線が5C2Vと同様銅線ですがシールド側はメッキ線でした。この差かどうか分かりませんが音の厚みは

5C2Vのほうが上のような感じがします。解像度に差は無いように思います。

このケーブルだけ試したのならそのままにしていたかもしれません。要するに違いはそれほど無いということです。

右奥側が送り出し用の信号線で左手前がDACとのシンクロをしているClock用のケーブルです。ちょっと太くなっ

たので取り回しがきつくなりましたが、MOGAMIー2497程ではないですね。

右奥側が送り出し用の信号線で左手前がDACとのシンクロをしているClock用のケーブルです。ちょっと太くなっ

たので取り回しがきつくなりましたが、MOGAMIー2497程ではないですね。

06/02/20

ことの始まりはじんそん氏のDAC基板の配布を受けてからMARANTZ CD46を改造したことに始まります。増設したDSIX

は柴崎 功氏が公開したものですが忠実には作っていません。

まず一番大きな相違点はICチップを74VHC04ではなく74AC04と

しました。DIPで作成する方が何かと作りやすいということに尽きます。申し訳ではありませんがDIPの中でも高速タイプの74AC04

を使いました。製品として発売されているDSIXは74HVC04よりもさらに高速で電流容量の大きな物が使われているらしいですが

VHCと同様にSOPのようです。74AC04もVHC04よりもスピードはともかく電流容量が大きいので効果があるかもしれません。

もう一点変更したところがあります。ビシェイの抵抗(ビシェイは抵抗としては目が飛び出るほど高い)の替わりに進の集合抵抗を使ってみました。

おかげで、合理的に配置でき配線がとても楽でした。ただし、この抵抗には4素子しか入っていませんのでICのインバータは4回路のパラ接続と

しています。残りの1回路は、柴崎氏が製品版を開発したとき指摘されていたパラ接続による素子の不揃いによりジッターの影響が

現れるかもしれないのでこれを試すため、単独出力として切り替えできるようにして音質の差を楽しめるようにしました。

パルストランスのコアは指定どおりのアミドンFT−50#77を使用し巻き数も指定どおりです。入手先のサトー電気にはこれよりも誘磁率

の高いコアもあるようです。試してみるのも面白いかも?

CDトランスポートに内蔵するのでDSIXの入力は限定されています。したがって保護用のダイオードとカップリングCは省略しています。

CDT側からの入力信号はリード線などでおき楽に済まさず1.5C2Vの同軸ケーブルを使いました。CD46のときノイズの面でこの方が有利で

あったのを経験したので今回も使いました。そのためかトラブルは有りませんでした。出力側はBNC端子を直近に配置したので端子まで高々数センチ

となり普通のより線にしています。

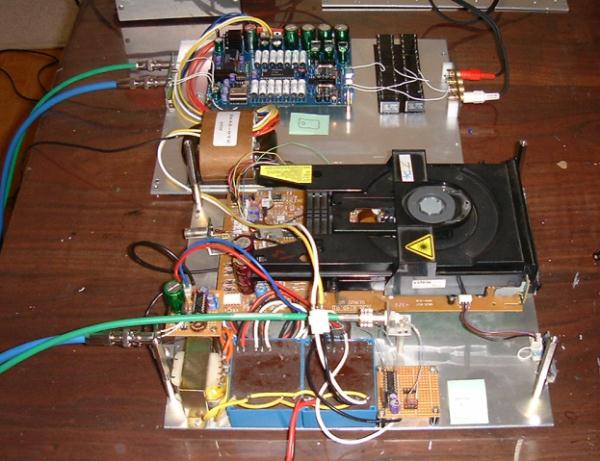

CDプレーヤーの構成はごらんのとおり手前がCDM12であり、DSIXは電源Trの後ろ側に増設しています。CDM12に

はDAC側のリクロック用のオシレータからクロックを引いてやりシンクロしています。したがってCDM12を駆動してやる必要からオシレータは

33MHzの物を使っています。独立したクロックにするのであればDAC側はもっと高い周波数のオシレータを使うこともできます。今回80MHzの

オシレータを試してみましたが、私はシンクロさせたほうが気に入りました。

後ろ側の基板はじんそん氏設計による基板を使ったノンオーバーサンプリングPHILIPS_TDA1541A_OPAMP_I/V DACで

今回新たに作りました。この基板の配布はじんそん氏が気の向いたときに作るので、いつでも手に入るという物ではりません。また、同じ

基板を作るとは限りませんので気に入った物が入手できる訳でも有りません。

DSIXを付けた時の音の変化は全体的に安定感が増して余裕が出てきた感じです。音の質が変わったというようなことではないようです。低音楽器

のベースやバスドラの曖昧なところが改善され質感が向上しました。リクロックとシンクロをすると楽器の解像度が上がりピンポイントで定位するよう

になりますが、それに磨きが掛かったような感じです。

ところで今回友人宅に「CDM12+じんそん・TDA1541A・DAC」を持ち込みMARANTZ_CD94LTDと鳴き比べをしてみました。

宅へ持ち込んだときの第一印象は「CDプレーヤーとはとても見えない代物、電気製品をばらしたごみにしか見えない家族に使わせることなどできないなー」

とのことでしたが、ごもっともです。(~~;)

この方のシステム構成はMARANTZ#7−#8B−JBLハーツフィールドという筋金入りのオーディオマニアです。最新鋭のピュアーオーディオ

では有りませんが、古き良き時代の高級製品憧れの品々です。かなりの時間を経ていますのでメンテナンスも大変なようですが、持ち前の知識と技術を活か

して良い状態に保たれています。もちろんお金も掛かっているようですが。(~~;)

この構成においてCD94との比較で解像度は互角でした。ボーカルが前に出てよい感じでしたが友人には少々喧しく聞こえたようです。エージングが進

めば改善されるかもしれません。それと低音域の量感に不満が有ったようです。といっても相手がMARANTZの当時の最高機種ですから掛かった費用

を考えるとまずまず健闘していると言ってよいでしょう。作りっぱなしで最良の状態とは行きませんから、電源のパーツなどの吟味により改善する可能性は

ありそうです。今後の課題としておきましょう。

06/03/12

入手の困難なパーツはほとんど使っていませんが、唯一前回触れた集合抵抗は手に入れるのが難しいでしょう。おそらく進です。金田式

で定番のRE55はこの基板に使うと場所を取るだけに使いにくいので容量の小さい(型式は分かりません)のも有るのでそちらを使っても

良いかも知れませんが、たぶんディスコンで手に入れるのは困難でしょう。

一番右側のが今回使った集合抵抗で進のRE55と同じ色をしています。足が5本出ているので中に素子が4個入っているようです。もう1

素子入っていれば完璧だったのですが残念!。同じものを入手するのは難しいでしょうから、他社で同形状の物も見かけるので他社の物でも

いいと思います。もっとも、全く同じ回路にしなくてもいいのですが(~~;)

サトー電気で扱っているフェライトコア_FT50−75・FT50−77です。赤いペイントが付いているのが75で紫のペイントが付いて

いるのが77です。径が一緒で同じように淵が取れているため色を塗っていなければ77なのか75なのか形からはまったく判断できません。

77は誘磁率μs=2000 75はμs=5000となっています。これ以外にもμsの小さい物が有るようです。

実は誘磁率の差で音に変化は無かろうかと77コアよりもμsの大きいμs=5000の75コアもついでに購入していました。今回コア

だけ違うものを2つ作り聴き比べてみました。デジタルの回路をいじって音が変わるなどとはほとんどオカルトの世界で戯言だと思われても

しょうが有りません。

結論から言うと75の方が私の趣向に合っているように思います。弦楽器の艶が増したのと、空間の表現力が優れているように感じます。

柴崎氏がなぜ75よりもμsが小さい77を使ったのか理由は不明ですが、記事にしたときはまだ75が出ていなかっただけなのかもしれません。