オープン(A77)録音システム

オープン(A77)録音システム

2006/07/15

録音アンプが完成しました。A77の録音Headに直接繋いで録音してみました消去ヘッドはA77本体のオシレータを使っています。

したがってオシレータが2台あるので干渉して変なことになりはしないかと心配です。もちろん新品のテープを使えばこんな心配をする必要も

無いのですが。(~_~;)

消去Headを金田式で使おうと思えば、発振周波数がオリジナルよりも若干高いためそのまま接続しても駄目で回路の同調を取り直さ無

ければならないでしょう。消去電圧も実測すると40V位あるので電圧が足りそうに有りません。何らかの工夫が必要です。

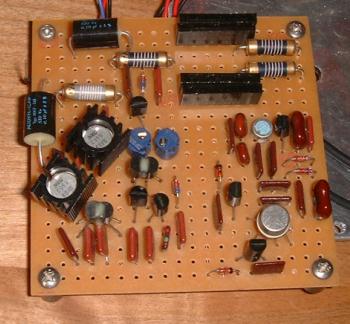

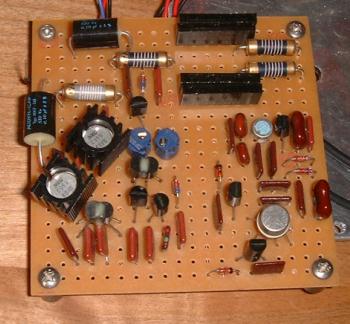

録音アンプ

普通の人には単なるガラクタにしか見えないでしょうが、これが録音アンプです。電源部は別電源としとりあえず簡易型電源で済ましました。

もちろん電池でも可能です。デッキへ組み込むのはとりあえず後にし、回路が組みあがったら録音してみたい

気持ちにかられるのも事実です。バラバラの状態では操作しずらいのでそこいらに有る部品を組み合わせて一まとめにしてみました。基板の数も少な

いので製作そのものは難しくありません。今となっては製作する人は少ないでしょうがやってみる価値はありそうです。

私の場合オープン録音の記事が出た当時REVOXのレコーダを新品で買うといいお値段だったでしょうし、中古は探すのに苦労したでしょうから、

はなから作ることなど考えていませんでした。

それが、今ではオークションで信じられないような値段で取引されています。と言うようなことでA77を手に入れることが出来たわけです。

それに比べるとテープ媒体は今では新品が入手できるのはQUANTEGY(旧AMPEX)のみですからどちらかというとテープの方が不安になっています。皮肉なもの

です。一時期はQUANTEGYさえ入手できない状態になっていました。

録音アンプ

この回路は金田氏が公開したものではありません。録音アンプの最新のものは別冊下巻に真空管を使ったものが公開されていますが、ハードルが高

すぎます。特殊な真空管を調達しなければなりませんし周辺回路も増えて部品の点数が増えてしまいます。そこでこの回路を私なりに

変更して作ってみました。真空管をFETに取り替えただけですからたいした変更では有りません。初段のFETは2SK246を使ったので

耐圧が心配なためカスコードを追加しています。このまま組み込んで上手くいくか分かりませんが、最低限のチェックは必要と思い波形の観測

をしてみました。

位相補償の量は最適値が全く分からず見当がつきません。発振しないかと気になりますが、定数は別冊の回路と同様にして波形を見ながら探ってみ

ることにします。

録音アンプ回路

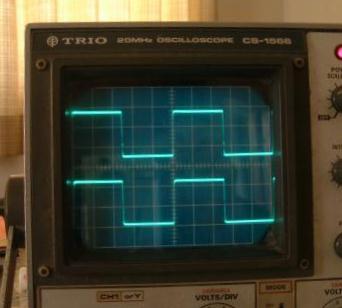

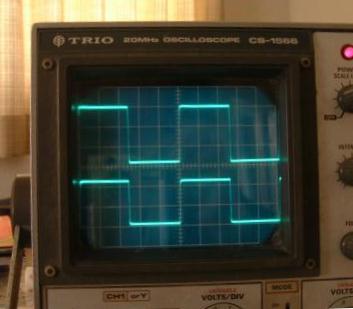

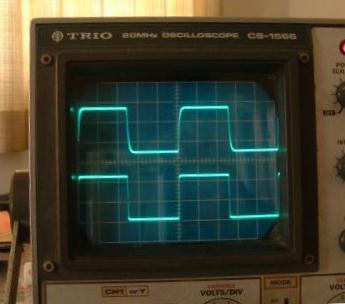

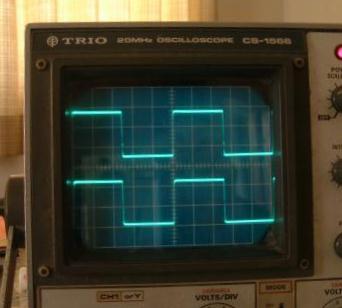

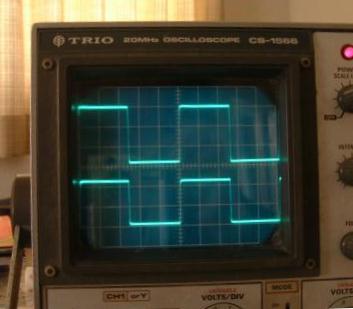

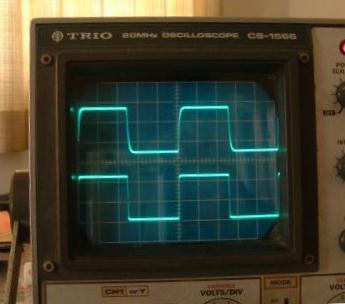

10kHzボリューム最小位置

10kHzボリューム中点

10kHzボリューム最大位置

録音アンプの方形波応答です。ボリューム最大位置で波形の崩れが観測でき、立ち上がり特性が若干鈍っています。ボリューム最小

と中点では微塵も崩れが無いように見えます。オーバーシュートはどの位置でも観測できませんでした。TrPreよりも良いように見えます。

別ページでPreの方形波応答の観測をしたのは、実はこのアンプの特性を観測するために方形波発振器が必要になり作ったためだったのです。

発振もしていないようなのでこのままでOKのようです。ところで位相補償量はこの方形波を観測して最適値よりも多目の量に決めているとどこかに

書いてあったように思いますが、波形がどこにも掲載されていないため最適量が分かりません。(~_~;)

このアンプは2SC959のコレクター電流を調整する必要がありました。私は初段定電流回路の抵抗を変更し調整しました。なお、回路全体の

電流値を変えたくなければ2段目のエミッター側の抵抗1.8kΩを変更した方が良いと思います。

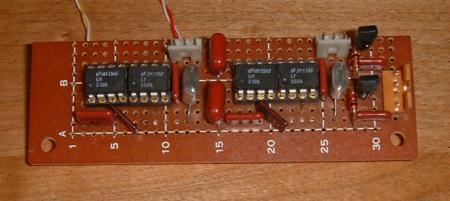

バイアスアンプと発振器

バイアスアンプは別冊の回路をそのまま採用すれば問題ありませんが、初段にカスコードを入れています。これに伴い厳密には位相補償を

考慮しなければなりませんが、そのまま使っても問題ありませんでした。(~_~;)

バイアス発振器の出力に1000PFのデップマイカを追加しています。実験中に電源電圧が変動すると発振器の出力の電圧が若干変動し

ていました。

そのため発信器をバイアスアンプとDC結合しているとバイアスアンプの出力が大幅に変動してしまいます。初段のFETのペア特性が

悪いのかと思い取り替えましたが、一向に変化がありませんでした。日を置いて調整のため電源を入れるとバイアスアンプの出力電圧が変

わってしまうことにあるとき気づきました。電源電圧が変わりそれが原因で発振器の出力電圧が変化していたためでした。

バイアス発振器とバイアスアンプ回路

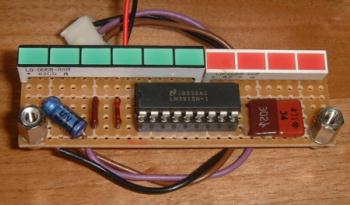

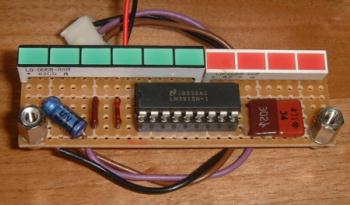

LED表示器

ピークホールド回路

別冊の録音アンプ編でこのメーター回路の製作が鬼門と書いてあります。確かに特殊なICを使いますし入手が困難なものもあります。今回も表示用の

LEDは指定の物を入手できませんでした。ごらんのとおりジャンク部品を活用して作成することになりました。音に全く関係しませんから

自分の好みで好きなように組めば良いと思います。最近はいろいろな種類のLEDが出回っています気に入った物を探すのも楽しいものです。

ICを使うのでアナログ回路しか作らない金田ファンには取っ付き難いかもしれませんが、電源の接続さえ間違えなければ部品を壊すことも

無く出来上がってしまうのでやってみれば簡単です。

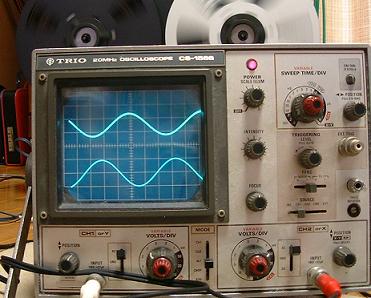

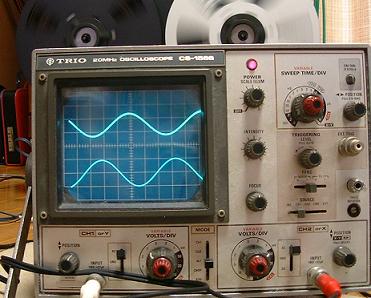

録音状態のヘッド入力波形

調整段階で測定したヘッドの入力電圧です10kHzの波形にバイアス電圧が乗っているのが見て取れます。オシロのトリガーが定まらないの

でぼやけて見えます(ピントもボケてますが)。アンプの製作のときなどにはあまり見たくない波形です。

ケーシングしました

録音アンプができたのが4月ごろなのでここまで来るのに3箇月ほど掛かりました。それまでスケルトンの状態で居間に置いていたので、子供の

罵声を浴びながら肩身の狭い思いをしましたが、まがりなりにも電気製品らしく見えるのでほっと一安心です。

それにしても、REVOX A77と言えば往年の名機です。アメリカ製品の洗練したデザインに比べちょっと無骨とも思える機能美が醸し出す

あのデザインに惚れ込んで購入した人も多かったのではと思います。その名機を分解して改造するのですからそれなりに人の前に出して恥ずか

しくないものにしなければと頑張ってみました。金田さんの製作事例を見てみると操作パネル部はオリジナルを切り抜いて使ってるようです。

(決して師が冷淡な人だと言っているのではありませんが)私にはあのパネルを切り刻むのはなんとも忍びないので、アルミのパネルを使って作り

直すことにしました。

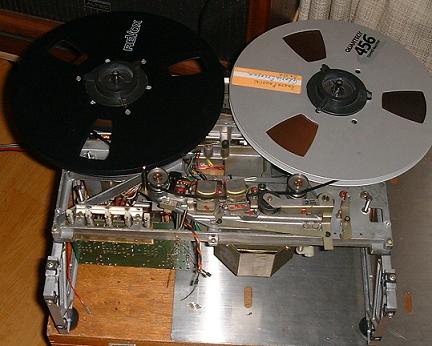

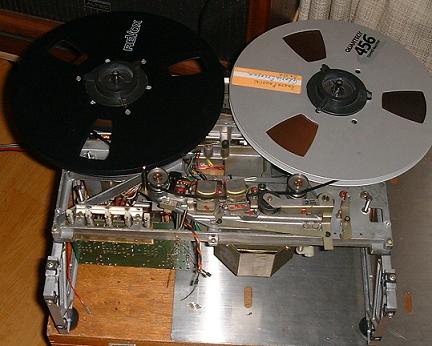

必要な部分を残してアンプ部を取り外す

操作機構とアンプ部分を分離した状態です。当然ですが操作に関係する部分がアンプ部にもあります。回路図を確認し置き換えが可能か検討しなが

ら分離していったのでこの状態にするのに1ヶ月ほど掛かっています。底の部分にネジが4本有るのでこの部分にアルミのパネルをネジ止めし

新たに録音アンプと再生アンプを取り付けることにします。

なお、この状態で操作部は機能するのでアンプを繋げば録音・再生できますが、本体を立てると頭でっかちで上部にトランスとリールモーターが

あるため重心が高くなり不安定です。

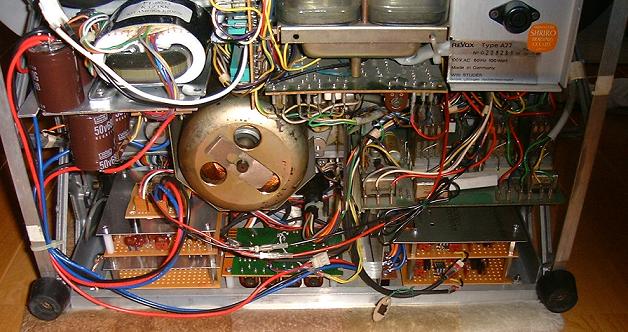

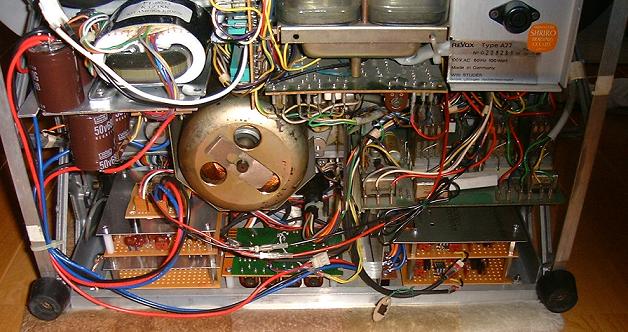

完成後の背面から撮影

アンプ部と電源を組み込んで完成したA77を背面から見た感じですオリジナル機はパワーアンプユニットを入れるスペースがまだあったので

余裕がありましたが、ご覧のとおりぎっしり詰まってしまいました。左側上部にアンプ用の電源トランスと平滑回路を、その下側には録音アンプと

オシレータ基板を配置し下側の右縁に再生アンプの基板を配しました。

中央の真下にはオリジナルのオシレータ基板を残しています。この基板の使用目的は消去ヘッドを使うためです。最初は使用済みのテープの

消去はほかのデッキですればよいと考えていましたが、使ってみるととても不便なことに気づきました。そのため残すことにしたわけです。

ただし、録音時は消去ヘッドを使わないようにしています。理由はみょーうな音が乗るように感じるからです。バイアス発信器が

2個あると干渉によるビートが発生しているのかも知れません。

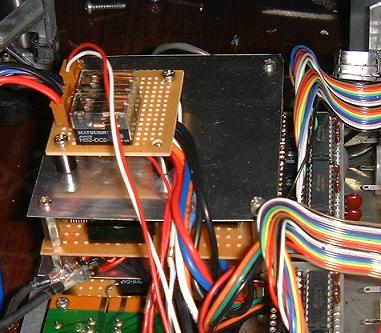

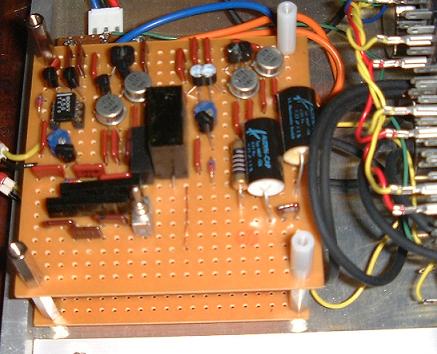

電源Trと平滑回路

電源は最初内蔵のトランスにパワーアンプ用の巻き線があるのでそれを使おうかと考えましたが、再生アンプを高電圧タイプで作

らなければならず、そうなるとC959を必要とし費用が嵩んでしまいそうです。そこで別電源にすることにしました。

電源トランスは若○にあるプリアンプ用Rコア使用の汎用トランスです。電圧は+−22V・+−36Vを得ることができるので再生アンプ

録音アンプそれぞれに専用電源を設けることができます。上下に見えるコンデンサーがそれぞれの平滑用です。

固定用に使ったアルミアングルは本体のダイカストにネジ山を切って取り付けました。こうしておけば取り外しが便利です。

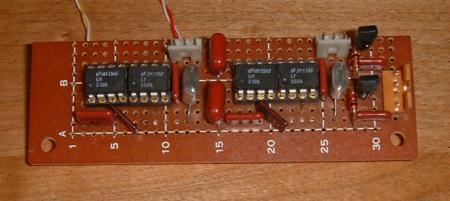

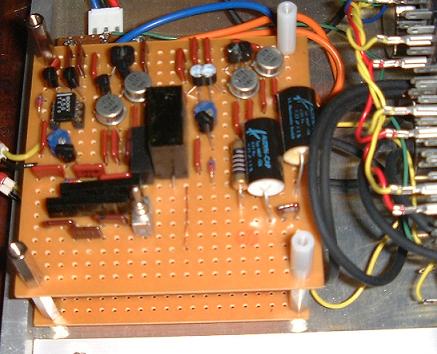

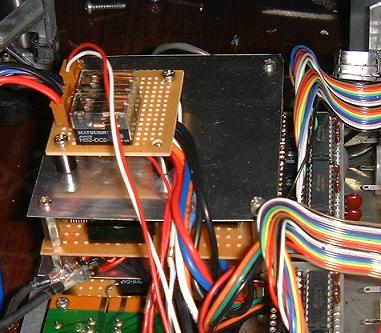

録音アンプ・再生アンプほか

録音アンプ

録音アンプとバイアス発信器の間にはアルミパネルを挟んで干渉を防いでいます。実装するにはそれなりに工夫が必要です。一番上の

基板は電源分配用ですが本体の録音用の回路を利用しRyにより録音回路に電源を供給するようにしています。これにより再生だけも出

来るようにしています。当たり前ですね(~_~:)

再生アンプ

再生アンプは以前作成したものをそのまま入れています。このアンプの上には操作機構用の本体の基板が有り、ここから雑音を

拾います。調べてみるとリールモータ用に100V近くの電圧が掛かっています。スペーサーの長いのが見えますがこの上にアルミ板を

取り付けて遮蔽しています。この処理をしたおかげで雑音はなくなりました。

前面パネルレベルメータ

アルミパネルはヘアライン加工しているものを探してきました。一寸くすんで黄色身を帯びていますが、ビンテージに近いA77に

はこのほうが合うでしょう。

レベルメータはVUメーターとピークメーターを付けていますが、VUメーターは動作しません全体のバランスが悪いので

付けてみました。おかげでパネルの加工に相当てこずりました。VUメーターも2種類準備しましたが1つは大きすぎて

付けられませんでした。採用したものはTEACのテープレコーダーに使われていたもので、保守用部品としてストック

されていたもののようです。ピ−クメーターは20ポイント有ります。金田式では10ポイントをSWで切り替えて利用していますが

電源のことを考えなくてもよいのでこのようにしました。20ポイント表示にする方法はLM3915のテクニカルマニュアル

に載っていますのでそれを参考にしました。

20ポイントにしたことで視認性もよく快適に録音レベルを監視できます。VUメーターはまったく不要です。機能だけ追及

するのならこのピークメータだけで十分です。(~_~;)

ピークレベルメーター回路

ピークレベルメーターに使ったLEDは地元の電気屋さんで購入しました。10個の赤色LEDがアレイ状に並んだものを2個並べて

接続しました。通販なら秋月かサトー電気でも購入できそうです。LEDの配線はPCのハードデスククなどを接続する平衡ビニール線

で接続しましたが、このLEDは20PのICソケットに刺さるのでこのような配線をする必要はありません。LM3915の駆動回路

も含めてパネルに取り付けたほうが配線が4本だけですむのでスマートです。しかし、VUメータとの位置関係でこのようにせざるを得

なくなりました。(~_~;)

奥に見えるベーク基板がピークホールド回路の基板です。この回路は旧別冊のカセット用を利用してみました。TL062〜082を

使いました。このICは1チップに2回路OPアンプが入っており2チャンネル分が3個のICで済むので基板も小さくなり合理的です。

ピークホールド・レベルメータ回路図

前面パネル操作部

テープの操作をするSWはなかなか納得できるようなものが見つかりませんでした。もちろん機能的にはプッシュSWで十分なのですが

REVOXのデザインに負けないようなものとなるとなかなか見つかりません。テープ操作はLED表示があるものを探しました。録音時に

表示して注意できるようなものがないか探しましたが適当なものがありません。目的の機能に合致し操作感の良いものを探しましたが新品は

良い値段がします。

入力・出力のボリュームを操作部の下に設けました。A77のあの独特のツマミに負けないものとなるとなかなかありません。いっそのこと

オリジナルの穴を大きくして使ってしまおうかと考えましたがもったいなくてできませんでした。

操作回路

この操作SWは図体が大きい割りに電流容量が100mAしか有りません。A77の操作回路は計算すると100mA以上流れ

るようになっています。したがってこのまま接続できないのでトランジスターを使ったインターフェースを作りました。右側にある

小型の基板がそれにあたります。本体側との接続はリモコン回路のコネクターをそのまま利用しました。コネクターには電源も来て

いるので、インターフェースの電源に利用できます。

入力端子

入力端子を前面パネル横から接続するようにしました。このようにしておくとアンプ部だけ外すときに便利です。背面に使わない

RCA端子がありますが20年以上たっていると相当に汚れが酷くもともと有るものは使う気がしません。また、背面までの配線が

相当長くなります。

丸い穴の中には、消去ヘッドを駆動する回路に電源を供給するSWが付いています。

2006/08/07

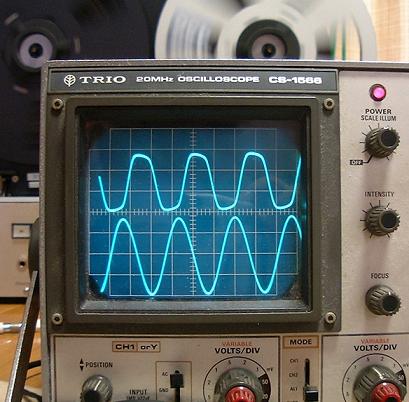

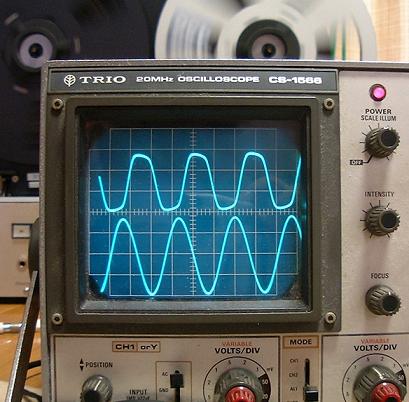

30Hzの再生波形

ところで入力波形の再現性が気になるところですが、やって見ました。30Hz0dBの入力と出力波形です。下側が入力で

上側が出力です。入力と出力では録音ヘッドと再生ヘッドの位置が違うので位相差が出ています当然ですネ。

もう少しおもしろいものが見れるものと思っていましたが、肝心の波形の再現性はまったく崩れがないと言って良いようです。もちろんほかの

周波数でも測定しましたが、この波形とまったく同じでレポートの必要がないくらいです。

1kHz+21dB再生波形

上記のようなことでは私のページを見ていただいている人に申し訳ないので、0dBの波形が問題ないのならオーバー入力の波形はどうかと

いうのがこの波形です。概ね+21dB辺りからこのような感じになります。ピークメーターは+24dBまで表示できますが、この波形を見

てしまうとここまで振らすのはどうかと考えてしまいます。逆を言えばよほどのことがない限り+21dB以上は振らさない方が良いと判断でき

ます。なお、私の考えで変更した部分に間違いがあってこうなったのかは定かでありません。

録音再生総合特性

使用したテープはAmpex(Quantegy)の#456です。金田氏が使っている#457は#456の

厚味を2/3にしてリールに巻ける長さを長くしたもののようです。なお、現在#457は手に入るのは7号リールまでで10号リール巻きのテープは

入手が難しいようです。

別冊に載っている#457の特性にほぼイコールです。+10dBで高域に若干の落ち込みはありますが、各レベルの平衡度は揃っているので申し分ありません。

#456・#457の違いはあまり聞きませんがWebを検索してみると

#457のほうが良いようなことを書いたのを見たことがあります。本当のところは比較してみないと分かりません。私の耳では聞い

ても分からないかもしれませんが(^_^;)

100Hz以下が若干沈んでいるので調整したほうが良さそうです。高域は20kHzまで楽に伸びていますが3dBほど上昇しています。

Quantegyはハイ上がりと言う評価を良く聞きますがこの為かもしれません。

イコライザー素子を変更すればフラットにすることも可能です。ふと思いつき旧別冊のオープン録音再生特性を見てみるとこちらはほぼ

フラットのようですがスコッチの#407を使っています。このテープに再生特性を合わせてあるのしょうか?

ところで試しに+12dB位で録音してみましたが全く歪を感じません。少しぐらいオーバー録音しても全く問題ないようです。

早く生録したいよ〜〜〜〜〜〜〜〜!

オープン(A77)録音システム

オープン(A77)録音システム

オープン(A77)録音システム

オープン(A77)録音システム