宍戸式805イントラ反転パワーアンプ

故宍戸氏設計のイントラ反転パワーアンプです,

直熱管らしい音質で高域が綺麗に出てきます。 また,大型管なのでダイナミックで低域が厚く感じ,バランスは低域よりといった

ところでしょうか。主に女性ボーカルをこのアンプで聞いていますが,ボーカルで大切な中音よりも低音のほうが強く出てくるので,

すこし不満があります。コンデンサーなどのパーツで調整できる範囲だと思うので手を入れるつもりです。

このアンプは先輩のところに預かってもらっている,アルテック用に作ったものです。

そもそも、このアンプを作ろうと思ったきっかけは、真空管のアンプは6CA7シングルしか作ったことしかなく本格的な物を作って

見たいと思ったことに始まります。

普通なら300Bなどを考えるところですが、へそ曲がりの私はシングル8W程度しか出ない

WE300Bが約¥80,000−(どうせ作るのならWEですよネー)もするのですから、とても作る気がしなくてそれならば同程

度の出費でもっと良いものができないかと考えていたところ、宍戸式の送信管によるアンプがあったわけです。

808でもよかったところですが、そのときどうせ作るなら最高のものを作りたいし、お金も少し余裕もあったので

805となったわけです。

最初に部品集めですが、まずはトランスですこのトランスの価格を計算してみてびっくり、モノのステレオ構成で40万円ぐらい

かかります。ですがオリジナルの1台のシャーシにステレオを組むのは自分の性に会わず思い切ってモノ構成にすることにしました。

これが後で苦労することになりました。

次に真空管の805は2本でも¥20,000−ぐらいまでだったので、300Bなどを使うより格段に安いのですが、この真空管で

標準どおりに作るとプレートに1,200V位電圧をかけないと出力が出ないため、大げさな回路になるし第一1000Vを超えるような

部品など簡単に手に入れることができないので、作る人はいなく需要がないためこんな価格なのでしょう。

ドライーバーは最初6L6GCを使っていたのですが、類異管をいろいろ差し替えてみて最終的に350Bに決めました。

もちろんWEなどはとても高価で手に入れることさえできないのでESTIにしました。6L6が丹精に鳴るのなら350B

は叙情的に鳴るという感じですが、その差はそれほど大きなものではありません。本家のWE350Bがどんな音がするのか

興味あるところです。

後で雑誌を読んでいて分かったことですがこの350B中身は6L6らしいですね。私の耳もたいしたことないですね。(^_^;)

WE437は宍戸氏の指定どおりとしています。この真空管は手に入れることが難しく苦労しました。入手したものは中古品で

4本購入しましたが、そのうち1本はノイズが出るため初段へは使えませんでした。ソッケットも特殊だったため探すのに苦労し

ました。

シャーシの加工などはモノにしたため普通のステレオアンプを作るのとそれほど代わりませんでしたが、2台分作るので時間はか

かりました。ただ、トランスが大きいのでその分苦労はあります。

調整についてもモノアンプなのでステレオで組むようなことはなく、各部の電圧調整は比較的簡単ですが、ステレオ用の

電源トランスをモノで使ったため、805用のB電圧が高めに出ました。このトランスは倍電圧整流であったためその片方の電圧

タップを1段下げて目標の電圧へ持っていきました。また、前段の電圧も高めに出たのでこれは、抵抗で減衰する電圧をカットアン

ドトライで調整しました。この調整に時間をかけることになりました。

特に高圧回路の調整が主であったので、感電はしなかったものの、

相当に気を使いました。300V位の電圧に感電したことはありますが、700Vとなると想像がつきません。なお、感電で死亡するのは

その電圧ではなく体に流れる電流値によります。したがって、100Vだからといって安心はできません。電圧が上がると電流が

流れやすくなるということだけです。

私の記憶が正しければ直流で750V以上は高圧と定義されており、それなりの知識がないと業務では取り扱うことができないことに

なっています。

音質の調整は主に抵抗とコンデンサーによって行っていますが、いまだ調整完了していません。現状はブラックゲートを多用してい

るためか重心が低くなり高音がきれいに出るので、ほんの少しですが中が抜けたような印象を受けます。

高音部がよく出るのは805が直熱管のためこのような印象になるのかもしれません。また、モノ構成で組んだのも影響しているか

もしれません。コンデンサーを他のメーカーへ変更して調整するつもりです。

これで調整できなければWE350Bのお出ましになるかも。

WE437A

ESTI350B

GE805

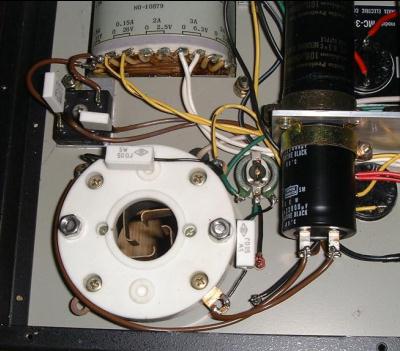

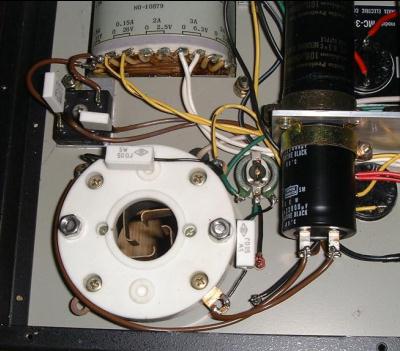

シャーシの裏のパネルをはずしたところ

700Vぐらいあるので外して調整するときは気をつけないと危険です。モノアンプの構成で

作ったのでシャーシ内部には余裕があります。電源トランスはステレオ用なので電圧が高めに出ます。アンプの重量がかなりあるので

ケーブルの接続に無理がないように入出力および電源ケーブルの引出しを片側に寄せました。電源回路と入力回路が接近するのでアルミの

パネルを仕切りに入れていますが、この効果については設計時点から入れているので不明です。

入力部とドライブ段

抵抗は金属皮膜(進工業)、カーボン抵抗(AB)・巻線抵抗(DAEL)などを使い分けています。コンデンサーは

初段のパスコンをOSコンとし、電源の高圧回路はブラックゲートを使っています。初段(WE437)とドライブ回路(350B)は

直結3極管接続としいわゆるロフチンホワイト回路になっています。350Bの出力はドライバートランスにつながっています、考えよう

によってはこの回路だけでパワーアンプができてしまいます。

805の出力段

右側のコンデンサーの下に見える黒いものがドライバートランスです。このトランスは宍戸氏考案の

イントラ反転回路で使用する専用トランスです。イントラ反転とは入力側と出力側に流れる電流を反対方向に流し互いに磁束を打ち

消すようにしてトランスの特性を改善しようと言うものです。したがってトランスの2次側には通常電流を流しませんが出力段真空管

のグリッド電圧をプラス電圧とし、グリッド電流をわざと流します。また、グリッド電流が流れるためドライブ回路はかなり強力

なものが、必要になるため350Bのようなパワー管でドライブします。

通常805はプレート電圧を1、200V位かけて使いますが、グリッド電圧を下げるとプレート電圧を上げなくてもプレート電流を

流すことができます。さらにプラス側にグリッド電圧をかけると700V位にすることができます。なお、真空管はグリッドを通常

+電圧にして使わないので、異例の使い方と言えます。事実、私の購入した805にはグリッド+ドライブする使い方では

真空管の保証をしないと但し書きがして有りました。

電源回路と出力トランスの回路

電源は倍電圧整流によって取り出していますコンデンサは日本ケミコンとブラックゲート

を使っています。耐圧が700Vあるケミコンは市販されていないので直列接続にして使います。電源トランスが元々ステレオ用

のため電圧が高めに出るのでこの部分の調整に一番手間取りました。

805のプレート電圧だけでなく初段・ドライブ段の電圧も調整する必要がありました。

805のグリッド回路用定電圧電源

通常はボリュームなどを使って作りここまですることはありませんが、グリッド電流を流すので強力なものが必要になってきます。

送信管によるシングルアンプ製作集

故宍戸氏が出している「送信管によるシングルアンプ製作集」です。この中の製作例を参考に作成しました。

23/01/31

ドライブの350Bから5881(6L6G)に変えてみました。

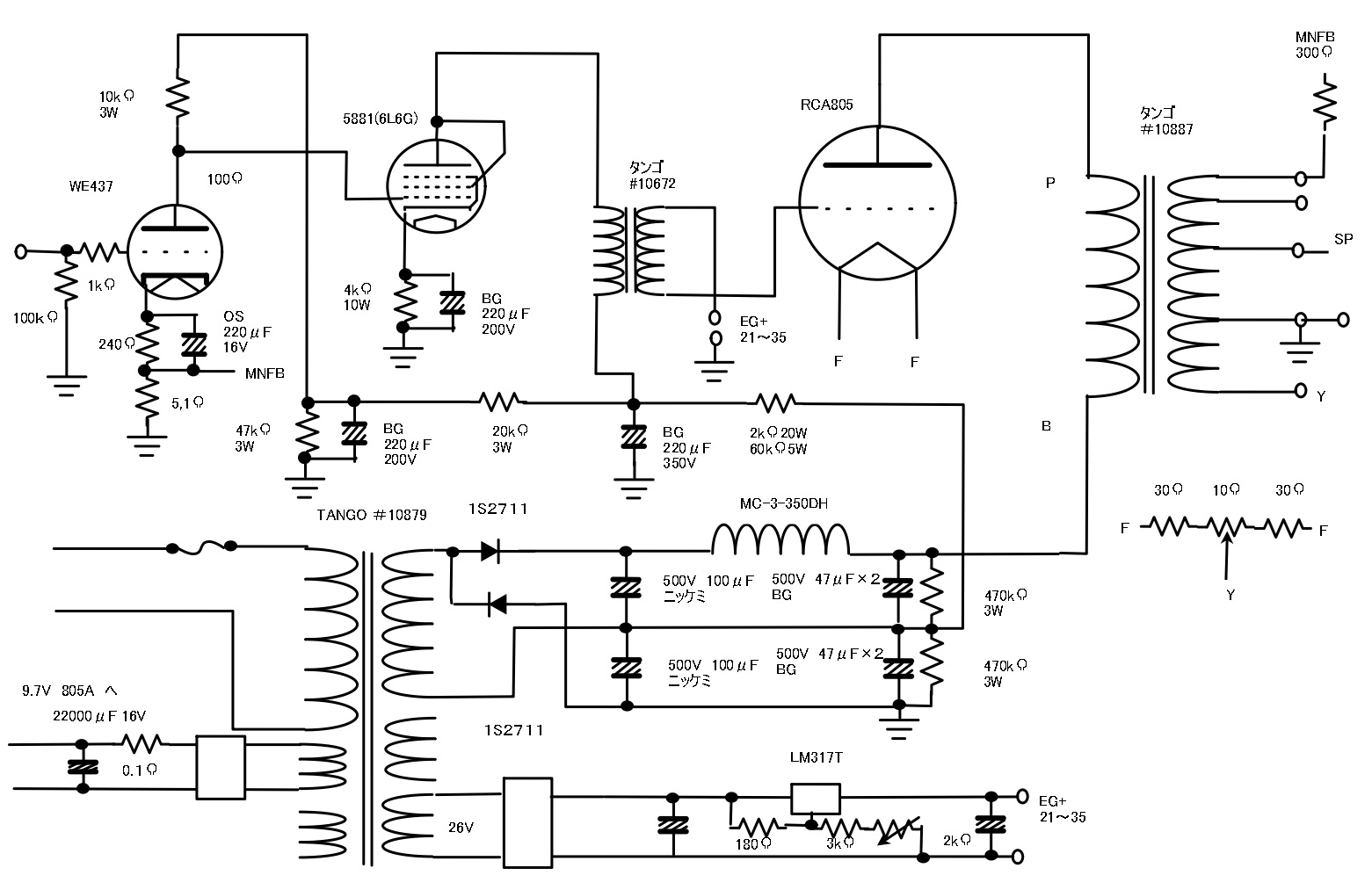

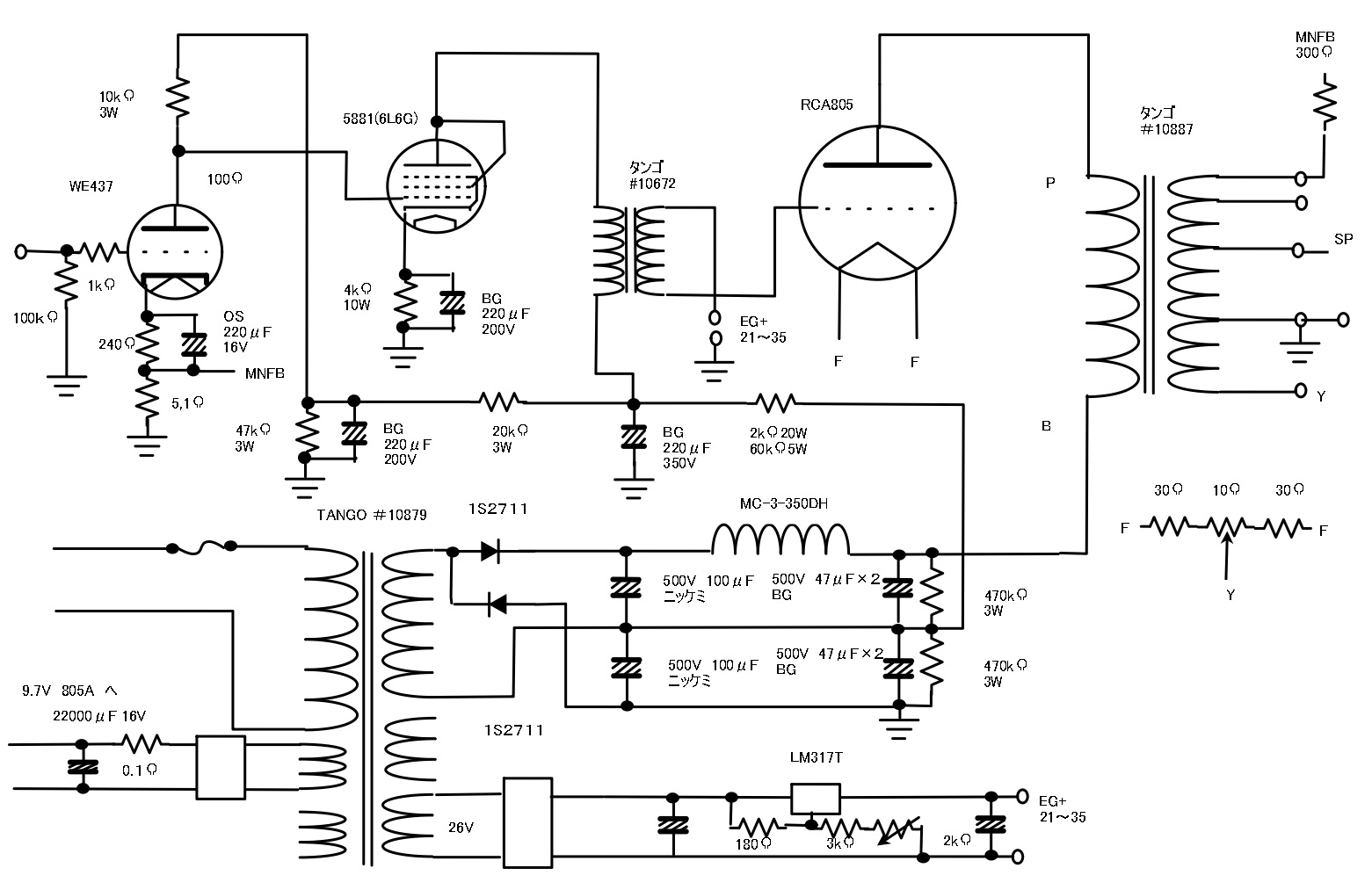

回路図も載せておきます。宍戸氏の制作集の805の回路そのままですがドライブを5881に変更しています。5881は6L6G

の業務用向け(軍用)に作られた物のようです。軍用ですから民生用と音質に違いがあるかもしれません。したがって規格は6L6同じです。

最高使用電圧は400Vですので6L6GBが500Vなので使用にあたっては最高使用電圧には気を付けなければなりません。音は比較したことがないので分かりません。

今まで使っていたESTI350Bに比べると帯域が広くなったような気がします。低音の出方も音量を上げなくても充実感があります。弦によし鍵によしボーカル

さらによしと故宍戸氏の狙い通りの音だと思います。なお、現在ではトランスはタンゴが廃業したので入手できないと思われていますが、811Aの記事でも書

いたようにライセンスを入手して現在でも作ってくれるところがあります。