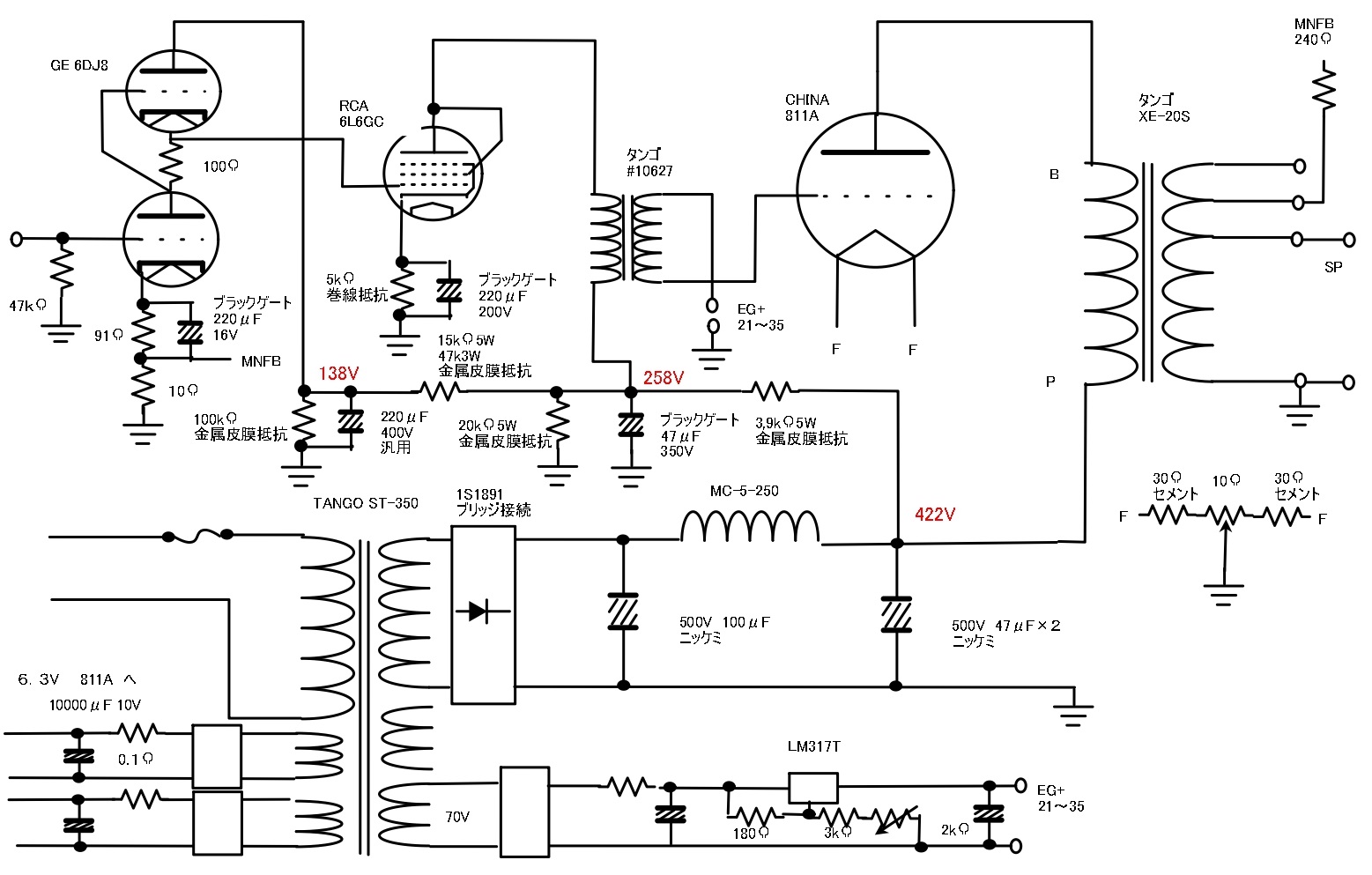

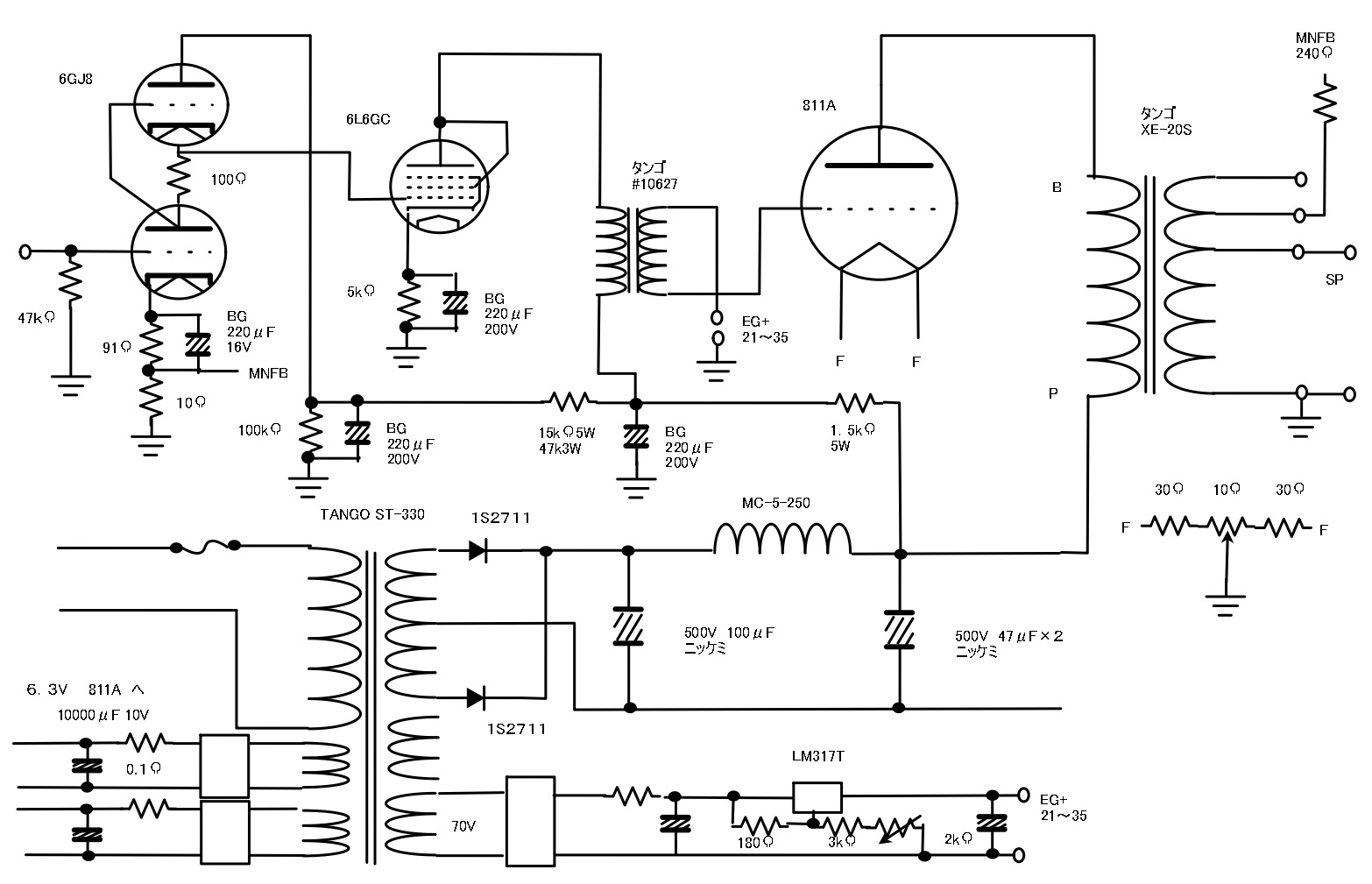

宍戸式811イントラ反転パワーアンプ

アンプをひっくり返してみた内部配線です。既成の汎用電源トランスを使ったためイントラ反転にするのに追加部品を

たくさん実装し内部配線が複雑になってしまいました。

6DJ8の初段周りの配線と6L6GTのドライブ段です。6DJ8はSRPPとし6L6GTとは直結にしています。

コンデンサー類は日本ケミコンのオーディオ用とブラックゲートを使っています。また、初段の電圧を調整するために金

属皮膜抵抗をたくさん使って微調整しています。

811の出力段周りです。出力トランスはタンゴのFW20Sです808でもよいと思います今でも入手はできるでしょう。

直熱管はDC点火にしているため大容量のコンデンサーが場所を取っています。右の端に見えるのがドライブトランスです。

電源トランス周りの配線です。整流はシリコンダイオードの両波整流とし出力管へ配線しドライブ段と初段は整流管を通

して供給しています。 ちょっとした失敗談トランスを壊す。

このトランスがイントラ反転専用のトランスです。試したわけではありませんがNC−14、16あたりが使えるかもしれま

せん。

最初は整流管で作りましたが。811の電圧が低すぎたため、半導体に変更しました。ヒーター用のブリッジダイオードは触

れないぐらい熱くなるのと入れる場所がなかったのでシャーシの表側につけています。また、811のドライブ用電源の

巻き線がトランスにないのでシャシー内部に別に実装してます。このため、内部の実装密度が高くなってしまいました。

2006/10/16

FW−20Sの811Aプレート側の端子が絶縁破壊を起こしています。思い起こせば1年以上前のことRevoxのPR99

をオークションで入手し手元に届いたので動作を確認しようと、このアンプに繋いで音を出すつもりで結線したのですが、

うっかりスピーカーケーブルの接続が不十分でFW−20Sの出力側が開放状態になっていました。そこへPR99を繋いでフル

ボリュームの状態で入力したため811Aのプレートに高電圧が発生したようです。さすがに送信管です伊達にプレートがトップに

出ていません。811Aはへとも有りませんでしたがトランスが逝ってしまいました。こんなときは真空管が壊れるほうがまだま

しです。(中国球の811Aはなんといっても安い!)

真空管アンプのスピーカー接続はくれぐれもご注意ください。さもなければ私のような目にあいます。

最初は何が起こったのかまったく見当が付きませんでしたが、アンプの内部で青白い光が出てなにやら焦げ臭いにおいがします。

裏蓋を開けてみるとこんな状態になっていました初めての経験です。今まで読んだ参考文献などにはこの手の注意事項を書いたも

のを読んだ記憶がありません。

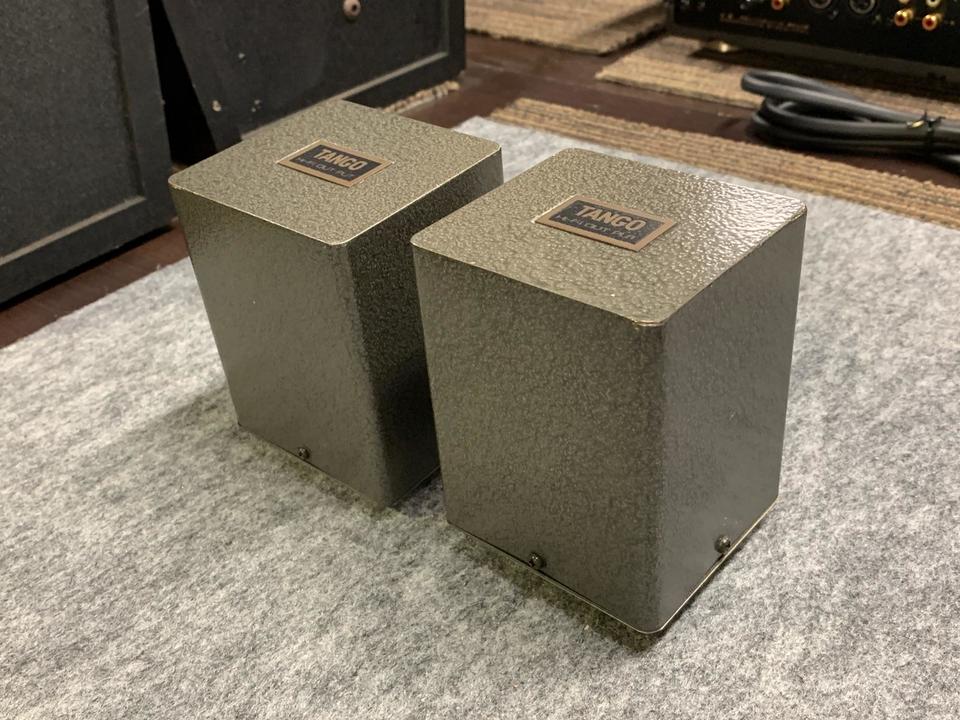

新品を買うにも今はタンゴは存在しませんし適当なトランスは見当たりません。オークションを1年以上サーチしていましたが

真空管関係のパーツ類は人気が高いのか思ったような価格で落札できないでいましたがやっと手に入れることができました。

無論のこと製造年代が同じ時期のペアのほうが良いに決まっていますが、ペアでオークションに出ているものは新品で購入したと

きよりも高い値段で落札されているようです。したがって、1個のみ入手し修理完了となりました。左右で製造時期の違うトランス

の使用ですから当然出てくる音も違うはずですがまったく違いが分かりません。(~_~;)

こんな事が起きないように手を打っておく事が必要ですがそれは次回という事で

23/01/14

今頃になって何故に改造したのかというと無線と実験1994/04の149ページのサイドワインダー記事を読んで気になっていたからで

その記事にはFX型からXE型に変えると【もう300Bも敵ではありませんWE-300B特有の高域の色ずけがなく、とても中立的で高品質です。

OPTをFW-20から小型のタンゴXE-20Sにしたところ高域がさらに透明になり、しかも中・低域がXE-20Sとは思えない重量感のある音を出すというのです。

また試聴させてもらったところまったく彼の言う通りで、中域の充実感低域の量感はWE-300BとOPTはタンゴで言えば最大級のXシリーズを組み合わせた感じ

高域は彼の言う通り色ずけの非常に少ない、青空に深々と吸い込まれる様な伸びの良さでした。】と記事に書いたあったので

XE-20Sをオークションで探していたところ手ごろな価格で入手でき取り替えました。なお、XE-20Sは今でも新品を購入することはできます。

XE-20S 販売元

価格は11〜12万円台だったと思います。トランスを取り換えるにあたりNFBを掛ける回路を変更しましたFXの回路そのままNFBの回路を繋ぐと正帰還

になってしまうようで発振してしまいます。いろいろ考えた結果そのまま無帰還でもよかったのですがB電圧の入力をトランスのプレート側に繋ぎ811Aを

トランスのB電圧側に繋ぎNFBが正常にかかるようにしました、問題はないと思います。なお、上記のような手を使わず出力側のアースの取り方を工夫

すれば1次側反転することはなかったかもしれません。

上記の記事のように300Bを越えるとなるとその音を聴いてみたくなりXE-20Sを手に入れることになりました。

記事の中に出てくる300Bのアンプは作ったことはないのでその音がどのようなものか私には分かりませんが出てくる音は記事の通りだと思います。

なお、この改造をする前に電源トランスはタンゴST-350に変えていました。上記の通りヒーター電流がトランスの容量を若干オーバーしていたのが

気になっていた事と発熱がかなりあったこともあり変更しました。これにより前段用の巻き線がST-350にはないので前段用のヒータートランスを

追加して付けました。なお、バイアス用のトランスを内蔵していましたがこれはスペースの関係で取り外すこととし70V巻き線があるので

これを使いバイアス電圧を作ることにしました。b電源の電圧もトランスを変えたことにより宍戸氏の回路に近い電圧になったので整流管も外して

しまい回路がシンプルになりました。

25/05/11

回路図の修正初段6GJ8→6DJ8に修正1S1891ブリッジに変更このためB回路の電圧が上がったため6L6GBのヒーターがあたたるまでブラックゲート

耐圧350Vをオーバーするので整流回路以降の電圧降下を調整するため抵抗の定数変更をしました。同時に初段電源のブラックゲートは同じく

初段6DJ8のヒーターがあたたるまでブラックゲートの耐圧オーバーするため汎用品に変更しました。