TAD

スピーカーシステム

スピ−カーシステムの入れ替えをしました。低音はTAD LT-1601B

4発で中域は TAD TD-4001 高域はパイオニアエクスルーシブ

ET-701

になりました。これが最終的なシステムになります。LT-1601BおよびTD-4001はずいぶん前にオークションで手に入れていましたが、LT-1601B

を入れる箱を探していました。いろいろ探していましたが、音研マルチダクトバスレフになりました。この箱はシングルウーハー用ですが、

もともと有った箱とオークションで手に入れた箱4台になります。

オークションで入手したものはもともと有った物より一回り小さいものです、同じ規格のものがいいのは分かっていますが、オークションでは

実物を実際に確認すいることができません。入手して始めて違うことに気がつきました。ウーハ用の箱は今後改良の余地は有りそうですが

財布が許したとしても家族の眼もありますし、何せ大物なのでおいそれと取り替えるわけに行きません。

音を確認したところ流石にJBLとは一味違っています。TD-4001の音が支配的に成りますが、JBLに比較しおとなしくなったように感じます。

しかし、ホーンタイプなのでその傾向は同じです。流石に良い鳴りっぷりです。チャンネルデバイダーは金田式6dbオクターブ600HZクロス

です。また、高音はハイカットせずそのままにしています。これには理由がありTD-4001は20kHZまで伸びているのでそれを活かそうと思うからです

専用のインピーダンス補正用の基板が有りますが入手は困難です。ネットで回路図など探してみましたが見つかりませんでした。

現状で10kHZ以上を持ち上げればツイータは必要なくなるはずなので6db程度持ち上げる基板は作成済みです。じっくり聞く機会があれば

実験してみようとは思っています。

低域はJBL-D130だったので大きく変わりました。低域端が伸びたように感じます。能率はJBL-D130より悪いので流石にボリュームの位置が

変わりました。

おかげでTD-4001の入力が大きくなり音量を上げるとTD-4001のレベルが高すぎてバランスが崩れてしまいます。中域を最小レベルにしても

音量が大きすぎます。中域のレベルをもっと絞れるようにクロスオーバーネットワークの改良が必要になりました。

上記で書いたようにツイータは必要ありませんが物欲に負けて購入しました。上部に乗っているのはツイータですが3種類あります。

左からパイオニアのリボンツイータPT-R7.中央が同じくパイオニアのホーンンツイータ

EXCLUSIVE ET-701.左は今まで使っていたJBLの2405になります。現状で3個とも並列接続で鳴らしています。クロス周波数は

JBL2405のときと変わらず8kHZ6dbオクターブでローカットしています。今後ツイータをどう使うかは実験により決めることになりそうです。

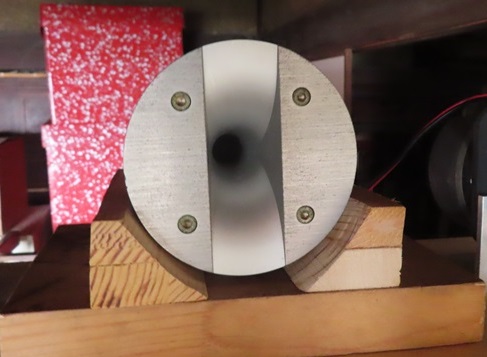

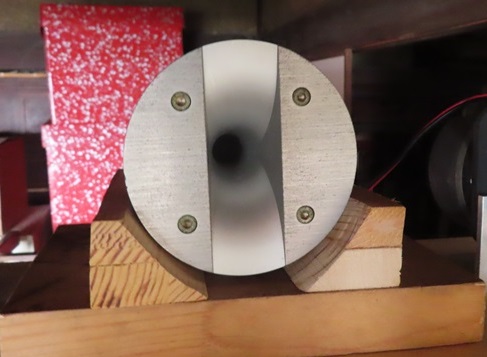

TAD TD-4001

このドライバーが音の要に成ります。入手したのはずいぶん前のことだったので早く交換しておけばよかったと後悔しています。それにしても

ターミナルが貧弱ですもっと高級感のあるものにして欲しいものです。

パイオニアのホーンンツイータ EXCLUSIVE ET-701

めったに出ることがないので、物欲に負けてオークションで入札してしまいました。

パイオニアのリボンツイータ PT-R7

EXCLUSIVE ET-701を手に入れる前にオークションで落札しました。当初はこのツイータを使う予定でした。

リボンツイータは PT-R5も持っていますが今は友人に貸し出しています。PT-R5はクロス周波数が10kHZなので使用するには

少々工夫が必要になってきます、したがって眠らせていたので友人のところに行ってしまいました。

JBL 2405

定番のツイータかと思います。JBLを持っている人はたいていこのツイータの導入を考えたことはあるかと思います。

TD-4001用高域補正用のパーツ

上にも書いたようにTD-4001は20kHZまで伸びています。2ウエーで使えると思いますが10kHZからレベルが下がっているので

それを補正する必要があります。

このパーツはデールの無誘導タイプ10Ωに10μFのポリカーボネイトのコンデンサーを抱かしたものです。

それを2個作りTD-4001はインピーダンスが16Ωなので直列に繋ぎ約6dbほっど10kHZから持ち上げるようにしたものです。

2個作ったのはパラに接続し3db持ち上げる様にもできるので聞いてみて良い方にしようと思うからです。

2022/05/08

ALTEC 817 エンクロージャー

ALTEC 817 エンクロージャーにTAD LT-1601Bを入れました。これが最終形態になると思います。この上を行くとしたらJBL4550ぐらいしかありませんが

4550はこのシステムより一回り大きくて一人では手に負えないと思われます。ウーハー・スコーカー・ツイーターの振動板がほぼ同一線上になるので

音の再現性では理想的な状態になると思います。セッテングして短時間聞いただけなので視聴結果は何とも言えませんが、ネットワークのレベル調整が楽に

行えるようになった気がします。なお、バスレフでウーハー2発にしては箱の容量が小さいので重低音は出ていないような気がします。この点は改良の

余地がある気がします。この箱はMDFではなくて合板です合板の種類はわかりませんが米松ではないかと思われます。勿論新品ではなくオークションで

入手しました。調べてみたところ定価で約150,000円位したようです。オークションでは1セット送料込みで同額ぐらいで落札出来ました物が物だけに入札相手が

あまりいませんでした。普通の家には置けるような代物では無いためでしょうか。

アルテックはあまり詳しくはないのですが。この箱もMDFが有ったように思います。落札する前に画像で確認したところ合板であること

が分かっていたので思い切って入手することにしました。

なお、中央寄りの箱は今まで使っていたオンケンタイプのマルチダクトエンクロージャーですが、すでにTAD LT-1601B

を2個入手しているのでこれに入れて片チャンネルウーハー3連発にする予定です。これにより重低域の改善を狙います。

パッシブ6dBオクターブデバイデングネットワークによるマルチアンプ駆動で、画像に写っているいるとおり金田式で統一しています。

低音用は2SK2554完全対象アンプ・中域は遥か30年以上前に入手した初期のA級30W2SA649・2SD218アンプ・高域は2SK135完全対象アンプでそれぞれドライブしています。

JBL LE15A リコーン

2022/12/11

低音用スピーカーを変更しました。上記のTAD LT-16012本はALTEC 817 エンクロージャー残りの1本はオンケンタイプのマルチダクトエンクロージャー入れて

更にその上にJBLLE15Aを載せました。最初は4本パラ接続していましたが、低音駆動用のアンプが音量を上げないうちから保護回路が働いてしまいました。

そこでALTEC 817 エンクロージャーの2本は従来どうりの金田式2SK2554完全対象アンプで駆動し残り2本は有り合わせのオンキョウのアンプで駆動するようにしました。

JBL LE15A リコーン

しています。長いこと長屋にしまっていたところネズミにコーン祇を食われて穴が開いてしまいました。

国内で張り替え用のコーン祇を売っているところ有ったので購入して張り替えました。幸いボイスコイルは無事だったのでコイルまで変えることにはなりませんでした。張替は慎重に

行いましたが音を出してみると左側がびりついてしまいました音量を上げる事ができませんでしたエンクロージャーから外して音を出しながら調べてみたところ接着が不十分であることが

分かりました、接着剤は残っていたので追加で接着し事なきを得ました。分からなければどうしたものかオークションで処分する事になっていたかもしれません。

低音用にインピーダンス整合用タンゴのトランスは今は使っていませんこれを使って駆動すると4本パラ接続で1Ω以下になってしまい低音用アンプの保護回路が働いてしまうことが

あるため使用をやめてしまいました。

2023/02/21

配置を変更しました。今までの配置だと中央寄りのユニットがALTEC 817 エンクロージャーのホーン開口部の位置になっていましたが、配置の変更により低音ユニットの振動面が

ほぼ同じ位置に来るように変更しました。部屋の大きさは6畳+10畳の16畳になり、これに伴いリスニング位置が今迄の倍ぐらいとれるようになりより聞きやすい感じになりました。

2023/10/16

TADのシステムを一部変更しました。金田式もどき

SiC-MOS-FETパワーIVCCREE−CMF10120D

を電圧伝送に変更して中央寄りのウーハー2発を駆動するようにしました。

ALTEC 817だけでは低音が不足気味だったのでこのアンプを使うことにしました。仮接続していたオンキョーのプリメインアンプは壊れてしまったための変更です。

この時LE15Aのボイスコイルも道ずれにしてしまい片方が0Ωになってしまいおシャカにしたかと思いコーン紙のキットを購入しましたが、1週間ほど放置していたら復活

していましたので、コーンキットは使用せずに済みました。

チャンネルデバイダーの上に載っているのはラインアンプですが、上記SiC-MOS-FETパワーIVCCREE−CMF10120Dアンプのゲインを調整するために設けたものです。

理想的にはメインアンプのゲインを調整できるようにすればこのようなこともしなくて済みますがそれは次回ということにします。