金田式レコードプレーヤー

technics SP10MK1

2008/03/31

初代 Technics SP10

初代SP-10を手に入れることができました。1971年発表(82000円)ですから30年以上の年月が経っています。

入手価格は定価の半値以下でした。SP10はMK1・MK2いずれでも外観の状態が良くないものが多く、オークションで

もあまり高くならないようです。それでも他のDDモーター比較すればいい値段かもしれません。 Technics SP10 analog player system

入手したのは2007年の春先です。すでにMK2用は製作済みでこれを含めればプレーヤーが我が家に3台あります。CDが主流の今は

1台あれば十分ですが、

何ゆえに今回思いついたのかと申しますと、いろいろな情報を総合すると初代のSP-10が一番音が良いとのことで、

いずれは作成しようと考え入手して死蔵していたというわけです。したがって、MK2同様に屋根裏部屋行きでいたが、デジタル部分はほとんど部品が

揃っていたこともあり,後はドライブアンプの部品を調達して作らなければなりませんが、これもSL1200用の最近の記事では

PowerOPAMPを使った回路も発表されていて、ハードルも高くないのでドライブアンプにICを使った簡易型で作って

みようと思いつきました。

SP10-Motor

モーターについては何もいうことはありません。Kontonn氏のサイトのモーター鑑定団を参照すれば詳しいことを知ることができます。

このモーター以前使っていた方は大切に使っていたようでオイルも切らせた形跡はないようです。内部をはぐって見ましたがさすがに

松下が誇りを持って作っていたようで、これこそモーターと言わんばかりの見本のような趣があります。それに比較すればMK2は

見劣りすると言わざるをえません。 Platter

このプラッターを手に取るとずっしりと重さ(2.8kg)を感じます。中堅メーカーでこのような作りを良く見かけますが、当時産業界は

オーディオにも力を入れていたようで、今から考えると大企業の松下が作ったとは驚きです。素材は質量の軽いアルミ製ですが肉厚が相当あるため

この重さです。真ん中に少々大きめの穴が開いていますがEP用のアダプターと丁度同じ大きさです。したがってEPアダプター

を使えばMK2などほかのモーターにも乗せかえることができそうです。MK2のシステムはモーターボードを作るときにモーター取り付け用に

10mmほど座繰りが必要ですが座繰らなくてもMK1のプラッタを乗せれば見た目は良くなるかもしれません。そのためにMK1を

探すのも?ですが。 ストロボ

金田式に改造するときに一番肝心なのがこのストロボです。傷が入っていれば致命的です幸い私が入手したものはきれいな状態でした。どのパターンも

きれいな状態なのでドットの数が一番多い一番外側を使うことに決めました。 デジタル制御基板

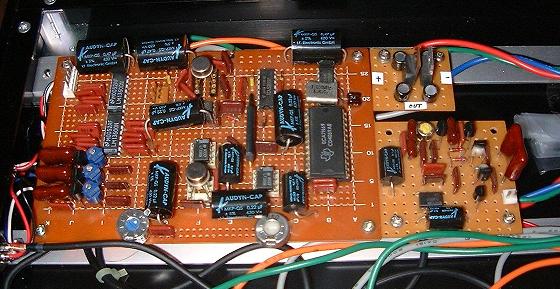

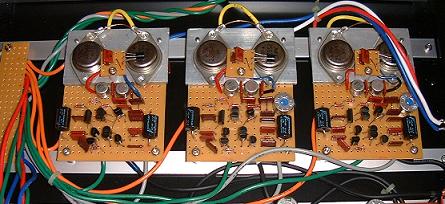

デジタル制御基板とドライブアンプの基板です。デジタル回路の主要パーツ類はMK2用を作ったときに余分に購入していたため手元に全てありました。

したがって、回路は最近のSL−1200などのものではなく旧別冊などの古い回路で作りました。今回追加購入したものはニッコームとコンデンサー

くらいです。なお、最近では使われていない5081等の主要部品もまだ入手することが可能なようです。コンデンサーの小容量はデップマイカを

そのほか容量の大きな物はオーディニーCAPを使いましたお財布との兼ね合いで仕方ないところです。

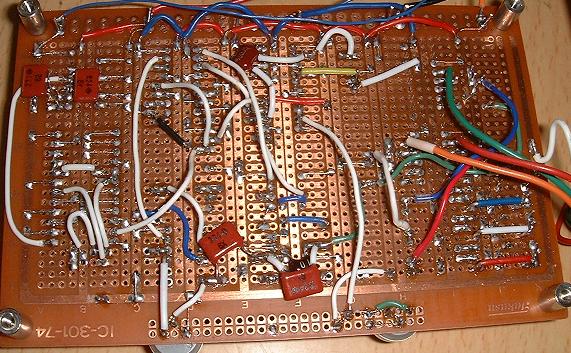

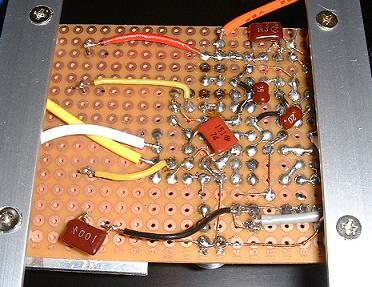

デジタル制御基板の裏

今回LF398のサンプルホールドICはDIPを使いました。従って若干配線のパターンを変更していますので参考までに裏側配線状態を載せておきます。

がとても見にくいですね。 フォトインタラプタ(SG2BC)

今回一番心配していたのはこのフォトインタラプタで、SP-10のプラッターのストロボの中には赤外線タイプのインタラプタは使えない物があるらしいのですが、

私が入手した物は、その赤外線タイプのコウデンシ製(SG2BC)です。これで正常に回らなければと思いオムロンの可視光タイプの(EE-SY169B)もインターネットで

オンライン注文して準備をしていました。なお、オムロンは型が大きく四角いので取り付けるには工夫が必要です。他にもOPTRANSに可視光タイプ(RS666)が

あるようです。 発振基板

この発振回路はプレーヤーの記事が最初に出たときから変わっていません。OPAMPは若干変更になっていますが基本的には同一の回路です。

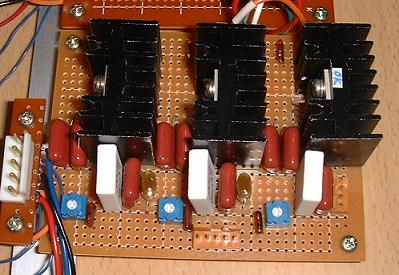

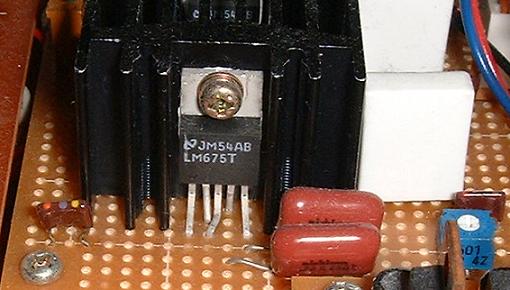

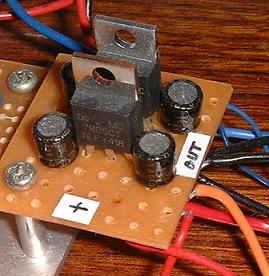

ドライブアンプ

今回LM675Tを使ってみました。一番の決め手は価格が安かったからです。もし失敗しても損害を最小限に抑えられます。なお、今でもサトー

電気で入手可能なようです。ご覧のようにドライブアンプ3回路が1枚の基板に乗るのでコンパクトに作ることができます。 ドライブアンプ

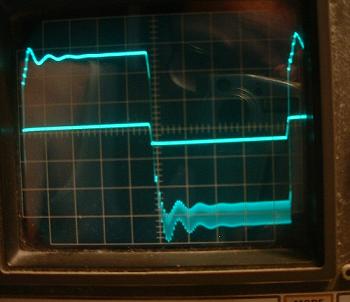

回路は普通の非反転アンプですが、使い方に若干のテクニックが必要です。最初マニュアルにあった標準的な回路で組んでみましたが、

局部発振して旨くいきませんでいた。位相補償のコンデンサーを追い込んで回路図のとおりとしました。オシロがあったので調整できましたが、

テスターだけでは到底無理です。配線の引き回しによって発振の仕方も変わってくるのでオシロを持っていない方にはお奨めできないと思われます。

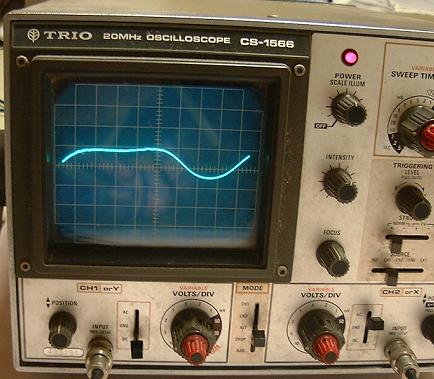

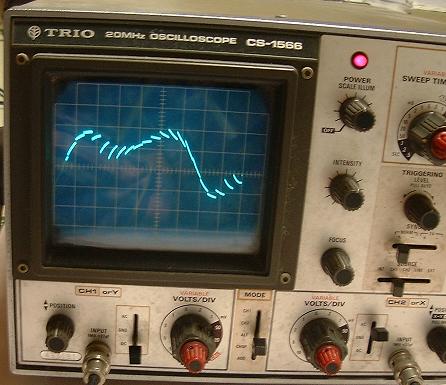

ドライブアンプ調整中の波形

左が調整前のマニュアルに乗っていた回路どおりに作り方形波(1kHz)を入力したときの波形です。ご覧のように方形波の下側波形で局部発振

しているように見受けられます。 +-5Vレギュレーター

電源は#179に乗っていた標準的な7805と7905による3端子レギュレーターを使った回路で代わり映えしません。

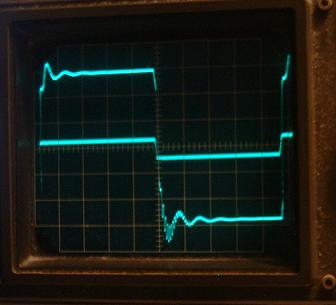

moterドライブ波形

左側が負荷を掛けない状態のドライブアンプ出力波形ですピークで+−2.7V位になります。よく知られているとおり正弦波には程遠い非対称の

フタコブラクダの背中のような感じになっています。右側はプラッターを手で押さえて負荷を掛けたときの波形です。制御が掛かったときには

このようにギザギザの波形になります。ピーク電圧は電源電圧付近まで上昇します。

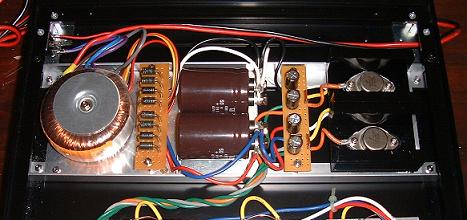

ケースに収める

モーターが回るのが確認できたので、ケースに収めてしまうことにしますが、その前にデスクリートドライブアンプに使うTrなど

はほぼ揃っていることから作り変えることにしました。 AC電源ユニット

電源は最初からAC100Vが使えるように#179の回路を内蔵することにしました。がプレーヤーシステムはノイズに弱い

と昔から言われている?ので、あらかじめバッラクで電源を組んでモータが回ることを確認しています。問題ありませんでした。 ドライブアンプに使ったTr

ドライブアンプに使ったPowerTrはいにしえのD218・A649でしかも裏にBEの刻印がある最初期と思われるものを投入しました。

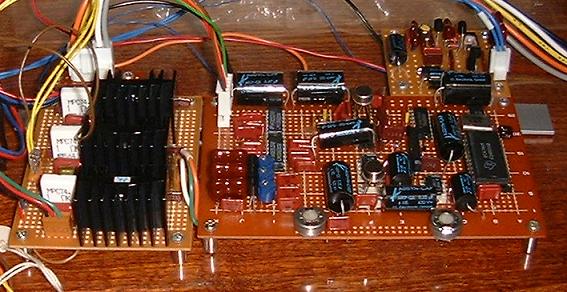

もうこれ以上はないといえる選択です。出てくる音が楽しみです。 ドライブアンプ基板

ドライブアンプはいつものとおりアルミの板材を使ったヒートシンクを付けたものを作りました。もちろんハダカのままでもまったく

問題ないと思います。気持ちの問題だけです。 制御基板

ICはソケットを使って差し替えできるようにしています。LF398にDIPを使ったのでCANタイプに変更できるようにとの想いからです。

一時期制御回路に使うICが入手不能の状態でしたが2008現在入手可能になっています。45RPM用のVRは搭載していませんが後から追加可能です。基板裏は

後から変更可能なように裏蓋をはぐればアクセス可能になるように直接シャーシに付けない形になっています。この方がトラブルが

あったときに便利です。

モーターとの接続

モータ本体との接続はMK2のときと同様に3個のコネクターで接続しました。左側が3Pでモーター駆動用、真ん中が6Pで位置検出回

路用・右側は3PでFG回路用です。コネクターをはずして調整すればそれぞれ別々に調べることができるので調整時にはこの方が便利です。

さて、モーターは何の問題もなくスムーズに回っていますが、まだ音は出ません。このシステムで一番ハードルの高いボードの手配をして

いないからですが、何時になりますことやら・・・・・・・

状態は普段から使われていたものと思われ、見た目は光線の加減か綺麗に見えますが、シャーシのアルミの部分は錆がき

ていますしSWの文字は消えています。

初代のSP-10はいずれもこのような状態になっているのが多いので仕方ありません。ただ、モーター本体は回転も正常で

異常なく改造に持って来いです。ボードも一緒に付いてきましたが使うつもりがないのでそれは廃棄してしまいました。

SP10初代はプラッターのストロボを使うためどうしてもボードが必要になります。プレーヤーを作るとなると一番厄介なのが

このボード作りです。それなりに道具がないと気に入ったものができません。普段目に付くところなので一番こだわりたいところですが、

今回はモーターが回るのを確認するためにパイン集成材を1枚使って簡易ボードを作成しました。

なお、ストロボは赤外線インタラプターの使えないものが存在するらしいので、早いとこストロボの状態だけでも確認

しておきたかったこともあります。

ところでMK2はダンプ用のゴムシートを裏側に張って重くしています初代には張ってありません。MK2は裏側のゴムシートをはがすと

普通のプレーヤとそれほど変わらない重さになり貧相です。MK2になって一番変わったところではないでしょうか。

ダイナミックバランスをとるために空けた穴が2個あります。レコードを回すためであり高速で回るのではないのでそこまで

気を使う必要はないと私的には思いますが、ダイレクトドライブを世に問うために出したのか松下の力の入れようが分かろうというものです。

また、45RPMのレコードも2〜3枚しかもっておらずまったく必要がないので45回転用の回路も省略しました。がいつ気が変わるか分からない

ので4059用の配線は後からでも変更できるようオリジナルどおりに作っています。

取り付けはハヤトの基板に約4φの丸い穴を開けインタラプタを差込みます。また若干の部品は基板の裏に配線します。この基板には電源の+5V・−5V

およびFG信号線の3本を配線する事になります。基板の取り付けはボードを基板の厚さ約2mmほど掘り込む必要がありますがトリマーを持っているので

簡単に加工ができました。基板はストロボの位置に合わせて両面テープで仮に接着しておきます。その後調整のときLM319の出力側にオシロを繋いで

波形を観測し微調整します。基板の完成前であれば+−5Vを作りインタラプタの回路に繋ぎ直接波形を見ることで調整できます。

このICを使ったドライブアンプはSP10プレーヤーの製作をネット上で「とおる」さんも公開されています。

右側が試行錯誤の結果追い込んだときの波形です。なお、最初負荷は10Ω準抵抗を接続して調整したときはもっと少ない補償量でもうまくい

きましたが、モータを接続すると発振が継続していたため上記のような定数に落ち着きました。

ケースはタカチOS49−32−43を使いました。このケースだと電源を入れても余裕があります。なお、高さが49mmと

低いためパーツの取り付けには若干気を使います。Rコアトランスは物によっては入らないかもしれません。

シャーシの裏側から基板にアクセスできるようにアルミのアングルを渡しそれに基板を固定するようにしています。このように

しておくと、楽に調整できるのでお奨めです。

トランスは手元にあったRSコンポーネントが扱っているトロイダル巻き線のものを使いました。AC100V側が錫メッキより線で

若干気になりますが丁度このケースに収まることもあり使ってみました。トランスの2次電圧が

12V仕様のため2次側の整流後のDC電圧は約17V と低くなりました。LM338の出力は製作例では15Vですが12Vになるように

調整しています。この電圧配分でLM338はまったく熱くならないのでケースの中に入れても問題有りません。なお、試してはいませんがLM317

などでも行けそうな気がします。新たに作るときは2次電圧が若干高めに出るものを選択した方がよさそうです。このトランスの電流容量は1A

以上あるので強力です。

最近では完対Powerアンプの出力段にPNP−Trを使う回路が発表されているのでPowerアンプにいにしえの銘Trを使

うことも考えられます。しかし、ほとんど入手不可能なA649はコンプリが必要なこのような回路で大事に使ってやるのが、私的にはベスト

だと考えます。

Trの構成はMK2と若干変更しました。初段からK30A/C1399/A798/A872/1399/A606/C959/A649/D218の構成としました。手元にあるドライバーの

C959が枯渇したことからCANTrの使用を最低限としました。C959がデスコンになっていなければMK2用の回路と同じにしたかもしれません。

なお、ドライバーTrにNECを使う場合220PFをコレクタ・ベース間に挿入するようになっていますが必要ありませんでした。基板裏のPowerTrのエミッターに

ついている進の抵抗はアイドリング調整用で調整後に外します。中ほどに見える抵抗はインバーテッドダーリントンに利得を持たせるための抵抗

です。この部分はデスクリートアンプの最新回路としました。なるべくパーツを基板の表に出すように工夫したので裏側はスマートに

仕上げることができました。