津山市院庄付近の神社(作楽サクラ神社)

地図

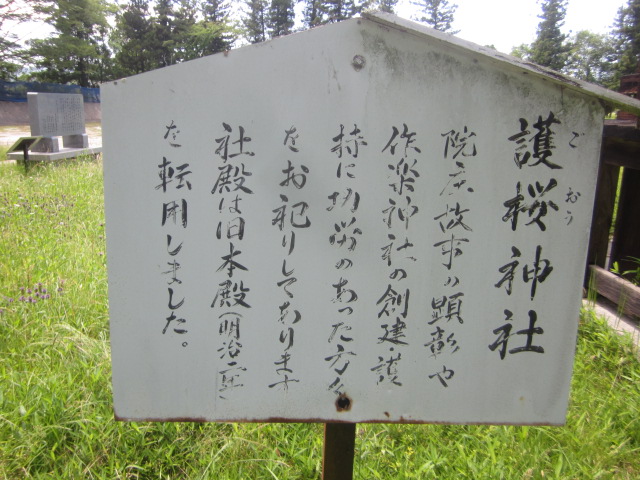

由緒

1331年(元弘元年)に鎌倉幕府の打倒に失敗し囚われの身となった後醍醐天皇は光厳天皇への譲位を強制された後、

翌年3月になって京から隠岐へ配流されたが(元弘の乱)、その途上、美作国院庄の守護館に宿泊した。一方、

備前国の土豪児島高徳は手勢を率いて、護送の途中で先帝(後醍醐天皇)を解放しようと企てたが、好機を見

いだせないまま院庄まで追跡してきていた。厳重な警護をかいくぐり守護館の庭に単身潜入した児島高徳は、

桜の木の幹を削って白くなった所に、次のような十字詩を刻んだ(「白桜十字詩」と呼ばれる)。

天莫空勾践 時非無范蠡【書き下し文】天、勾践を空(むな)しうすること莫(なか)れ。時に范蠡無きにしも非ず。

【大意】天は、呉との戦いに敗北し捕らわれた越王・勾践を見捨てなかったように、先帝を見捨てることもありません。

勾践に范蠡という忠臣がいたように、先帝を助け出す忠臣が必ず現れましょう。

江戸時代になって津山藩家老、長尾勝明は児島高徳の忠義心を讃え、1688年(貞享5年)、その桜の樹があったと伝わる

場所に、高徳顕彰碑を建てた(現存、外部リンク参照)。

そして、津山藩主松平慶倫は、1868年(明治元年)に政府から神社創設の許可を得て、翌1869年(明治2年)

11月27日に社殿が完成し、作楽神社の創建となった。1877年(明治10年)、県社となり、1903年(明治36年)、

従三位の神階を贈られた。

歴史

児島高徳を主人公にした史劇を公演していた俳優川上音二郎は、1907年(明治40年)に新たな拝殿を寄進した。

この建物は、後に神楽殿に転用された。

1922年(大正11年)3月8日、敷地全体(30,189平方メートル)が、「院庄館跡(児島高徳伝説地)」

として国の史跡に指定された。1973年(昭和48年)11月から1974年(昭和49年)3月までと1980年

(昭和55年)11月から1981年(昭和56年)1月までの2度にわたり、津山市教育委員会によって発掘調査が行われた。

達筆であった後醍醐天皇と児島高徳にあやかり、1981年(昭和56年)以降、毎年1月中旬(2007年は1月14日)に、

古筆感謝祭(筆まつり)が行われている。

1331年(元弘元年)に鎌倉幕府の打倒に失敗し囚われの身となった後醍醐天皇は光厳天皇への譲位を強制された後、

翌年3月になって京から隠岐へ配流されたが(元弘の乱)、その途上、美作国院庄の守護館に宿泊した。一方、

備前国の土豪児島高徳は手勢を率いて、護送の途中で先帝(後醍醐天皇)を解放しようと企てたが、好機を見いだせ

ないまま院庄まで追跡してきていた。厳重な警護をかいくぐり守護館の庭に単身潜入した児島高徳は、桜の木の幹を

削って白くなった所に、次のような十字詩を刻んだ(「白桜十字詩」と呼ばれる)。

天莫空勾践 時非無范蠡【書き下し文】天、勾践を空(むな)しうすること莫(なか)れ。時に范蠡無きにしも非ず。

【大意】天は、呉との戦いに敗北し捕らわれた越王・勾践を見捨てなかったように、先帝を見捨てることもありません。

勾践に范蠡という忠臣がいたように、先帝を助け出す忠臣が必ず現れましょう。

江戸時代になって津山藩家老、長尾勝明は児島高徳の忠義心を讃え、1688年(貞享5年)、その桜の樹があったと伝わる

場所に、高徳顕彰碑を建てた。

そして、津山藩主松平慶倫は、1868年(明治元年)に政府から神社創設の許可を得て、翌1869年(明治2年)

11月27日に社殿が完成し、作楽神社の創建となった。1877年(明治10年)、県社となり、1903年(明治36年)、

従三位の神階を贈られた。

歴史

児島高徳を主人公にした史劇を公演していた俳優川上音二郎は、1907年(明治40年)に新たな拝殿を寄進した。

この建物は、後に神楽殿に転用された。

1922年(大正11年)3月8日、敷地全体(30,189平方メートル)が、「院庄館跡(児島高徳伝説地)」として国の

史跡に指定された。1973年(昭和48年)11月から1974年(昭和49年)3月までと1980年(昭和55年)11月から1981年

(昭和56年)1月までの2度にわたり、津山市教育委員会によって発掘調査が行われた。

達筆であった後醍醐天皇と児島高徳にあやかり、1981年(昭和56年)以降、毎年1月中旬(2007年は1月14日)に、

古筆感謝祭(筆まつり)が行われている。

1331年(元弘元年)に鎌倉幕府の打倒に失敗し囚われの身となった後醍醐天皇は光厳天皇への譲位を強制された後、

翌年3月になって京から隠岐へ配流されたが(元弘の乱)、その途上、美作国院庄の守護館に宿泊した。一方、

備前国の土豪児島高徳は手勢を率いて、護送の途中で先帝(後醍醐天皇)を解放しようと企てたが、好機を見いだせない

まま院庄まで追跡してきていた。厳重な警護をかいくぐり守護館の庭に単身潜入した児島高徳は、桜の木の幹を削って白

くなった所に、次のような十字詩を刻んだ(「白桜十字詩」と呼ばれる)。

天莫空勾践 時非無范蠡【書き下し文】天、勾践を空(むな)しうすること莫(なか)れ。時に范蠡無きにしも非ず。

【大意】天は、呉との戦いに敗北し捕らわれた越王・勾践を見捨てなかったように、先帝を見捨てることもありません。

勾践に范蠡という忠臣がいたように、先帝を助け出す忠臣が必ず現れましょう。

江戸時代になって津山藩家老、長尾勝明は児島高徳の忠義心を讃え、1688年(貞享5年)、その桜の樹があったと伝わる場所に、

高徳顕彰碑を建てた。

そして、津山藩主松平慶倫は、1868年(明治元年)に政府から神社創設の許可を得て、翌1869年(明治2年)11月27日に

社殿が完成し、作楽神社の創建となった。1877年(明治10年)、県社となり、1903年(明治36年)、従三位の神階を贈られた。

歴史

児島高徳を主人公にした史劇を公演していた俳優川上音二郎は、1907年(明治40年)に新たな拝殿を寄進した。この建物は、

後に神楽殿に転用された。

1922年(大正11年)3月8日、敷地全体(30,189平方メートル)が、「院庄館跡(児島高徳伝説地)」として国の史跡に指定された。

1973年(昭和48年)11月から1974年(昭和49年)3月までと1980年(昭和55年)11月から1981年(昭和56年)1月までの2度にわたり、

津山市教育委員会によって発掘調査が行われた。

達筆であった後醍醐天皇と児島高徳にあやかり、1981年(昭和56年)以降、毎年1月中旬(2007年は1月14日)に、古筆感謝祭

(筆まつり)が行われている。