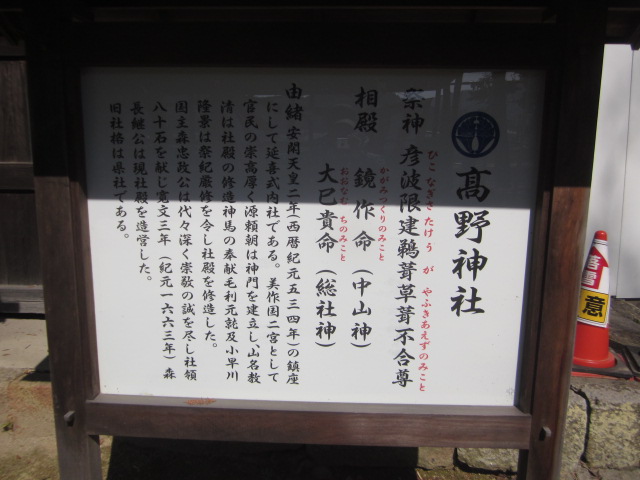

津山市院庄付近の神社(高野神社)

地図

平安時代中期の『延喜式神名帳』には式内社として「美作国苫東郡 高野神社」の記載があり、

当社をそれにあてる説がある。当社は遅くとも平安時代後期から美作国二宮として栄えていたとされ、

当社を比定する説は多い[4]。ただし当社の鎮座地は苫西郡であるため、苫東郡に鎮座する高野神社

(津山市高野本郷)をあてる説もあり、両方が論社とされ結論には至っていない。なお『延喜式神名帳』

国史大系本には「カウヤ」と仮名が振られているほか、『宇治拾遺物語』には当社に関して「かうや」

と仮名で記されており、社名は一時期音読されていたことがわかる。

鎌倉時代以降は武家からの崇敬も篤く、源頼朝・山名時春・毛利元就・小早川隆景等が社殿造営や寄進

を行なったと伝える[2]。江戸時代には津山藩主・森氏により現在の社殿が修造されたほか、のちの藩主

となった松平氏からも崇敬された。

明治維新後、近代社格制度において県社に列した。