|

7/17//2001 材料技法 記事

霧中アトリエ@ 森山知己のホームページ|■語句・項目検索|�

和紙について

■ 日本画の基底材として「和紙」は大変重要なものです。日本で改良され洗練されたそれは、デジタルな?今日、また違った意味をも教えてくれそうです。

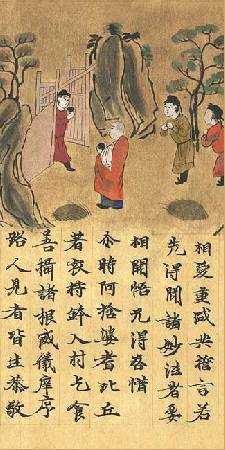

■ 絵因果経模写 |

| ■ 左画像は、「絵因果経」の模写の一部(画学生時代の課題でした)を直接スキャンしたものです。物語絵巻として日本最古と呼ばれているそうですが、絵巻として、何らかの情報(歴史、縁起)を伝えています。文字だけの情報に「絵」が加わることによって、その情報自体に具体性、真実味、臨場感を与えたことは言うまでもないでしょう。

絵画の持つ情報伝達媒介(メディア)としての意味は、別の項に譲りますが、この気の遠くなるほど古いモノが現在まで大切にされ残っている事、その基底材としての紙のあり方は、注目する必要がありそうです。

現在の公募展などをみて、使われる紙についての選択が狭まっていると思うのは私だけでしょうか?現在、日本画展と呼ばれるモノの多くは、「雲肌麻紙」が多く使われているようです。また実際、画材屋さんに聞いても消費が多い紙の代表ともなっているようです。

美術学校等での学習、またカルチャーセンターなどに於けるそれも、指導者が現在の公募展を基準として教えている場合、<大作>用の頑丈な紙としての「雲肌麻紙」が一般化しているのでしょう。

しかし、日本画を描く紙として、本当はもっと多様な素材があるのです。注目すべきは、「描く絵の大きさ、用途と素材」についてです。

公募展の主要な発表会場である東京都美術館は、20数年前に改修され、近代的なものに変わりました。高い天井、大きな壁面、ニュートラルな内装。

改修前に発表されていた「作品の大きさ」の多様性は、次第に均一化し、一様に大きくなり、現在に至っています。まるで、美術館発表のためだけの大きさ、存在であるかのように・・・・

確かに大きな絵もあってよいですし、悪くは無いでしょう。大きな絵を描きたい欲求を否定はしません。大きな絵が絵描きの力量を計る一つの基準というのもわからないわけではありません。しかし、本当に自由ならもっと異なる場があってよいですね。

水墨画、南画、墨彩画、、、確かに紙の選択、使用はほかにもあります。

何故、最初に絵巻を紹介したのか?絵巻、掛け軸を作るときには、「雲肌麻紙」では厚すぎるのです。壁面を作るようなそれは、描き方も含めてますます、「壁」となっているようです。

そのほかにも、それまでの日本の美意識、絵と生活の関係において多様なあり方、表現の形があったはずですね。

近代、西洋絵画が日本に入ってくるにつれて。西洋画のといっても多くは、印象派以降ですが、画面の上に盛り上がった絵の具の量を競うようなやり方?描き方と対抗しよう?とした結果かもわかりません。

しかし、、、今日、昭和初期などにそのように描かれた日本画と一般的に呼ばれているものが、割れたり、剥落したり、ひどい場合は、紙自体が裂けたり・・・皆さんご存じの?高名な絵描きさんの作品でさえ、多くが修復に回っている現実があります。たった4〜50年程度で・・・・・もっとひどいのは?発表したその時から?割れているモノもありますね。

これも自分の表現!と言ってしまえば、、、それまでですが。

|

■ 料紙 |

| ■ 日本には、多様な紙素材が今もあります。楮、三椏、原料は様々、また配合によって質を変えます。鳥の子、ガンピ、白麻紙、赤麻紙、画せん紙、まにあい和紙、薄美濃、それぞれの地域、その土地特有の紙があるといっても良いでしょう。

この岡山に住むようになって、金箔の間に挟む箔合紙がこの岡山で作られている事を知りました。早速、求めてみたのですが、さわってみてのそれは、私の知っているそれとは異なっていました。

別に驚くにはあたいません。昔、<紙は加工されて初めて紙と呼ばれるものになったのです。>

この加工の技術、また利用する上での技術、価値観が、実は、日本美術のあり方とも関わっているのです。このことは、また別の機会に。 |

■

Copyright (C) 2001 tomoki All Rights Reserved.

このホームページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。< kibicity-記事発信支援システム>

|