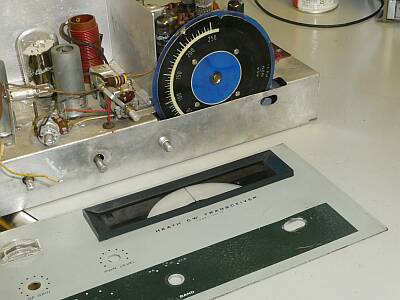

この写真では分かりづらいですが、淡いブルーバックで落ち着いた雰囲気のメインダイヤルです |

Heath-Kitより、USノービスクラス向けのトランシーバーが登場しました

1967年頃より発売され、10年くらい続いていたと思います

3.5/7/21MHz帯に対応 モードはもちろんCWのみ、入力は最大90W

50〜90W入力まで、フロントパネルに配されたVRで可変できるようになっています

プレート電流計のスケールに150mAの赤マークがついていますので、ノービスクラスの人は、ここまでの範囲で使用しなさいということかと(500Vx150mA ノービスは入力75Wまで)

送信は、3ステージ 終段は、6GE5というTV水平出力管

受信は、高1中1のコリンズタイプのダブルスーパーヘテロダイン方式

1stIF:5MHz台で、バンドパスフィルタを内蔵

2ndIF:3395KHzは、2クリスタルによるIFフィルタが採用されています

2ndOSC(VFO)は、1.9〜2.15MHzの250KHz幅を発振

受信TOPのANTコイルは、終段のπマッチと兼用で(ANT切替リレーは無い)、キー操作によるバイアスの切り替えにより、送受の切り替えは、いわゆるフルブレークインです

ネオン管による簡易な発振回路ですが、サイド・トーンも用意されています

送信用にVFOの内臓はなく、クリスタルのみですが、VFOは外部にて対応、純正ではHG-10、HG-10B(本ページ最後にご紹介)の用意があります

本機ですが、基本はちゃんと押さえてあり、十分実践に耐える能力があると思います

350W x 292D x 165H(mm) 重量 約9Kg

AC電源を内蔵 使用真空管数 9球 |

|

リアパネルは、下段写真の通り極めてシンプルです

左からスピーカー端子、ヘッドフォン端子 VFO接続コネクタ、アース端子、キー端子、アンテナ端子、電源コード、VFO入力端子です |

|

余談

アメリカン・ノービスクラス(HF CW と、VHF CW&Phone 入力75Wまで)

HF帯は、80・40・15mの3バンド

CWに限定で、運用可能な周波数範囲も制限され

3.700〜3.750MHz

7.150〜7.200MHz

21.100〜21.250MHz

となっていました

USでは、ライセンスによって運用周波数(バンド内)の制限があるのが普通です |

|

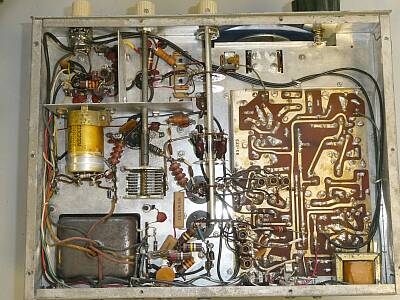

シャーシ上面

受信部は、プリント基板1枚

送信は3ステージで、フロントパネル側に配置

その後ろが電源部となっています |

|

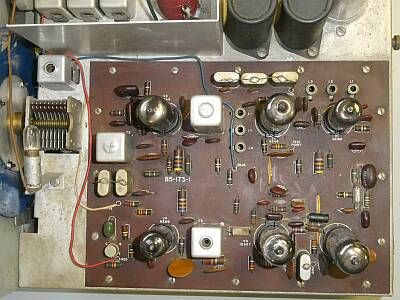

受信部はプリント基板1枚に納められています

左端はVFO−VC

1900〜2150KHz間、250KHzをカバーします

クリスタル

基板上に見える3つはバンド切替用

左端の2個は、IFフィルタ用(帯域幅500Hz)

右下の1個は、BFO用

2ndIFは、3395KHzです |

|

送信部のアップ

メーター切り替えは、終段プレート電流とRF出力表示の2種で、受信S表示はありません(メータは、シールドしてあります)

終段は、6GE6というTV水平出力管

12Pマグノーマルソケットにプレートが出ています(トッププレートではない)

πマッチの調整VCはありません、固定コンデンサをバンドSWで切り替えるのみです

クリスタルソケットは、FT243とHC6/Uの2つが並列で用意されています

|

|

シャース底面

組立キットとしては、ちょうど良い加減の作業量では無いかと思われます |

|

パネル変形

VFOツマミ(メインダイヤルツマミ)を強打したようで(多分、落下事故))、VFOのフリクションドライブが正常に駆動できず、またダイヤル板も回転途中で引っかかったりします(回ったり回らなかったりする)

プラスチックハンマを使って素人板金です |

|

パネルのみならずシャーシも変形が見られます

ダイヤル板の留めビスが当たる、あるいはダイヤル板そのものがバンドSWに当たるような状態

フリクションドライブシャフトも曲がっています

出来る範囲で修正し、再組立てを行いました

メインつまみが同心円では回らないのですが、実用上問題ないように修正出来ました |

| |

|

|

今回の手当のメインは、受信VFOダイヤル機構

正常に回らない=正常に受信できない、です

素人板金+で、実用上問題の無いように対処できました

電気的性能について

CWトランシーバとして必要かつ十分な機能が持たせてあり、キットを組み立てる楽しさ、そのうえでの運用の楽しさが得られる優れものだと思います

今の日本では、このような無線機の使用免許が容易に受けられなくなった現実があります

無線技術の発展には、逆行の動きと思ってしまうところです・・・

さて、最後に計測した結果について(AC115Vにて)

必要な接点クリーニング、トラッキング調整などを行った後の結果です

受信は、ゲインの差/音量の差がありますが、感度としては3バンドとも 0.5μVの信号ON−OFFによるS/N比は10db以上取れています(規格は1μVにおいて、S/N10db以上)

周波数安定度も、まずまず良好です

IF増幅1段のせいもあるのでしょう、セットノイズ(残留ノイズ)レベルは極めて低いです

送信出力においては、手元の7MHz台のクリスタルを使用して(従って、3.5MHz帯は未計測)

7MHz帯 40W弱

21MHz帯 30W弱

が、現状のままでの最大出力でした

出力πマッチの調整VCはないので、ドライブ調整(RF調整)ツマミで最大出力点を得るだけと、操作は極めて単純です

アンテナは、そこそこのマッチングの取れたものの用意が必須ということにも繋がります

ネオン管によるサイド・トーンは、ピーではなくブーに近い低い音色ですが、送受切替に関してはフルブレークインで快適です

この場合、採用するとリリース時間が問題になる受信時のAGCは不採用、手動のRFゲイン調整で対応です |

|

Heath-Kit HG-10B

|

HG-10B

3.5MHz帯〜144MHz帯の送信機に対応

| 3.5MHz帯 x1 |

3.500〜4.000MHz |

| 7MHz帯〜28MHz帯 x1〜x4 |

7.000〜7.425MHz |

| 50MHz帯 x6 |

8.333〜9.000MHz |

| 144MHz帯 x18 |

8.000〜8.222MHz |

4バンド(7バンド)に切り替えて対応できる、とても器用?なVFOです

関係して、ダイヤル表示もユニークです

|

|

|

|

|

ダイヤル表示機構です

バンドSWに連動して、表示ダイヤルが回転するようになっています

当時、糸掛け機構が、一つの技術でした |

|

シャーシ上面

真空管は、定電圧放電管を含めて2本のみ

発振・バッファは、五極三極の複合管一本で

機構的にしっかりしています |

|

シャーシ底面

ダイヤルは、ギア機構によりVCを駆動します

おおよそ13回転でフルスケールです

3.5/7/8MHz帯の発振コイル3個が見えます

良い(高周波的に)部品が採用されています

|

|

リアパネルです

送信機接続(電源給電)用GTプラグ付きケーブル、VFO出力(RCA-J)、そしてCW-KEY入力ジャックです

HG-10という製品が出ていたようですが、10Bとの違いはよく分かりません、一見同じように見えます |

|

|

| HW−16 トランシーバと、VFO HG−10Bを並べてみました |

|