金田式真空管DCプリアンプ

202/02 NO.166

2002/02/24

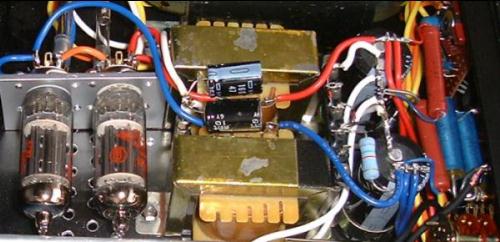

電源回路とフラットアンプをひとつのケースに入れる構成としました、電源のケースにアンプを入れても たぶん信号電圧が高いところなので、大丈夫だとふんで作ることにしました。もし失敗してもこのケースは フロントのパネルを替えれば使えそうなので、ハムが多いようだったらまた作り直せばよいし、追々にMC ヘッドアンプは必要になったとき別ケースにして後付けしようと考えています。

そういえば、どこかでハムが出て試行錯誤しているのを、読んだ記憶があるなあー、ちょっと不安。

左側のトランスはテクニカルサンヨーのTS-190です。たくさんリード線が出ており、中央の部分が盛り 上がっています。ほんの数ミリですがこのケースには大きすぎました。

このトランスはプリアンプにしては容量がちょっと大ですよね。シャーシに組み込んでみると普通に作った プリアンプに比べかなり重いように感じます。真空管のプリを他に作ったことがないので想像ですが。(~_~;)

電流容量が200mAですから6L6シングルぐらいのパワーアンプが組めてしまいそうです。こんな物を プリに使うのですから音が悪いわけないですよね。

このケースはタカチですが、普通のとちょっと違うように見えませんか(~_~;)

サイドに木がついてます特注品ではありません。ちゃんとカタログに載っています。 きばってこんな物を注文しましたがちょっと後悔しています。それは、テレフンケンでアンプを作ると真空管が 上ぶたに当たってしまいます。横に寝かしたり向きを変えたりいろいろやってみても うまく収まらなくなって困ってどうしたものかと悩んでいましたが、なんと02/02号にオールWEのプリが 載っているではありませんか。

さっそくWEの球を購入してみるとちょうどピッタシでした。(^o^)

このケースは、もっと背の高い物もあったのでそれを購入するべきでした。またサイドパネルは鉄板 ですので音質が気になる人は普通のにする方が良いでしょう。ゆくゆくはサイドパネルの鉄板はハムが出 なければ改造して取り外してしまうつもりです。

なんでこんなものが?

これは拾ってきたチョークコイルですたぶん30ヘンリーだと思います。書いてあるて!そのとおり拾って

きたもんで、分かりません。

これは拾ってきたチョークコイルですたぶん30ヘンリーだと思います。書いてあるて!そのとおり拾って

きたもんで、分かりません。何で金田式にチョークなんて言われそうですが、6C33CBのアンプを作ったとき整流管を飛ばした、 過去の苦い記録が頭から離れないもんで、まずは真空管アンプを作るときのセオリーどおり、整流素子の 後のコンデンサーは低容量にして、その後にチョークコイルを入れ、次に容量の大きなものを投入する構成に とりあえずしてみました。整流管直後のコンデンサーは現在44マイクロを入れていますが,本当は22マイ クロくらいにしたいところです。

ベンデックスを買う。

今回はダイオード整流にしていますが、ゆくゆくは整流管にしようと思っています。WEをいきなり

使うのは怖いので、ベンデックスを買ってしまいました。

今回はダイオード整流にしていますが、ゆくゆくは整流管にしようと思っています。WEをいきなり

使うのは怖いので、ベンデックスを買ってしまいました。この整流管はなかなか作りもよく、WE412Aと作りはあまり変わらないと思います。ピンは金メッキ になっています。音は出してみないと分かりませんが、MJ02/02では悪くないように書いていましたので、 良ければそのまま使うかもしれません。

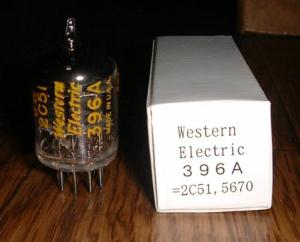

これがうわさのWE396Aです。

うわさになってない!ですネ。 ベンデックスといっしょに富○商会で購入しました。

WE404Aと同じぐらいの大きさです。

kontonさん

の掲示板を見ていたらヒーター耐圧が90Vなので気をつけたほうがよいなどといった議論がされていました。

うわさになってない!ですネ。 ベンデックスといっしょに富○商会で購入しました。

WE404Aと同じぐらいの大きさです。

kontonさん

の掲示板を見ていたらヒーター耐圧が90Vなので気をつけたほうがよいなどといった議論がされていました。心配になって回路図を見てみると終段マイナス側ユニットカソード電圧が−86Vなのでぎりぎりのよう に思われます。ヒータは上下ユニットで共通なので−30Vぐらいバイアスをかけるとよいかなと今は 思っています。

入力セレクターを付けました。

軟弱者と言われてしまいそうですが、リモコンが常識の今日、

セレクタぐらいないと聞く気にもならないので、自分で言い訳しています。(~_~;)

軟弱者と言われてしまいそうですが、リモコンが常識の今日、

セレクタぐらいないと聞く気にもならないので、自分で言い訳しています。(~_~;)ロータリSWはリアーパネルに取り付けシャフトを伸ばしてフロントから切り替えるようにしました。 この切り替えSWを使えば音量絞込みのSWの代わりにもなるしこれで良しとします。

画像に見えるスケルトン抵抗と進工業の金属皮膜は入力のアッテネーターです。この減衰比は意外に大きく CDでは180オーム対20kオームです。この値でボリューム位置は12時位になります。金田氏の製作例 よりかなり大きいな減衰比です。MC入力のファーストアンプに合わせているためこのようになるのでしょうが, 自分のシステムに合わせるのにカットアンドトライで決めることになりました。

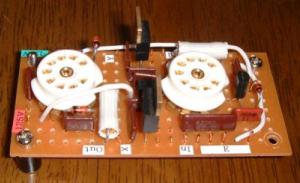

フラットアンプ基板上側から撮影

金田氏の写真を見るとジャンパー線は基板の裏側で

配線していますが、私は表側に移しました。ダイエイ電線の20芯では配線できないので、MOGAMIの

シールドケーブル7線撚り線に被覆をかぶせて配線しました。おかげで基板の裏側がスッキリしました。

音質優先ならこんなことはしない方がよいかも。

金田氏の写真を見るとジャンパー線は基板の裏側で

配線していますが、私は表側に移しました。ダイエイ電線の20芯では配線できないので、MOGAMIの

シールドケーブル7線撚り線に被覆をかぶせて配線しました。おかげで基板の裏側がスッキリしました。

音質優先ならこんなことはしない方がよいかも。

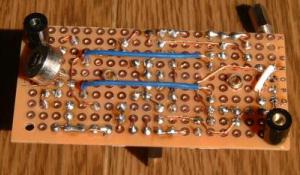

基板の裏側

この基板半導体のプリなどに比べ回路が分かりやすくチェックがやりやすいです,

さすがにヒーター回路は表側に出すわけにいかないので、MOGAMIのOFC

単線の銅線に被覆をかぶせて空中配線にしました。左側に見える丸い物はアイドリング電流調整のための

半固定抵抗です。調整が済んだら取り外します。

この基板半導体のプリなどに比べ回路が分かりやすくチェックがやりやすいです,

さすがにヒーター回路は表側に出すわけにいかないので、MOGAMIのOFC

単線の銅線に被覆をかぶせて空中配線にしました。左側に見える丸い物はアイドリング電流調整のための

半固定抵抗です。調整が済んだら取り外します。

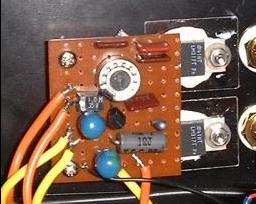

これがAOCの基板

進の抵抗は部品箱の中をあさってかき集めた物です。足りない物は若松でニッコームを購入しました。

若松にも進が残っているようで750kオームは進の抵抗が送られてきました。

進の抵抗は部品箱の中をあさってかき集めた物です。足りない物は若松でニッコームを購入しました。

若松にも進が残っているようで750kオームは進の抵抗が送られてきました。差動用は2SK117を選別してエポキシ樹脂で熱結合しています。2SK97も手持ちがあるのですが、 今回は厳密にペアを組めば97よりも良いと記事に書いてあった ので117を50個購入して選別しました。

シャーシへ実装した状態

裏ぶたをはぐって基板の裏から配線するのは辛いので、(裏ぶたへ

取り付けているので当り前ですが)表側からハンダ付けできるようにしています。これで調整のとき

はかなり楽です。が音質的にはどうか?ですので,推奨しません。気になる方はオリジナルどおり

作った方がよいでしょう。

裏ぶたをはぐって基板の裏から配線するのは辛いので、(裏ぶたへ

取り付けているので当り前ですが)表側からハンダ付けできるようにしています。これで調整のとき

はかなり楽です。が音質的にはどうか?ですので,推奨しません。気になる方はオリジナルどおり

作った方がよいでしょう。

ヒーター回路を繋いでみた。!

とりあえず整流管用の使わないヒーター巻き線が空いているので、ヒータ用の基板がまだできていま せんが、アンプ基板が完成したのでヒーターを点火してみることにしました。

が、電源を入れた瞬間WE396Aのヒーターが白熱電球のごとく一瞬光った(・・;)ので慌ててSWを切ってしまいました。 またやってしまったかと思いヒーターの抵抗を測ってみました。(T_T) 光った物3.2オーム、他の物3.3 オーム大丈夫だったみたい。

気持ちを取り直してスライダックを使って、徐々に電圧を上げてみたらヒーターは切れていないみたいホット 一安心、今日はここまでにしておこう。(^_^;)

さて原因ですが良くわかりません。WE396Aのヒーターの付け根の部分が光ったようです。幸い切れませんでし たが、次はどうなるか分かりません。また、ヒーター巻き線の電圧も7.0Vもありました。オー 怖(・・;)

この状態では、指定どおりのレギュレータは怖くて使う気になれません。ので、LM317の情報をWebで探し てみました。ありました、スローターンオンの回路が。この回路どのくらいの スピ−ドで電圧が立ち上がってくるのか、分からないので作ってみることにします。

ただ制御用のTrがアメリカ製の2N2905、こいつの正体が分からない、小信号用のTrまでは調べることが できたので、2SA872Aあたりで代替できそうと見当は付くのですが、誰か知っている人はいませんか。m(__)m

調整に入りました。2002/02/27

うまくいきました。AOCもうまく動作しているみたいです。ただSW,ONでVoが

−90mV、−75mVありますが、時間を追って+−10mV以内に収まるようです。やはりB電圧はタイマー

リレーを使って時間を持たしたほうが良いように思います。のでタイマーを調達することにします。

うまくいきました。AOCもうまく動作しているみたいです。ただSW,ONでVoが

−90mV、−75mVありますが、時間を追って+−10mV以内に収まるようです。やはりB電圧はタイマー

リレーを使って時間を持たしたほうが良いように思います。のでタイマーを調達することにします。また、電源の電圧変動でも少しVoが変動します。120Vを0mVに合わしておいて、125Vで−2mV、 110Vで+13.2mVになりました。電源電圧の変動には弱いのかな?といった感じです。

スローターンオン回路作ってみました。2002/02/28

電源オンで起動電圧3.2Vとなります。ヒーター抵抗が3.2オーム なので、1本で役1A流れることになり全部で4A位になるようです。が、LM317の過電流制限にかかりそうです。 てことは、LM317なら スローターンオンは要らないってことでしょうか。?????????(~_~;)

起動電流が対策をしない場合に比べて約半分になるのでこれでも良いかもしれませんが、 1.2Aの電流制限回路を付けることにしました。なお、限時回路は2SA872Aで作りましたが、今のところ大丈夫 みたいです。、ヒーター回路は現在こんな感じです。この回路実験的に作った物で後日 談があります。

音が出ました。

2002/03/03

2002/03/03 やっと音だしまでこぎつけました、いつものことですがこの瞬間は緊張します。また反対に音が出た安堵感で,これまでの

緊張感が一気に緩んでしまい,心地よい疲労感がじわりと沸いてきます。このために作っているような物かもしれません。

やっと音だしまでこぎつけました、いつものことですがこの瞬間は緊張します。また反対に音が出た安堵感で,これまでの

緊張感が一気に緩んでしまい,心地よい疲労感がじわりと沸いてきます。このために作っているような物かもしれません。ヒーター回路はまだ直流点火にしてい ませんが、まったくハムには悩まされません。レコード再生アンプが必要ないのであれば直流点火はしなくても良いようです。

DCパワーアンプを繋いで聞いてみていないので、発振するかどうかはまだ分かりません。がたぶん大丈夫のように 思います。

DCドリフトはかなり安定です。電源オンすぐに電圧が立ち上がってくるためヒーターが温もってくるとバランスが 崩れているのか1〜2V位Voが出ます、もっともデジタルテスターなのでサンプリング間隔が広く、はっきりした 数値が直読できません、こんな時はアナログの方がよいですネ。その後すぐに40mVになり1分ぐらいで10mV以内に おさまります,以後何時間聞いても+−5mVで変化ありません。あまり気を使う必要はないかもしれませんが、初期変動が大きい のでタイマーはいれたほうがよいかもと思います。整流管にするのであれば必要ないでしょう、これからやってみます。

それにしてもペア特性など考えていないバルブで、ほとんど変化がない状態ですからAOCの威力はすごいものです。

6C33CBのパワーアンプにも早く応用しなければと今は考えています。ところで、調整している途中で左側のSP からマイクロホニックノイズのような変な音が出てきたので、てっきりバルブの不良と思い何回も差し替えてみましたが、 いっこうに変化がなく、それでもと思いSPのコードを差し替えてみると、同じ側のSPから出ていることが分かりました。

またSPのボイスコイルを焼いてしまったかと思い、SPをはぐって見てびっくり、 エッジが完全にへたってしまい、ちぎれていました。また修理が必要です。

このSP昔同じ事が起きて一度修理に出したのに、こんなに早くへたってしまうとは。(-_-)

さてさて音質ですが、SPがこの状態なのではっきりしたことはいえませんが、金田氏が書いているとおり弾むような 明るい音です。特に打弦楽器がリアルに聞こえます。

ボーカルも前に出てきてヨイ感じです、ところで耳に自信がないのでこんなことを書くのは引けるのですが、バッテリ式 のアンプで経験した、静けさがこのアンプにもあるように感じます。バッテリ式のアンプはバッテリゆえに、あの静けさが 表現できるものと思っていました。レギュレータのないしかもノイズ対策などしていない、 このアンプでバッテリ式とにたようなことが起きるのはちょっと不思議な気がします。

ちょっと気になることもあります、それは電源を入れるごとにオフセット値が少しずつ変わることです。たぶん今はスライ ダックを入れて電圧を上げているので,毎回B電圧が変わっているためではないかと思っています。 もうちょっと調べて見ようと思っています。

これがヒーター基板です。2002/03/07

上側のLM317が低電圧回路で、下側が電流制限回路です。

この電流制限回路を追加したため8Vのリード線を使うと電圧が6.3Vまであがりま

せんでした。幸い11Vリード線があるのでそこに接続しましたが、ACが95V位まで下がると6.3Vが下がってしま

うのでぎりぎりです。

上側のLM317が低電圧回路で、下側が電流制限回路です。

この電流制限回路を追加したため8Vのリード線を使うと電圧が6.3Vまであがりま

せんでした。幸い11Vリード線があるのでそこに接続しましたが、ACが95V位まで下がると6.3Vが下がってしま

うのでぎりぎりです。 現在は6.1Vに調整しています(~_~;)シリコン(4A)とコンデンサー(6800マイクロ)はジャンクを使ってい るのでもっと良い物に交換して見ようと思っています。

さてこの回路の効用ですが、良いようです。SW、ON直後は3V前後になり20秒ぐらいで6.1V(DMTで測定 したので確かではありませんが)まで上がります。 このぶんですと電流制限回路は必要ないかもしれませんが、今から外すのは面倒なのでこのままにしておきます。

ヒーターの光具合を見てみると前のようなことはなくごく自然に温度が上がっているように見えます。よくよく観察して みると、以前光ったと思われる真空管のヒーターの引き出し線が、他の物に比べて長いようで、その部分が明るく 光っています。これぐらいであれば選別して外されないのでしょうネ。もっとも通信用の真空管ですから通常は年中通電 しっぱなしにして使うのが普通ですから、通電時のことなど選別の対象外なのかもしれません。

WE403Aが届きました。 2002/03/26

しかし,どうしようか悩んでいます。仮住まいにはプレーヤーなど置く

スペースはないし,仮に置けても家族に白い目で見られるのが目に見えるようです。

しかし,どうしようか悩んでいます。仮住まいにはプレーヤーなど置く

スペースはないし,仮に置けても家族に白い目で見られるのが目に見えるようです。いっそのことテープデッキの再生イコライザーにしようか。ただ,発表されている回路はルボックス用だから DINカーブに替えるだけでカセットで使えるか????。

テープ消磁器になるとも書いてあったような。(-_-)

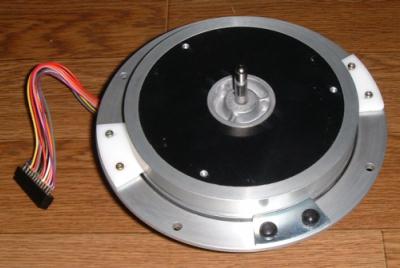

てなことを考えていたら画像のような物があるのを思い出してしまいました。

てなことを考えていたら画像のような物があるのを思い出してしまいました。これってテクニックスの SP10MK2です。もうずいぶん前のことだったので,すっかり忘れてしまっていましたが,kontonさんの HPを見たとき思い出して引っ張り出してきました。

kontonさんも罪な人で寝た子を起こしてしまったようです。もう,止まらなくなってしまいました。いまから パーツ集めをしなければとトラ技を買ってしまいました。

予断ですがトラ技02/04号の広告に2SD217の売り出しが載っていました。ので,思わず買ってしまいました,まだ残 っていたんですね。(^_^;)

02/04/29

現在の電源回路です。

この整流回路は負荷電流が流れていない場合理論上100Vの√2倍の142Vが整流後の電圧になります。 これに負荷を繋ぐと,巻き線の抵抗分・整流素子の抵抗分およびチョークコイルの抵抗分の電圧降下のため,120V位まで 下がります。

私の場合はシリコンダイオードの内部抵抗が低く真空管に比べ電圧降下は小さくなります。がチョークコイル(約500Ω )があるため下記の方法でオリジナルの回路と同じくらいの電圧にしました。

微調整のために+−電源とアース間にシャント抵抗(5k・10k)を入れて調整しています。シャント抵抗を入れない と120Vを超えてしまいます。シャント抵抗はチョークコイルの直流抵抗の値によって違ってきます。

私の回路を参考に作ったとしても,チョークコイルは同じものを使えないでしょうから,カットアンドトライで決め ることになるでしょう。

また,この回路のチョークコイルを,コストを抑えるために抵抗に替えてもSNには影響が無いと思います。しかし,昔 6CA7シングルアンプを作ったときB電圧調整のため抵抗を入れて調整したことがありました。このとき入れる抵抗によって 音が変わることを経験しましたので,もし抵抗にするのなら高音質タイプを使う方がよいでしょう。

なお,電源を入れて約30秒間はWE396Aのヒーターが温まっていないため,電流が流れず電圧が+−128Vまで上昇します。 やはり整流管にした方がよさそうです。

02/05/01

ついに整流管登場です。

ご覧のとおりベンデックスです。とりあえず300mAのヒュ−ズを入れています,このケースへは立てたまま取り付け

ることができないため,アルミのアングルにソケットをつけて横に寝かせ取り付けました。ダイオードからその

まま付け替えたため電圧は約+−104Vになりました。したがって,整流管による電圧降下はダイオードに比べて

16V多いようです。ちょっと低いようにも思いますが,とりあえずこのまま使ってみます。

ご覧のとおりベンデックスです。とりあえず300mAのヒュ−ズを入れています,このケースへは立てたまま取り付け

ることができないため,アルミのアングルにソケットをつけて横に寝かせ取り付けました。ダイオードからその

まま付け替えたため電圧は約+−104Vになりました。したがって,整流管による電圧降下はダイオードに比べて

16V多いようです。ちょっと低いようにも思いますが,とりあえずこのまま使ってみます。

整流回路全体です。

右端に見える茶色の金属皮膜抵抗がシャント抵抗です。電源の出力段のコンデンサーは部品箱に有ったルビコン の普及品です,ここから各アンプへ配線しています。その左側にWE396Aのヒーターへの電圧をかけるための 抵抗とゼナーダイオードの回路があります。格好が悪いですがインプットコンデンサーは形が小さいのでポストを 立ててチョークコイルの横へ空中配線しています。(^_^;)

予断ですが,右端に見える鮮やかな青色のものが,カップリング用の EROのコンデンサーです。場所が狭かったため0.22マイクロしか付けることができませんでした。この回路は 録音などに使おうと思い作りました。が,今はレシバーのパワー部に接続しています。

なおフラットアンプからダイレクトに接続する端子も出しており,2回路出力端子を設けています。これに 6C33CBのパワーを接続しています。なかなか便利です。

真空管に替わっただけですが。

次を読みたい方はこちら。

次を読みたい方はこちら。