カセット録音システム

2005/08/07

それが今回これを仕上げることになったのは、つい最近になってオーケストラの団長をされている近県の方からメール をいただいたのが始まりです。そのメール交換をしている中で金田式システムでの録音をしてみたいとのことで、録音の 機会がついにやってきたというしだいです。ということでとうとう10年以上ほったらかしていたこのシステムに手を付ける ことになりました。

このシステムは1987年12月No.100の記事を参考に作り初めましたが、単行本が出て回路が変わったため途中 から一部変更しています。

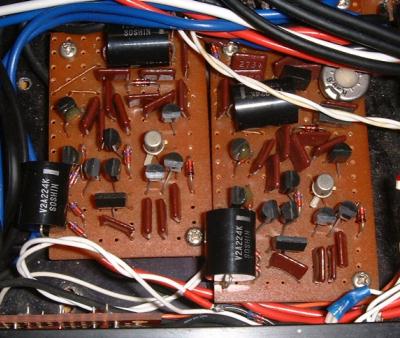

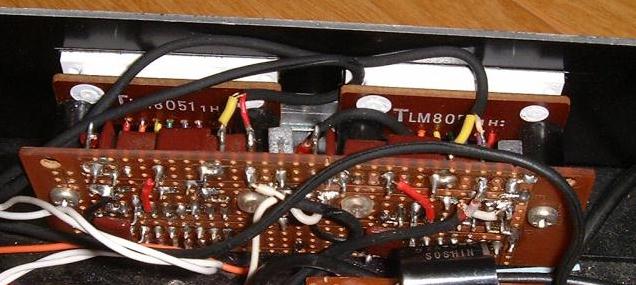

内部

内部はこんな感じです。左上が空いていますが、ここにモータードライブ回路が入ります、ただ今のところ手を付けていませ ん。とりあえず録音アンプのみの構成です。

しかし、ドライブ回路用のパーツはすでに準備していますが、これもいつのことになることやら。

バイアスアンプ

発振器はオペアンプを利用して専用の発振器を作るところですが、回路を工夫してアンプを発振器に仕立てています。 このあたりが金田氏のすごいところです。こうすればOPアンプが1台省略でき消費電流を少なくできるので一石二鳥です。 しかし、最近のオープン用録音アンプはこの方式を使わないで元の方式に戻っています。オプーンでは発振とバイアス増幅 アンプを分離したほうがメリットがあるのかもしれません。

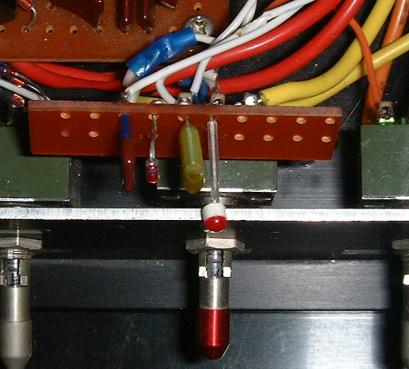

バイアス発振器モニタLED

このシステムをテストしているときに発振が止まってしまうことがありました。(単行本にもそのようなことがあると

書いてあります)大事な生録などしているときこのような事態になっては大変です。発振しているか確実にモニターで

きるようにLEDと少しのパーツを使って作りました。この回路はテスターを使って発振電圧を測る回路の紹介がありま

したが、この回路を工夫してテスターを繋ぐところにLEDを繋いでモニターできるようにした物です。

このシステムをテストしているときに発振が止まってしまうことがありました。(単行本にもそのようなことがあると

書いてあります)大事な生録などしているときこのような事態になっては大変です。発振しているか確実にモニターで

きるようにLEDと少しのパーツを使って作りました。この回路はテスターを使って発振電圧を測る回路の紹介がありま

したが、この回路を工夫してテスターを繋ぐところにLEDを繋いでモニターできるようにした物です。オープンデッキなら再生ヘッドが別ですからモニターも確実にできますが、カセットの場合はそうもいきません。

録音アンプ

カセットの特性が決められた当時は、録音時に低域と高域を持ち上げて録音し、再生時は少ない補正量として再生 する方式ですが、これでは記録媒体のメリットを生かしきれないという考えで金田氏は録音のときできるだけフラットに 近い特性で録音し、再生時に補正量を多くして特性を戻すようにしています。

金田式では再生時に特性の補正量が大きいため再生アンプの能力が問われる訳ですが、十分な能力があるので 可能ということのようです。

ただ私の場合はこの時使っていたカセットデッキの互換性を考えて録音特性をDIN特性としていました。(^^;)

また、タイプ1のノーマルモードのバイアスも掛けれるようにスナップスイッチも付けています。タイプ2の

クロームしか使わないとか金田式の録音モードだけなら必要ありません。

また、タイプ1のノーマルモードのバイアスも掛けれるようにスナップスイッチも付けています。タイプ2の

クロームしか使わないとか金田式の録音モードだけなら必要ありません。今から単行本の回路で作るのなら、世の中デジタル一色の時代なのでカセットをメインにした再生をしようなどと 考える人もいないでしょうから、互換性など考えず自分専用にすればよいので金田式の録音モードだけにしたでしょう。

今頃になって金田式録音モードに改造すると切り替えSWがいらなくなってしまいます。そうするとフロントパネルに 穴が空き面白くありません。

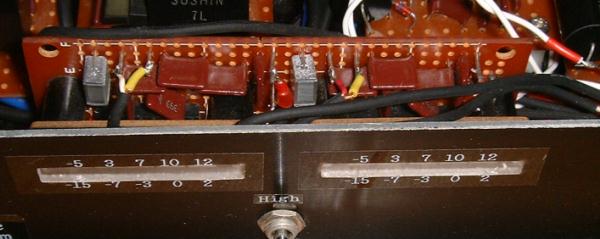

ピークレベルメータ

LEDをドライブするICはすでに生産されていませんので、最近の単行本に載っている回路のほうが一般的 です。しかしこれとて今ではLEDユニットを入手することができません。表示部分は自分で工夫するしかなさそう です。アンプの顔であるフロントパネルを自分で設計しなければなりませんが、それも楽しいかもしれませんね。

カップリングコンデンサー

録音アンプの入力にはDCカットのためにカップリングコンデンサー0.2μFが必要です。高価なSEなど購入する には、このシステム完成すれば良いですが失敗したときのリスクが大きすぎます。最初はV2Aにしていましたが、V2A より高級そうに見える手元にあったQSコン51、000pFを3個パラ接続にしました。

アッテネーター

入力部分のアッテネーターは豪華にもスケルトンを使っています。今ならコスモスのボリュームで済ますところです。

入力部分のアッテネーターは豪華にもスケルトンを使っています。今ならコスモスのボリュームで済ますところです。

8200pF

消去ヘッド共振用のコンデンサーはSEではなくデップマイカの8200pFを本体側に付けています。このコンデンサー

は消去ヘッドが繋がれていないときは回路から外さなければなりません。さもないとバイアスアンプに大電流が流れてしま

います。しかし、DINコネクタの空いている回路を使ってコンデンサーを外さなくても良いように工夫できます。

消去ヘッド共振用のコンデンサーはSEではなくデップマイカの8200pFを本体側に付けています。このコンデンサー

は消去ヘッドが繋がれていないときは回路から外さなければなりません。さもないとバイアスアンプに大電流が流れてしま

います。しかし、DINコネクタの空いている回路を使ってコンデンサーを外さなくても良いように工夫できます。

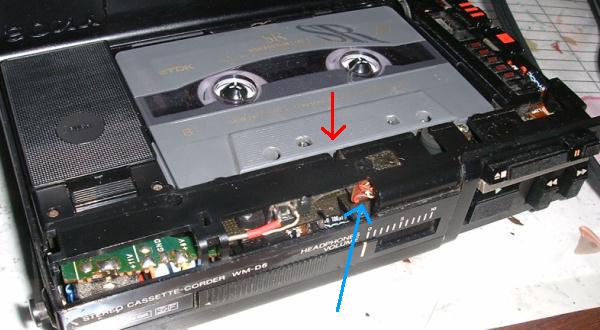

SONY WM−D6

後の2台はCの付かない古いほうです。ずいぶん昔に手に入れたものでそのうちの一台を今まで録音に使ってい ました。しかし、これは元の持ち主の使い方が荒かったのか故障が続発するため、だましだまし修理しながら使って いました。おかげで大事な録音に失敗すること数々、とほほの状態でした。

残りのほうは再生アンプが故障ということでオークションで安く手に入れました。幸い回転系は生きているよう なので今回これを使う事にしました。

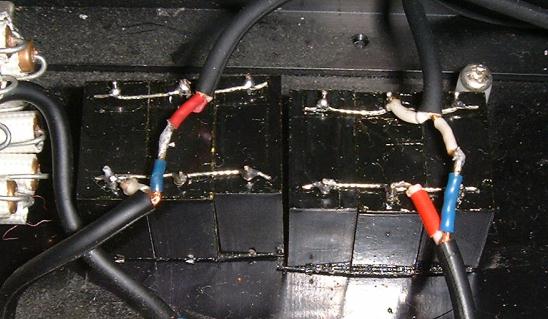

WM−D6の改造

録音アンプとの接続はDINコネクタを使います。WM−D6本体ヘッドホーンのコネクターを外しここから録再ヘッド

と消去ヘッドのケーブルを引き出します。引出しのケーブルは指定のRK−G132です。

録音アンプとの接続はDINコネクタを使います。WM−D6本体ヘッドホーンのコネクターを外しここから録再ヘッド

と消去ヘッドのケーブルを引き出します。引出しのケーブルは指定のRK−G132です。この方法だと裏ブタを閉めるのにちょっとしたコツがいります。ケーブルが上手く収まりません。無理に裏蓋を閉じると 回転しなくなったりします。ケーブルが回転部にあたらないように注意して裏ブタを閉めなくてはなりません。

WM−D6の内部

ケーブルは直接録再ヘッドから引き出すほうが良いに決まっていますが、ヘッドまでアクセスするにはヘッド周りまで

分解しなければなりません。しばし考えた結果裏蓋をはぐっただけでできそうな方法とし、とりあえず基板の裏で隙間の

空いているモーターの近くにユニバーサル基板を切って基板の裏に貼り付け基板側に接続している録再ヘッドと消去ヘッド

のケーブルをまとめここから外部に引き出すようにしました。

ケーブルは直接録再ヘッドから引き出すほうが良いに決まっていますが、ヘッドまでアクセスするにはヘッド周りまで

分解しなければなりません。しばし考えた結果裏蓋をはぐっただけでできそうな方法とし、とりあえず基板の裏で隙間の

空いているモーターの近くにユニバーサル基板を切って基板の裏に貼り付け基板側に接続している録再ヘッドと消去ヘッド

のケーブルをまとめここから外部に引き出すようにしました。

アジマス調整を試みる

2005/09/06

今まで使っていたデッキは中道のZX−7、3ヘッドデッキです。マニュアルでアジマスとキャリブレーションを調整する

少々マニュアックな機種です。ヘッドはかの1000ZXLと同じ物が搭載されています。

今まで使っていたデッキは中道のZX−7、3ヘッドデッキです。マニュアルでアジマスとキャリブレーションを調整する

少々マニュアックな機種です。ヘッドはかの1000ZXLと同じ物が搭載されています。さて、金田式録音システムは出来上がったのですが、再生するシステムはまだ作っていません。したがって、今まで持って いたこのデッキで再生してみることにしました。録音特性をDIN規格にしているのでこのようなことができます。しかし、 再生音がちょっとおかしいことに気づきました。それは、センター位置に定位しているはずのボーカルが右側から聞こえる のです。NFBを変更して録音レベルを変更しても変わりません。

この録音アンプをとおす前のCDの音を聞いてみると確かにセンター位置に定位しているので、録音システム側に問題が あるのは間違いありません。一番怪しいのはアジマスですがこの時点では原因かどうか分かりません。また、WM−D6は このシステム用に本体からヘッドを切り離しているのでこのままではアジマスを調整する方法はありません。アジマスを調整 するにはもとどおりに直すか再生アンプを作る必要があります。

ということで再生アンプ

急遽再生アンプを作ることにしました。しかし、カセット再生用のアンプはGOA時代に公開されていますが、完対に

なってからはオープン用しか公開されていません。

急遽再生アンプを作ることにしました。しかし、カセット再生用のアンプはGOA時代に公開されていますが、完対に

なってからはオープン用しか公開されていません。GOA時代の回路を参考にしてとりあえず作ってしまいました。再生特性は当てになりませんが、アジマスの調整はでき るようになりました。

あとから考えてみると波形だけ見るのであれば今まで使っていたレコード再生アンプでも良かったですね。(^^;)

Nakamichi_ZX−7に合わせてWM−D6のアジマスを調整することにします。まず、1kHzと10kHzの 正弦波を0dBで録音したテストテープをZX−7で録音し準備します。それを使ってWM−D6を調整します。

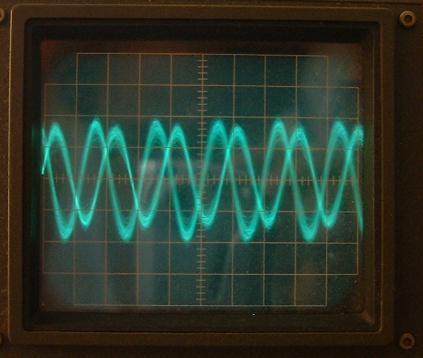

アジマス調整前

調整前の10kHzの波形です1kHzも位相のずれは確認できますが10kHzの方が正確に合わすことができます。

まず最初に1KHzで疎調整を行い続いて10KHzで正確に調整します。

調整前の10kHzの波形です1kHzも位相のずれは確認できますが10kHzの方が正確に合わすことができます。

まず最初に1KHzで疎調整を行い続いて10KHzで正確に調整します。この波形は調整前のものですが、調整後の波形に比べると若干振幅が小さく、位相は完全にずれていました。

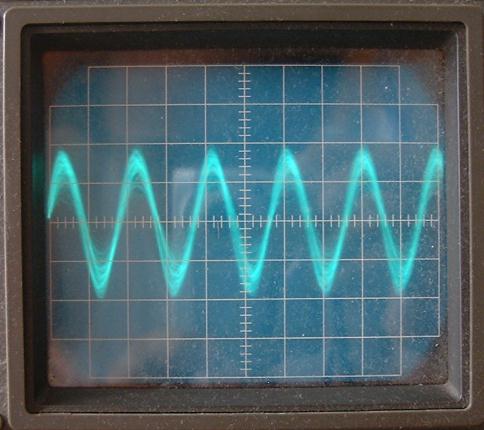

アジマス調整後

調整後の10kHZの波形です。位相は正確に合わせることができました。波形が太く見えるのはRchの走査線が何本も

流れているためで、振幅が安定していないようです。回転している物なので仕方ないのかもしれません。

調整後の10kHZの波形です。位相は正確に合わせることができました。波形が太く見えるのはRchの走査線が何本も

流れているためで、振幅が安定していないようです。回転している物なので仕方ないのかもしれません。

WM−D6調整個所

調整にはWM−D6の上蓋を空ける必要があります。横についているネジを3本外します。上蓋は両面テープで接着されて

いるので、曲がってしまわないように注意して剥がします。

調整にはWM−D6の上蓋を空ける必要があります。横についているネジを3本外します。上蓋は両面テープで接着されて

いるので、曲がってしまわないように注意して剥がします。青矢印のところに録音再生ヘッドが付いています。赤い位置にドライバーを差し込んでヘッドを固定しているネジを回せば アジマスを調整できます。

メーカーの調整したものをいじるのは、失敗した時のことを考えると元に戻るか不安になりなかなか踏み切れず今まで手を出 していませんでした。しかし、良く見ると前の持ち主がいじっている痕跡がありました。したがって調整前はかなりずれていた ようです。

位相の回転を正確に合わせられるのか若干心配していましたが、案ずるより産むが易しでした。調整後 は正確にセンターにボーカルが定位するようになりました。

私はオシロを持っていて波形を見ながら調整できたので簡単でした。オシロなどないのが普通ですが、そんなと きは、ボーカルがセンターに定位するCDなどを録音して、それを聞きながらアジマス調整しても良さそうです。なお、ピアノ などでは正確な定位が掴めないので、楽器で調整するのは少し難しそうです。

雑音に悩まされる

無音状態での録音レベルメーターの様子です。Lowレベルで右側のLEDが2個点灯しています。左右とも一つ目はバイアス

アンプからの信号の漏れによるためか点灯するようですが、右側の2個目は録音アンプの雑音による物です。再生してみると無音

状態でガサガサゴソゴソと雑音が入っています。音楽を録音している状態では気になりませんが、無音状態ではかなり気に

なります。

無音状態での録音レベルメーターの様子です。Lowレベルで右側のLEDが2個点灯しています。左右とも一つ目はバイアス

アンプからの信号の漏れによるためか点灯するようですが、右側の2個目は録音アンプの雑音による物です。再生してみると無音

状態でガサガサゴソゴソと雑音が入っています。音楽を録音している状態では気になりませんが、無音状態ではかなり気に

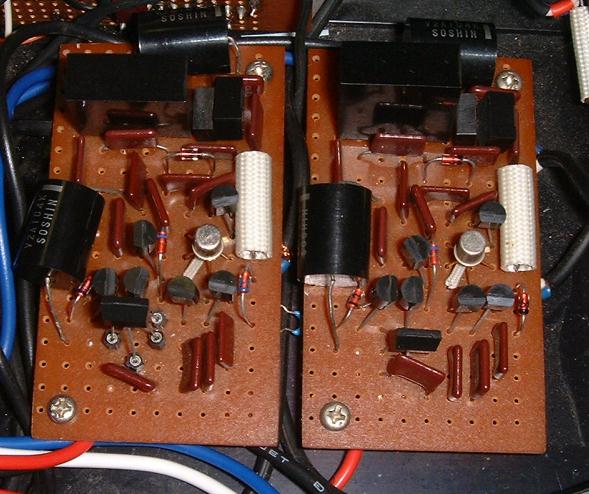

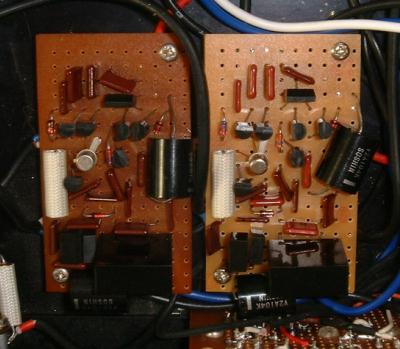

なります。録音基板の作り直し

どうにも我慢できませんので、まずはチェナーダイオードから初めてTr・コンデンサー・抵抗とほとんど交換してみました

が、少し小さくなった程度で気にならないまでに追い込むことができませんでした。よってごらんのとおり基板を一枚新たに作

り直してしまいました。右側の色の薄い側が新しく作った基板です。

どうにも我慢できませんので、まずはチェナーダイオードから初めてTr・コンデンサー・抵抗とほとんど交換してみました

が、少し小さくなった程度で気にならないまでに追い込むことができませんでした。よってごらんのとおり基板を一枚新たに作

り直してしまいました。右側の色の薄い側が新しく作った基板です。これにより、雑音は解消されました。が雑音を出していた素子を突き止めることができませんでした。なんとも後味が良くあり ません。交換していない素子は進の抵抗の一部です。雑音を出すパーツはこの中にあるのでしょうか?

最初アジマスを調整するまではヒスノイズがずいぶん多いくて使えないかと思いがっかりしていました。しかし、調整後は 見違えるように変わってしまいました。基本性能を押さえることがいかに重要であるかを再認識しました。金田氏が他人に 録音テープを譲らないほうが良いと単行本の中で書いていますがその訳がよく理解できます。

このシステムはもちろん生録をターゲットにしています。しかし、今はCDをコピーして楽しんでいます。CDをコピーし てもほとんど変わらないなどというと金田オタクなて言われそうです。もうすでに十分金田オタクですが、(~~);

もちろん細かく聞き比べると音質の低下は避けられません。しかし、CDをコピーして使うのであれば私の許容できるレベル に収まっています。

次を読みたい方はこちら。

次を読みたい方はこちら。