JBL D130−375−2405

スピーカーシステム

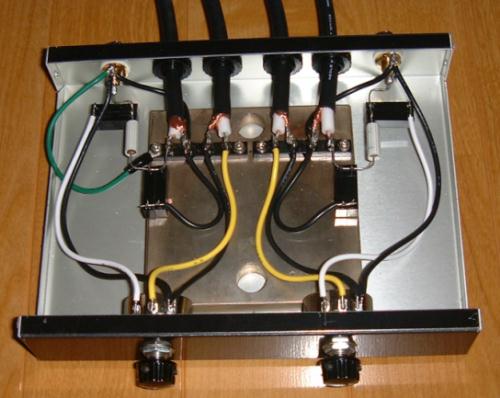

と言うことでマルチアンプ駆動用パッシブ型ネットワーク

片チャンネル分

言わずと知れた375と2405です。少しほこりを被っています! 最近聞いてないもんなー。

375と2405用のクロスオーバーネットワークです。6000HZ、12db/オクターブで設計しています。コイル

は空芯のOFCを使いコンデンサーはポリカーボネイトです。アッテネータは福島双葉の抵抗減衰タイプです。

375には保護用としてDCカットのために20μFのポリカーボネイトを入れています。なにせDCアン

プ駆動なので少しは気になり、何のために聞いているのか、気にしながら音楽を聴くよりは精神安定上よいと思いこのよう

にしています。

ネットワークへ4本ケーブルが入っていますが375と2405へアンプから直接ケーブルを引き出しているためです,

いわゆるバイワイヤリングです。

アンプと接続しているケーブルはダイエイ電線30芯で決して高級なものではありません。ケーブルを替えていろいろ

やってみるのもるのもよいのですが,それよりもしなければならないことがほかにあるため手をつけていません。

金田氏はこのケーブルに勝るものは無いと言っています。薦めるつもりはもうとう有りませんが,安価なので

試してみてもそれほど負担になりません。ただ,金田式アンプとの相性がよいということなので,他のアンプは

どうだか分かりません。

スピーカーの特性を測定するには大掛かりな測定器が必要です。持っていなのでどうにもなりません。しかし,

自己満足になりますがインピーダンス特性ぐらいは測定する必要があろうかと,今度やってみようと思います。

インピーダンスカーブを測定しました。

電圧をこれ以上,上げると家人から苦情がきそうですし,私の耳もやばそうです。

ポートの共振周波数は70Hzで72.5Ω,低域限界の共振は30Hz32.3Ωとなっていました。

この箱の特性でしょうかポートの共振は強いように思われます。200Hzで8.6Ω最低になり1000Hz

ぐらいまではインピーダンスは平たんですが,それ以上では周波数が上がると上昇します。

なお,このカーブでは読み取りにくいですが,900Hz付近にピークがあります。音量も聴感上この周波数で

上昇しています。

原因はわかりませんが,吸音材をまったく入れていないため,箱の内部構造による共振を押さえられてい

ないためかもしれません。低域用として600HZ以下を受け持っているので,問題はないと思いますが

気になります。

箱を替えてから高域のアッテネータを1ステップ絞りました。このSPに受け持たせている低域の音量は低下

したようですが,前の箱に比べ低い方へ伸びたようです。

マクソニックのホーンHS−301を導入しました。

05/04/01

隣に写っている2405を基準に大きさを想像してみてください。「蜂の巣」も普通のホーンに比べればかなりの

大きさがありますが,それよりもさらに大きいです。もちろん新品では有りませんが,塗装の剥がれてい

るようなところもなく,錆びもまったく来ていません,とてもよい状態でした。材料は何かわかりませんが鉄より少

し柔らかい合金のような感じです。

ホーンの裏側はデットニングのため,何かを(グラスウールのような繊維)まぜた接着剤のようなものを塗って

います。

このHS−301は一時期MJのリファレンスに使われていました。最近発行された別冊付録−2インチ

スロートホーン&ドライバー研究にもチョコット出ていましたネ。JBLやALTECに隠れた名器と言ったところ

でしょうか。木製ホーンを実はいろいろ探してはいたのですが,以前から欲しかったこのホ−ンに結局なりました。

ホーンを変更したためバランスが大幅に崩れてしまいました。アッテネーターを最小まで絞ってやっと良い感じに

なります。

このシステムは少なくとも10畳以上の部屋でないと真価を発揮しないような気がします。ホーンから直接音が飛ん

でくるような感じで,狭い部屋だったらホーンへ首を突っ込んだような感じになります。ホテルの結婚式に使う大広間で

出鳴らしたら最高だろうなと思いますが実現不可能です。要するに家庭では使えないってことですかね,馬鹿ですネ。

したがって,8畳ぐらいの部屋であったら1インチドライバー+15インチウーハーの組み合わせがベストのような

気がします。そんなこと言われてもやってみないと分かりませんよね。

この構成ではウーハーが負けています。ウーハーにもっとパワーを入れて鳴らしたい衝動に駆られます。電池式8W

ではとても無理なようで,ACパワーを使わなければと計画中です。しかし本命はフロントロードホーン+ダブルウーハー

でしょうか?

今あるアンプで鳴らすとなると,K2554完対かK135完対になりますが,ちょっと派手目の音がするK135完対

のほうが良さそうな気がします。

どうせマルチなのでどちらと組み合わせてもいんですけどね。

マルチアンプ駆動にするにはネットワークを作らねばなりません。今あるGOAに組み込んでいるのをばらして

作る手も有りますが,部品はありあわせのものと少々の新品を購入しました。

なお,私の場合は中音と高音はスピーカ側でネットワークを組んでいるので,マルチアンプ側は2ウエイ用でOK

です。このようにすると,ハイ側はコイルもコンデンサーも小型の物が使えるので高音質の物が使えてしかも安価に

できます。ハイ側までマルチにするともう一台アンプが必要なになって来るので全体では高くつくことになりかねま

せん。

入れ物はタカチのアルミケースですが,このケースは小型でとても軽いのでどうかと以前から思っていましたし,

またデザインの統一性もなくなるので躊躇していました。が早く音を聴いてみたいのには勝てませんでした。

音には関係ないと思いますが銅板を入れてみました。正方形の銀色の塊がそれです。これで手に持つとずっしりき

ます。ケーブルが太いので軽いとケースの方が動きそうになりますがこれで大丈夫です。

入力端子は左右の端に付け,中央側に低音用と高音用に2本づつアンプに行くケーブルを音質優先でお約束の

MOGAM−2497にして直出しとしました。低音用を少し長めに高音用は短めにしています。

使用したコンデンサーはSEではなくQSです。このコデンサーは今回初めて使ってみました。金田式では一度も

出てきたことは有りませんが,手元にたくさんあり使い道に困っていたため今回出番となりました。

耐圧が50VとSEの半分です。かなり硬く固めてあるらしく叩くとカチカチと硬い音がします。聴くところに

よりますと中身はフイルムらしいです。もっと耐圧があればプリなどにも使いやすいのですが今ひとつです。

抵抗はこれもお決まりのスケルトンです。説明の必要はないですネ。

高音用の抵抗は調整機能を持たせるためにコスモスの10kΩのボリュームを使いました。これも最近のでは

定番ですが,スケルトンを使ったアッテネータ式にしたいものです。

クロスの周波数は600Hzとしました。遮断特性は6db/octですこれもお決まりですね。なお,マクソニック

ホーンHS−301はカットオフが300Hzですからちょうど倍の周波数になりこれで充分だと思います。

これに繋ぐ高音用アンプはこれ

実家のシステムを変更しました。D130−2スピーカーとなりました。非常に良い鳴りっぷりです。がまだ低音が

高音に負けているような感じがします。レベルの調整で何とかなるとは思いますが、音像の定位が甘くなったような

気がします。2スピーカーなので仕方ないのかもしれません。インピーダンスのマッチング用にトランスを使っています。

16Ω端子に8オームを接続し実質アンプ側は2Ωになっていますので効果は絶大です。マッチングトランスを眠らせて

お持ちの方はおためしあれ。簡易的に管球用のトランスでも試すことはできると思います。