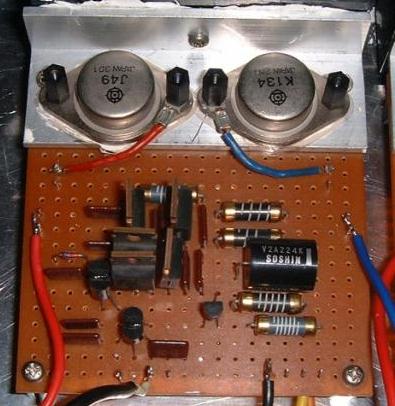

ドレイン出力MOS FET Power

No.130 1993/9

実はこのアンプ壊れていました。なにぶん電池を使っていると経済的に大変でもあり電池を交換

するのも億劫なもので,AC電源を作って使っていました。 実は奥方の顔色を気にしていたりして(^_^;)

ある時ブ−−!と言ってお亡くなりになってしまいました。が,今年の猛暑に6C33CBパワーに火を入れると,とんでも

ない我慢大会になってしまうので,修理して使うことにしました。

どこが壊れていたかと言いますと,初段の2SK30が2本と2N5465が飛んでいました。壊れた原因はAC電源に

すると,キャノンプラグを刺した時にサージが発生するようで,+側からサージが入って2SK30がショート状態にな

って壊れ2N5465も道ずれにしたようです。ファイナルはMOS−FETでもあり保存するときはアルミで包んだり

導電性のスポンジに挿したりするぐらいですから,尚且つ+側は壊れやすいと言われているPチャネルのJ49でもあり

端子間の抵抗を測ってみると健全なのと比べて違うので,てっきり死んでいる物と思っていました。J49はすで

にディスコンなので,yahooか部品交換に頼むしかなく今度壊したらお蔵入りになりそう。

しかし,幸い2段目以降は無事でした。ただ,J77は新品と端子間抵抗が少し違っていたので交換しました。

今は,サージ対策でアンプ側にaudio用の大容量のコンデンサーを抱かしています。効いているかどうかは不明だし

音質面は昔の記事でaudio用と名を打ったものにいい物はないと金田氏が言っておられたので,効果があるものか分かり

ません。また,電源の入り切りはAC100VラインにSWを入れてそこでするように変更しました。

全然MFBの話になっていませんネ!(^_^;)

そろそろ本題に入って,金田氏がMFBを付け始めたのは95年頃のような気がします若番のNo.126には付いています。が,

No.126は発表が95年なので番号の付け間違いか?です。

このアンプドレイン出力でFETコンプリでは最初で最後のように記憶しています。これ以降に

発表されたものは,完対アンプになってしまいNチャネルのFETだけで出力段を構成した物になってしまいました。

ちょっと気になるのは出力段がドレインフォロワーとなっており単独で6dbほど利得を持っています。この出力段と

MFBの相性が悪いのではと言うのが気がかりです。まずは付けてみて,まずければ外してしまうつもりです。

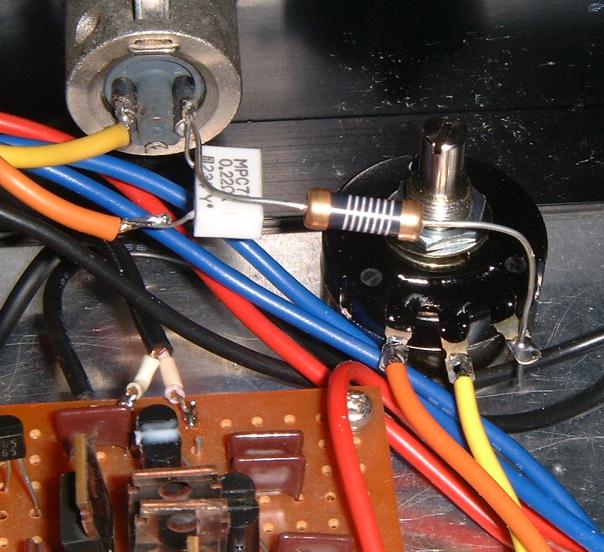

例によって後付けなので空中配線になっています。No.126のMFBの回路をそのまま移植してみました。最近のMFB回路の

ボリュームは1kΩを使っているので,MFBの効き具合がどうなるか分かりません,計算してみろって言われそう(^_^;)

気になって95年ごろの記事を読んでいたらNo.128にMFBを付けていない理由が書いてありました。(No.128はNo.が重なっています。

ヘッドホンアンプもNo.128です。)このアンプは出力のインピーダンスは

0.042Ω位です。完全対象UHC−MOSでも1オームぐらいでそれに比べてもヒジョーに低い値のようです。このインピーダンス

ではMFBを付けても効果がないように書いてありました。

とは言ってももう付けてしまったので,ちょっとしたトラブルはありましたが問題なく動作します。トラブルとはVolを

CNF側に回すと1時くらいの位置で突然オフセットが50mVほどずれます,それも片チャンネルだけ。アンプが不安定

になる一歩手前なのかもしれません。腐る前の肉が一番美味しいとも言いますが(^_^;)

では音はどう変わったんだと,言う声が聞こえてきそうですが,電源がプア−なのでなんとも言えませんが,私の駄耳には

これを付ける前のピアノは鍵盤が1鍵1鍵別の場所からに出ていたように聴こえていたのが,一つのまとまった楽器として

鳴っているような感じがします。といってもその差はわずかでVolを回してもあまり変化はない感じです。

不安定な現象を取り除くには,また,SEを付けたり外したりしなければならないだろうし,音質効果がないのであれば

いっそのこと外してしまおうか迷う今日この頃です。

そろそろ6C33CBの出番だしこのアンプも休眠に入りそう。

マルチアンプの高音用に改造しました。

05/04/01

今まで使っていたGOAにすればそれほど手を入れなくても使えますが,おなじFETならコンプリでK134

を使っているこのアンプが現状ではベストでしょう。

ちょっと実験に付けていたMFBは高音用には必要ありませんので外しました。

電源は低音用のアンプから頂くことにします。このアンプの電源は元々電池ですが30Vで設計されています。

一方K135完対は電源電圧が32Vあります。若干高いですが誤差範囲としてOKとします。

フィールドテストで繋いでみました。温度が多少高くなりますが,温度特性が負のMOSFETですし問題無

しとします。(^_^;)

K135完対側から電源をもらえば,完対側の今回新し

く付けた保護回路が使えます。保護回路の検出部を付けました。ただし,過電流保護回路は付けていません。

(付けられません)

スピーカー側にDCカット用のコンデンサーを入れているのでまず問題ないでしょう。