金田式レコードプレーヤー

No.124 1992/03

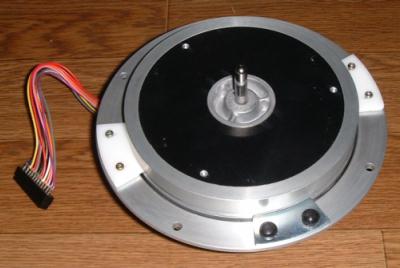

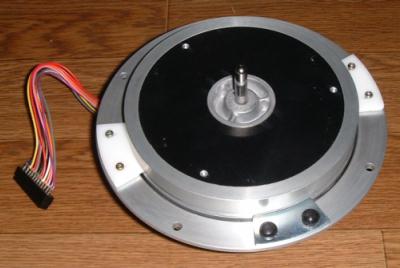

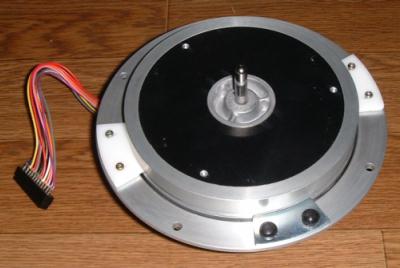

このモーターSP10-MK2,ついこの前まで永遠に回ることはないものと思っていました。

手に入れたのはNo.124の記事に補修部品として入手できると書いてあったためで,さっそく行きつけのオーディオ店に

頼み込み購入しました。

しかし,その後は実家の屋根裏部屋に眠っていたのですが、それを思い出したのがKonton氏のHPを見てからでした。春に

真空管プリが完成して部品を集め始めたので,9ヶ月ぐらいでとりあえず回るようになりました。

私にとってデジタル回路は初めての挑戦です。その間にヘッドホーンアンプを作ったりMOS-FETパワーも修理したりしましたが,

それもこの制御アンプを作る勢いをつけるためでした。それほどまでしてモチベーションを高める必要がありました。

大げさですかね(~_~;)

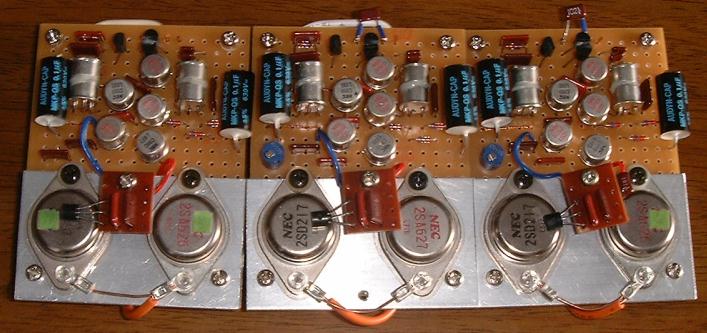

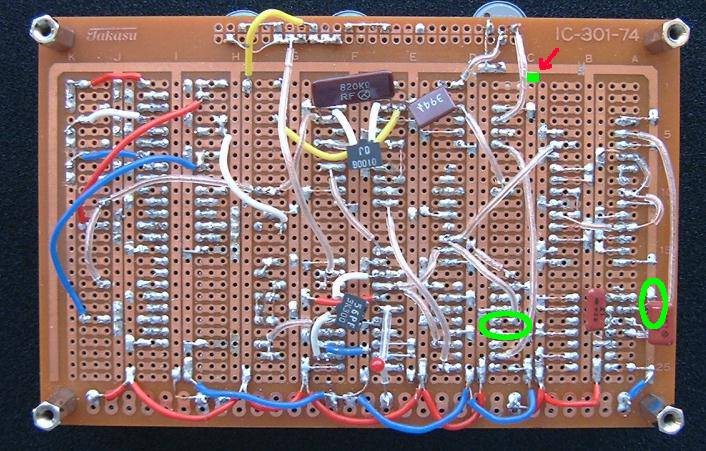

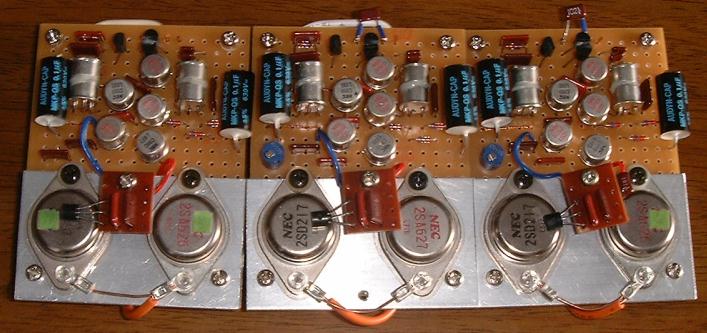

ドライブアンプ

-

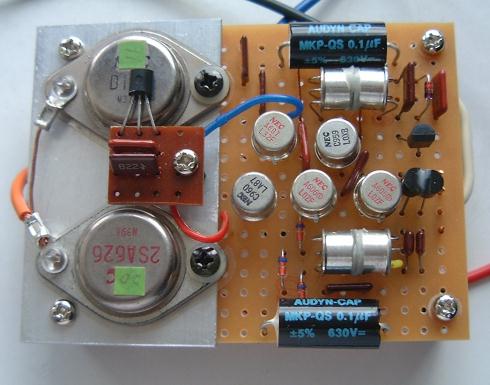

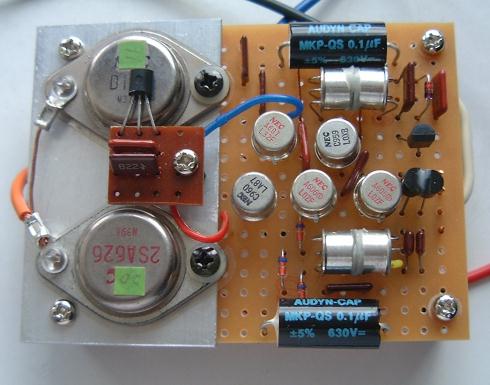

ドライブアンプの回路です1992/3号の回路を元にしています。オリジナルは初段が2N3954で定電流回路は2N5465ですが

いずれも手元になくこのようになりました。最初はkonton氏のようにモールドTrを使うつもりで部品を集めていましたが,

CANTrがあったので途中で予定変更しました。

ドライブアンプの回路です1992/3号の回路を元にしています。オリジナルは初段が2N3954で定電流回路は2N5465ですが

いずれも手元になくこのようになりました。最初はkonton氏のようにモールドTrを使うつもりで部品を集めていましたが,

CANTrがあったので途中で予定変更しました。

定電流回路はkonton氏の回路を元に2SK30Aの電流を2mAに調整しています。

2SK30AのIdssは確か4mA以上あったと思うので,自信はないのですがこれで良しとしましょう(^_^;)

無調整でオフセットが40mVぐらいありました。ゲインコントロールアンプの入力で調整しても良いとあったので,

抵抗の数も減るしこのままにしておくつもり(実は進の抵抗も底をついたのが本当のところ)でしたが,3台作ったら1台は

100mVを超えていました。

さすがにちょっと多すぎるので,そのユニットだけは調整することにしました。2SK30Aのドレイン側負荷抵抗で調整しま

したが,抵抗値が小さい(620Ω)ためか10Ω入れると2V位変化したので,調整しずらかった。

このアンプの初期ドリフトは40〜60mV位ありました。電源ON直後−60mV位ですが2−3分置くと0Vになります。

GOAパワーアンプはこんなになかったような気もします。

原因はインバーテットダイリートンのせいか,それとも初段の30Aのせいか????です。(ネットで公開するならそれぐら

い調べたらと言われそうですネ)たぶん初段は2N3954にする方がドリフトは少ないと思われます。

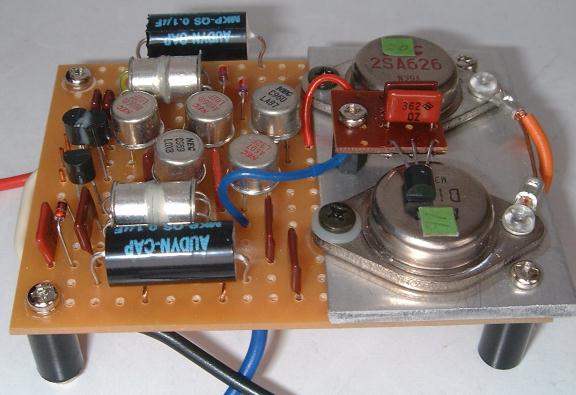

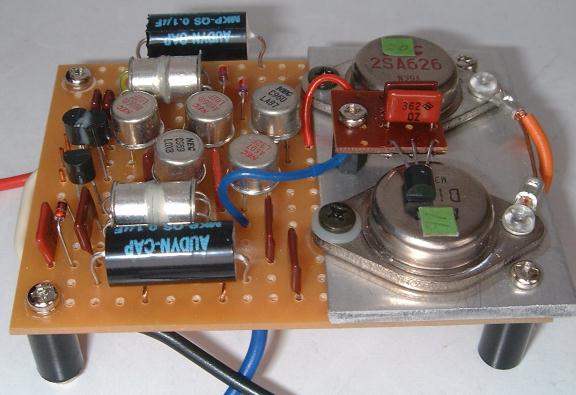

出力Trはアルミの平板3mmにタップでネジを切って+−を熱結合しています。オリジナルではここまでやっていませんし

+−15Vではこの必要はないのでしょうが,保険と思いわざわざ手の込んだことをしました。

おかげでバイアス回路をアンプ基板へ配線できないので,見てのとおり別基板としTrの上につけました。私の今まで作った

電池式のパワーアンプはすべてこのスタイルです。おかげで熱暴走に見舞われたことは一度もありません。自我自賛(^_^;)

電池式のGOAパワーアンプはドライバーの2SC959にもダイオードを抱かせて熱結合しているので,このようにしてアルミ

で熱を逃がしてやる方がより安全かと思います。

なんと出力Trは3台ともペアではありません,手元にあったものを手当たりしだい使ったためNPNはD217・D188,

PNP側はA626・A627と言った塩梅で,自分で作っておいて難でかな〜と後で思っています。早いことA649を手に

入れねばと思う今日この頃です。

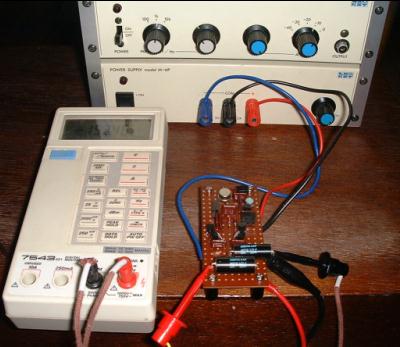

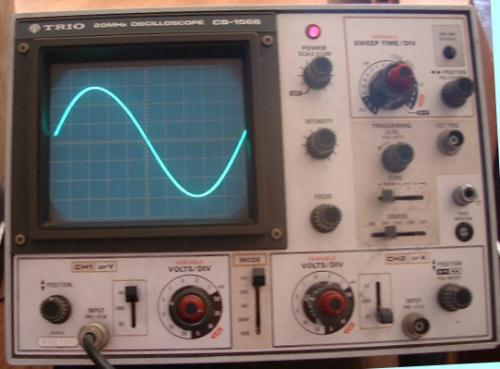

発振器

ウイーンブリッジ発振回路ですが,プレーヤーの製作記事が出た最初のころからほとんど変わっていないようです。

1992/3号の回路そのままです。

ウイーンブリッジ発振回路ですが,プレーヤーの製作記事が出た最初のころからほとんど変わっていないようです。

1992/3号の回路そのままです。

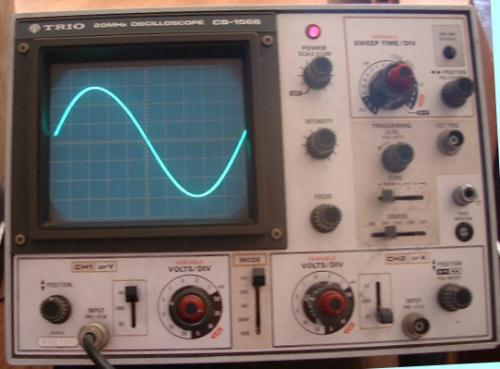

オシロで発振波形を見て調整してみましたが,ボリュームを回していくと発振が始まります。オシロで見る限り波形は

ほとんど変化がないようですし,振幅の変化もわずかです。したがって記事のとおりテスターかミリバルで測った方が

正確に合わせられるような気がします。

電源電圧を8V位まで下げると波形の頭の部分がつぶれてきます。したがって,8V前後までは電池を使えそうです。

もっともレギュレーターのインプット電圧も関係するので,電池の使用限界電圧はそちらも併せて決定する必要が

あると思います。

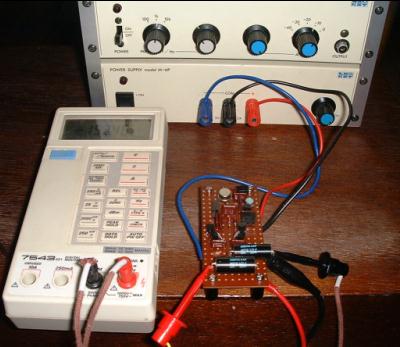

発振器を調整しているところ

電源電圧15Vで調整したところ

1ケース電池20本の電圧がちょうど+-15Vなのでこの電圧で調整したときの波形です。発振波形をボリュームを上げながら

連続的に見てみると発振の始まりのときが一番大きく徐々に低くなって,あるところで少し上昇しその後は次第に

小さくなっていきます。

1ケース電池20本の電圧がちょうど+-15Vなのでこの電圧で調整したときの波形です。発振波形をボリュームを上げながら

連続的に見てみると発振の始まりのときが一番大きく徐々に低くなって,あるところで少し上昇しその後は次第に

小さくなっていきます。

波形を詳しく観察してみると発振の始まりのときと,安定しているときでは違うような気がします。ということは

検証してないので確かではありませんが、発振の始まり時には歪が多いのでは?とも思えます。調べるすべもありません。(^_^;)

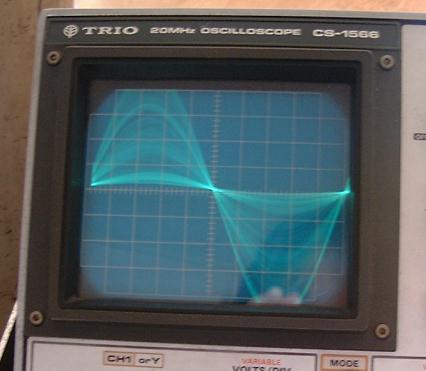

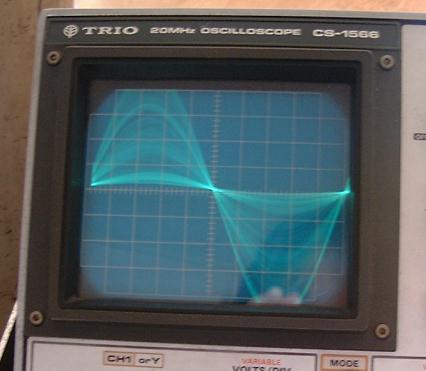

発振の始まり

発振の始まりのときはご覧のとおり波形が乱れて不安定です。こんな感じで発振が始まります。

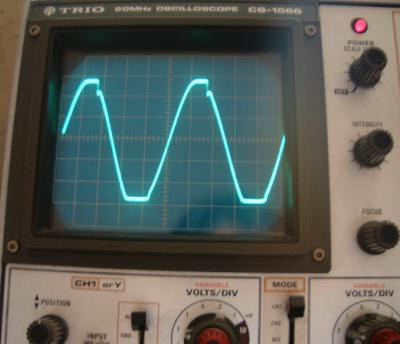

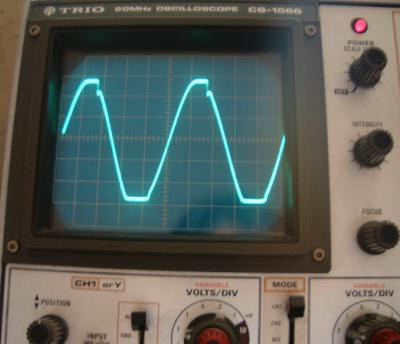

電圧を8V以下にしたとき

8V以下にすると上側下側共に潰れはじめます。潰れ方は上側と下側では波形が少し違います。

次第に低くしていくと完全に上下が潰れて方形波になります。概ね電池は8Vが限界のようです。

8V以下にすると上側下側共に潰れはじめます。潰れ方は上側と下側では波形が少し違います。

次第に低くしていくと完全に上下が潰れて方形波になります。概ね電池は8Vが限界のようです。

レギュレーター

回路はNo.108(1989/2)の記事のものです。この回路チェナーの電圧固定にダイオードとTrを使っています。

最初のころはK30Aでしたが途中でTrになりNo.124は2N5465に戻っています。FETの方が良いのでしょうか?

回路はNo.108(1989/2)の記事のものです。この回路チェナーの電圧固定にダイオードとTrを使っています。

最初のころはK30Aでしたが途中でTrになりNo.124は2N5465に戻っています。FETの方が良いのでしょうか?

+側の制御Trに見慣れないTrがありますが,このTr過去に一度だけA653の

替わりに登場したことがあったと記憶しています。もちろんA566が良いのでしょうが,最近の記

事にはA653も登場していたりするので,とりあえず使ってみることにしました。(^_^;)

この5Vレギュレータで気になることは,Voutの電圧変動で最新の物は(もっとも1992/3号の10年も前

の物ですが)チェナーの電圧固定に2N5465を使っています。そこでどのくらい変化があるのか測ってみました。

| input | 7V | 8V | 9V | 10V | 11V | 12V | 13V | 14V | 15V | 16V |

| output+ | 5.07V | 5.10V | 5.12V | 5.15V | 5.17V | 5.19V |

5.20V | 5.22V | 5.24V | 5.25V |

| output- | 5.13V | 5.16V | 5.18V | 5.20V | 5.22V | 5.24V |

5.26V | 5.28V | 5.29V | 5.30V |

結果はご覧のとおり。電池の実用範囲15Vから8Vで0.14Vの変化があります。

比べる物がないのでこれが良いのか悪いのか判断つきません。また,ひまを見つけてほかのレギュレータも

測ってみることにして,今回はこれまでとします。

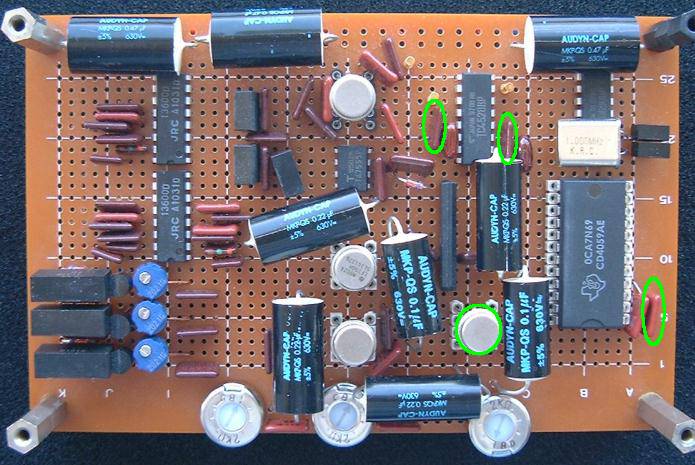

デジタル回路のデバイス達

クロックパルスジェネレーター(4059)

クロックパルスジェネレーター(4059)

一番上は74HC4059です。電源電圧が5Vなので回路を工夫しなければ使えません。4059の高速タイプ

とも聞きます。

金田氏がわざわざ4059を使ったのはノイズが少ないためだとも書いています。高速タイプはノイズが多い

かもしれないので,これを使ってもよい結果が出るかどうか分かりません。

真中はテキサスのセカンドソースです。今回はこれを使っています。

一番下がRCAのオリジナルです。74HCに比べ印刷もしっかりしているし,パッケージもなんとなくよさそうに見えます。

サンプルホールド(LF398)

サンプルホールド(LF398)

いずれもナショセミです。作られた時期が違うのかパッケージが違っていたり,印刷がトップに書いてあったりで

ばらばらです。

右端のは間違えて購入してしまったDIPタイプです。他のデバイスもDIPタイプに置き換わって

いるようです。最初トラ技の通販を物色していたときこれしかありませんでしたが,ひょいと○松のWeb通販で検索したら

見つかりました。基板の配線が違うので,そのままでは差し替えは無理で,パターンの変更をしなければならないでしょう。

もっとも音がどうか分かりません。

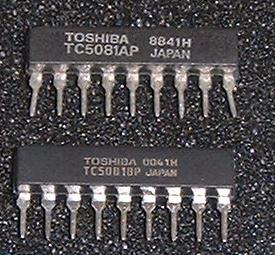

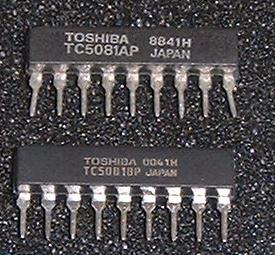

フェーズ・コンパレータ(TC5081)

フェーズ・コンパレータ(TC5081)

上側がTC5081APで下側がTC5081BPです。現在はTC5081BPしか入手できないみたいです。TC5081BPはプリントが金色

になっています。音には関係ないですネ。(~_~;)

TC5081APはカセットのドライブ回路を作るために遥か以前に購入していた物です。

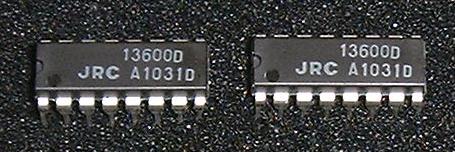

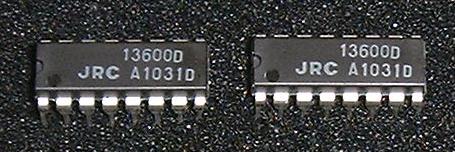

ゲインコントロールアンプ(13600)

ゲインコントロールアンプ(13600)

オリジナルのLM13600Nは入手できませんでした,JRCの13600Dです。

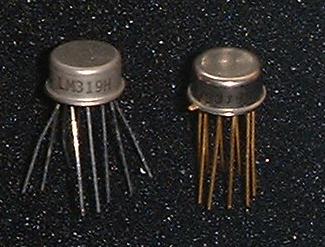

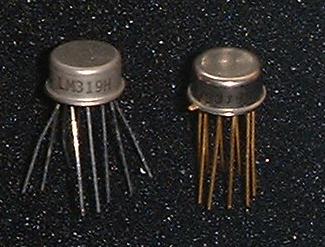

LM319

LM319

ご覧のとおり片方は金足です。購入した時期によってずいぶん違うものですネ。これはいつどこで購入したか

忘れてしまいました。(^_^;)

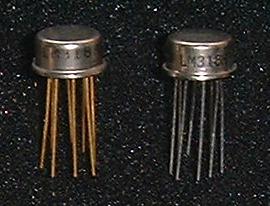

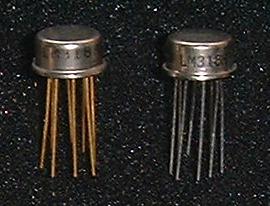

LF318

LF318

319やこのICも作った場所により音が違うと聞きます。最近のは香港製のようですが,本家のアメリカで作った

ものが一番いいようです。カンには製造場所を書いていないのでどう見分けるのでしょうか。?

上記のデバイスほとんど2002/10現在○松で入手可能でしたが,いつなくなるやら(-_-;)

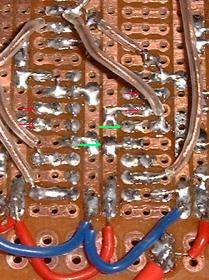

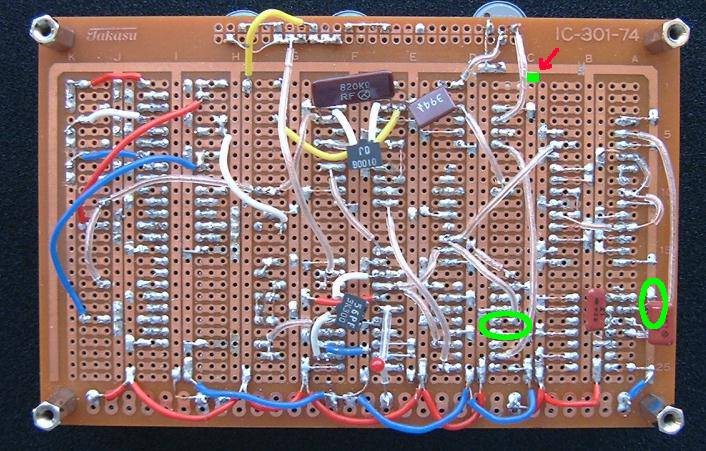

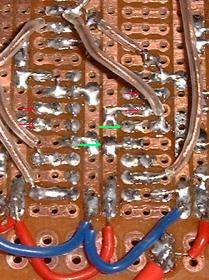

デジタル回路のプリント基板

MJの実態配線図では緑色の個所に間違いがあります。右側は14528のパタン側が解かりにくいので

ちょっと大きめの写真を乗せました。

渡り線は2497の7本撚りで被覆は熱収縮チュウブです。金田氏はダイエイ電線で被覆するように指定

していたように思いますが,間違えて配線するよりこの方が確実です。言い訳ですがモーターが回らなければ何に

もなりません。(~_~;)

また,銅箔パターンの切り離し個所が分かりにくいので,実体配線基板とにらめっこしてよく確認する必要

があります。3回目のチェックのときに1箇所見つけました。危ない危ない(~_~;)

1.特に重大な間違いがあります。C:1のあたりでグランドと−5Vとを切り離さなければなりませんが,これを怠ると

−レギュレーターの制御Trを一発でお釈迦にしてしまいます。ので,注意しましょう。

2.次に14528の配線が一部間違っています。D3:14(5081)からC3:22へのジャンパーは

C3:21へ飛ばします。C1:21からC2:21側のジャンパーは配線せず,替わりにC4:22からC5:22

にジャンパーを+5Vへ配線します。上の写真右側を参照してください。

3.これはたいしたことではありませんが発振回路のSE24pのアース側の穴がないのでドリルで穴を空けなけれ

ばなりません。

4.速度切り変え用のSW1aは33と45回転が入れ替わっています。

デジタル回路のプリント基板表側

部品の配置も一部間違っています。

部品の配置も一部間違っています。

1.14528の150kΩの穴の差込位置がひとつずれています。C3:18に刺さっている150kはC3:19

へ,D4:19に刺さっている150kはD4:20へ配線します。回路図を確認しながら配線すれば間違いないで

しょう。

2.4059の分周比を替える56kΩの差込位置が一つづれています。 A1:5からA1:8へ配線している

のはA1:4からA1:8です。

3.D1:5あたりのLF356はLF398の間違いです。

*基板の穴のナンバーはAからKに向けての端の穴の番号をA1,A2〜〜〜B1〜として表現しています。

のであしからず(~_~;)

このプレーヤーに挑戦しようと思うのであれば,デジタル回路用に半田ごてを思い切って新調することをお奨めします。

28Wで先細の直径3mmくらいのこてが,デジタル回路には良いようです。普通のこては先が太すぎてとても

デジタル回路には向いていません。

私の場合このこてを使ってもはんだのブリッジが数箇所できていました。電池を繋ぐ前にテスターで

+−とアースの間の抵抗を測って短絡していないかチェックし,確認を怠らないのが成功の早道です。

もっともこの方法は電源ラインのチェックしかできないので,パターンの確認は厳重に行う必要があります。

次を読みたい方はこちら。

次を読みたい方はこちら。

ドライブアンプの回路です1992/3号の回路を元にしています。オリジナルは初段が2N3954で定電流回路は2N5465ですが

いずれも手元になくこのようになりました。最初はkonton氏のようにモールドTrを使うつもりで部品を集めていましたが,

CANTrがあったので途中で予定変更しました。

ドライブアンプの回路です1992/3号の回路を元にしています。オリジナルは初段が2N3954で定電流回路は2N5465ですが

いずれも手元になくこのようになりました。最初はkonton氏のようにモールドTrを使うつもりで部品を集めていましたが,

CANTrがあったので途中で予定変更しました。

ウイーンブリッジ発振回路ですが,プレーヤーの製作記事が出た最初のころからほとんど変わっていないようです。

1992/3号の回路そのままです。

ウイーンブリッジ発振回路ですが,プレーヤーの製作記事が出た最初のころからほとんど変わっていないようです。

1992/3号の回路そのままです。

1ケース電池20本の電圧がちょうど+-15Vなのでこの電圧で調整したときの波形です。発振波形をボリュームを上げながら

連続的に見てみると発振の始まりのときが一番大きく徐々に低くなって,あるところで少し上昇しその後は次第に

小さくなっていきます。

1ケース電池20本の電圧がちょうど+-15Vなのでこの電圧で調整したときの波形です。発振波形をボリュームを上げながら

連続的に見てみると発振の始まりのときが一番大きく徐々に低くなって,あるところで少し上昇しその後は次第に

小さくなっていきます。

8V以下にすると上側下側共に潰れはじめます。潰れ方は上側と下側では波形が少し違います。

次第に低くしていくと完全に上下が潰れて方形波になります。概ね電池は8Vが限界のようです。

8V以下にすると上側下側共に潰れはじめます。潰れ方は上側と下側では波形が少し違います。

次第に低くしていくと完全に上下が潰れて方形波になります。概ね電池は8Vが限界のようです。

回路はNo.108(1989/2)の記事のものです。この回路チェナーの電圧固定にダイオードとTrを使っています。

最初のころはK30Aでしたが途中でTrになりNo.124は2N5465に戻っています。FETの方が良いのでしょうか?

回路はNo.108(1989/2)の記事のものです。この回路チェナーの電圧固定にダイオードとTrを使っています。

最初のころはK30Aでしたが途中でTrになりNo.124は2N5465に戻っています。FETの方が良いのでしょうか? クロックパルスジェネレーター(4059)

クロックパルスジェネレーター(4059) サンプルホールド(LF398)

サンプルホールド(LF398) フェーズ・コンパレータ(TC5081)

フェーズ・コンパレータ(TC5081) ゲインコントロールアンプ(13600)

ゲインコントロールアンプ(13600) LM319

LM319 LF318

LF318

部品の配置も一部間違っています。

部品の配置も一部間違っています。