|

まずは、サムホール・スイッチ解体中の様子から

ご覧のように、腐食による緑青の発生がひどく、全く使い物にならない状態です

10MHz台の切替は、0−2までの範囲に可動範囲が限定されていますが、これは黒いダイヤルの軸のところにストッパー・ピン(よく見ると、ピン2本が見える)が取り付けられていて、このもので回転範囲を制限してあります

この細工は、スイッチ組み立ての最初に行う必要があり、今回は汎用品に交換ですから、この制限がかかりません

使用するうえで、分かっていれば良いことですHi |

|

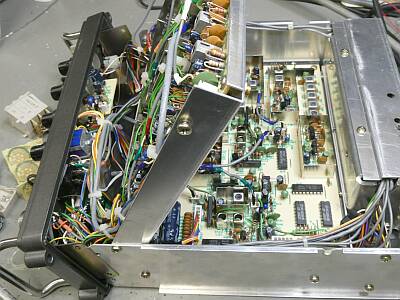

全体構成ですが、基板3枚+ファイナル部です

ご覧のように、RF/IFユニットを持ち上げると、その下にPLLユニットがあります

|

|

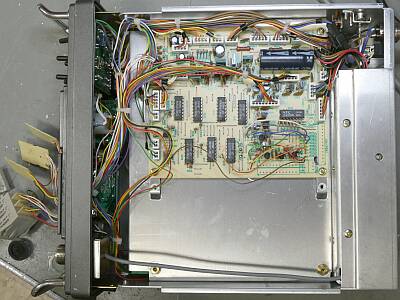

筐体ケースを取り外すと、下側にRF/IFユニットがあります

この基板を持ち上げると、上記の状態になります

IFフィルタは、USB/LSB 2つを装備(基板中央)

周波数読取はカーソル一本です

AM(A3H)は、USBフィルタが採用されています(輸出モデルからしてそうでしょう) |

|

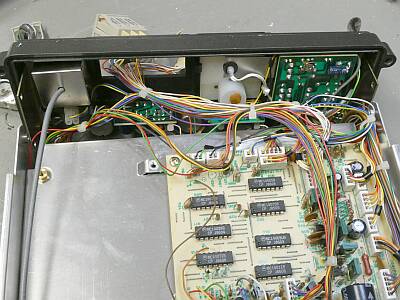

反対側、上面です

REG/CNTLユニットが1枚配されています

残りの下半分はオプション・スペース

海外向けには、同じシリーズにFT-70Fという固定11Chのモデルがあったようで、このスペースはその周波数をセットするダイオード・マトリックス基板のためにあるようです

アンテナ・チューナーにも、この11Chプリセットに対応したオプションがあったようです |

|

固定11Ch仕様の兄弟機、FT-70Fです

リーフレットからの切り取りです

この構造なら、少々の雨を気にする必要もなさそうで

軍用、業務用をうたうのはこのモデル

サムホイール・スイッチモデルは、いわば汎用

という切り分けかもしれません |

|

お話を戻して

FT-70GCのフロント・パネル裏の様子

アンテナ端子の裏は、シールドされていますが、中は普通に1.5D-2VがM-Rに半田付けしてあります

照明はメータのみが対象で、底面の電源供給配線で常時点灯もできるようになっています(通常は、フロントパネルのスイッチ操作で点灯) |

本機について、軍用?みたいな紹介もあるようですが、中のつくりはアマチュア無線機と大差ないように思われます(確かに海外の取説などを見ると、軍用なども意識していたことは想像できます)

シャーシにアルミが採用されている点は、軍用(業務用)を意識した感があります

サムホイール・スイッチによる周波数選択ですから、固定周波数の運用には便利でしょうが、アマチュア無線で一般的な運用・・・ダイヤルを回して選局するうような使い方には不向きといえるでしょう

周波数を取り決めて運用するには便利というか安心というか、そのメリットはあるでしょう

ManPack いわゆる人が持って(移動しながら)運用することを目的とした、2−30MHzゼネラル・カバレッジのHFトランシーバということでしょう |

|

スピーカー・マイクロホンは、傷んでいましたが、本体外観は見た目にそんなに傷んだ感はしません

筐体内部は非常にきれいな状態です

が、サムホイール・スイッチの腐食は半端ではありません

接点クリーナーで、なんとなるレベルではありません

これが手にした最初の状況でした

サムホイール・スイッチについては10MHz台が、たまにまじめに動作して、10.0000MHzちょうどと、20.0000MHzちょうどが送受出来る状態になる・・・その折は、パワーも感度もそれなりに正常という状況で、基本的な送受信に問題はなさそうです

まずは、サムホイール・スイッチの手配から対応をスタートです

幸いなことに、オムロン製で入手が可能でした

入手したサムホイール・スイッチですが、10MHz台から順に1個取り換えては、PLLロックが外れない確認と周波数を計ってみる・・・機能回復を確認、楽しいですねぇ、1桁ずつ改善です

これを100Hz台まで繰り返しました

無事、全6桁交換ができました

特別な手入れを行うこと無く、オリジナル同等のスペックが得られました

昨今の7.100MHz以上でしたら、10KHz/KHzダイヤルだけで、普通に実用になるかもです

以下、12.0V時動作の実測例

周波数:14.1MHz

送信(A2):High 11.5W Low 3.7W

A3H:High 4W Low 2W

受信感度:SSB/CW 0.2μV信号ON/OFF S/N10db

AM 1.0μV 1KHz30%変調 ON/OFF S/N10db

音色は固いというか、その昔のFT-101の音です

|

スピーカー・マイクロホン MH-17A8

結構な損傷があり、手持ちのハンドセットの改造、あるいはなにか新たにスピーカー・マイクを入手して、手当てすることを考えました

まあと思って分解してみると、スピーカーのマグネットに引かれて、ホチキスの針と金属片がスピーカー・コーンにくっついていました

コーンの材質はプラスチック、中心部は凹んでいます

これらが101のような受信音に関係したなと考え、手当てをしてみることにしました

紙のコーンで、同サイズ1W入力のスピーカーの手持ちがあったので、このものに交換

破れていた保護用のシートや、組み入れられていなかった金属金網も、手持ちの古いマイクロホンを分解して部品取りして交換・追加しました

防水性は、オリジナルより低下するかもしれませんが、音色は落ち着きましたので、見た目はよろしくありませんが、改造?したこのMH-17A8をそのまま使用することにしました |