| Heathkit HW-9 | |||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

| 本機は、Heath-Kitとしては最後のほうに分類される製品で、Heath-Kitが45年間続けたキットの販売を終了する1990年代初頭まで販売されていました 自作マニアが喜んだあのHeathKit社の用意した HF QRP CW トランシーバーです 一時はワーゲンの空冷エンジンを載せた飛行機のキットまで出していたHeathKit社も消滅してしまいました 自分でモノを作る喜びを感じられる方が少なくなったのでしょう、いまは使わせてもらっている方ばかり?!、手っ取り早く(効率良く?)高性能なモノを手にしたいと考える方が世の主流なのでしょう 部品がディスクリートの時代は、キットのメリット・・・自分で組み立てれば安価というメリットが大きかったものの、プリント基板化・実装部品の普及等で、安価で大量生産ができるようになった時代では、この自分で組み立てると安価というメリットの発揮しようも無くなりました またデジタルの時代になったことで、人の興味もハードよりソフト(アプリケーション)のほうに向いたことも、大きい要素でしょう 余談ながら、Heathkitに出会ったことで、自分の将来を見つけた方も多くいらしたことと思います お話を戻して 私自身、SONYトレーディングが国内総代理店をしていた時代(1980年代)に、SB-102に続いて入手して組み立てていましたが、その後QSYして手元に残していなかったので、新たにUSEDを入手しました |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 本QRPシリーズとしては、先輩に HW-7、HW-8があり、このHW-9が最後のモデルです CW専用のトランシーバということでは、管球式の時代には、ノービスクラス向けのトランシーバ HW-16がありましたが、こちらはQRPではなく、ライセンスいっぱいの75W入力の送信部で、トランシーバといっても送受信機が一体化されただけで、送受イコールのトランシーブではありません HW-9は、VFOひとつで、各バンド250KHz幅をカバーし、トランシーブ操作で送受信できる本格的なトランシーバで、フルブレークインからセミブレークインまでディレイ調整が可能です ±1KHz可変のRIT回路を装備、ダイヤルの読取精度は5KHz、ダイヤル1回転でおおよそ40KHz 本体は、 23.5w X 21.6d X 10.8h cm 2.1Kgとコンパクト キャビネット・シャーシは、全てアルミ製で小型軽量です CW専用で、3.5MHz帯〜28MHz帯まで、WARCバンドを含む8バンドに対応しますが、本機はベースモデルで、3.5/7/14/21MHz帯の4バンドをカバーするもので、残り4バンドをカバーするには、オプションであるHWA-9が必要です ちゃんとしたサイド・トーン・オシレータが用意され、送信出力は4W(28MHz帯は3W)、受信も混変調/混信対策にクリスタル・フィルタが採用され、AGC/Sメータも装備、もちろんスピーカーを鳴らすこともできます 送信出力こそQRPですが、上位機種と大差が付くものではなく、高い能力を持っています メーター表示も、受信時は信号強度(Sメータ、40μVで「S9」に調整)、送信時はRF出力(5Wフルスケールに調整)を表示します |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

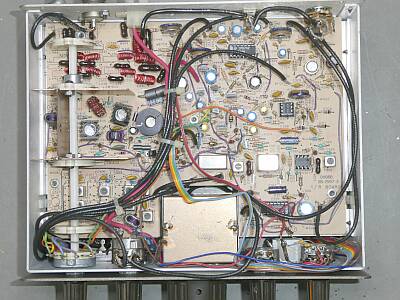

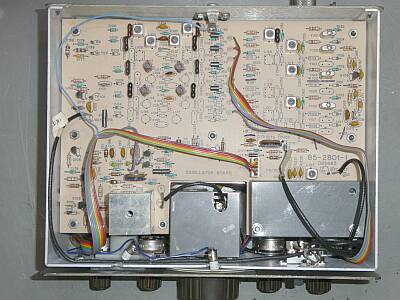

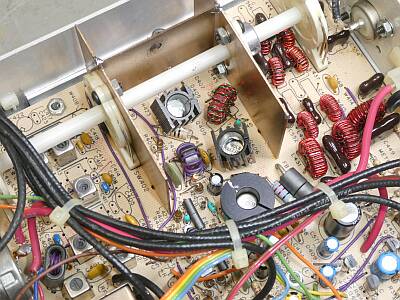

| 受信は、DBMによるTOPミキサー方式が採用されています VFO(5.75MHz〜6.00MHz)とバンド切替クリスタルでプリMIXされた信号で、8.83MHzに一発変換します すなわち、TOPミキサ方式で、IFが、8.83MHzのシングル・コンバージョンです 受信IFの頭には、4クリスタルのフィルタが装備されています(今風の表現で言えば、4ポール・ルーフィング・フィルタ搭載) IF増幅後プロダクト検波され、続くオーディオ・フィルタで WIDE:1KHz NARROW:250Hz いずれもー6db範囲の選択幅を得ます 送信は、8.8307MHzの信号からプリMIXを通して目的の周波数を得ます すなわち送受信のオフセットは、700Hzです |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

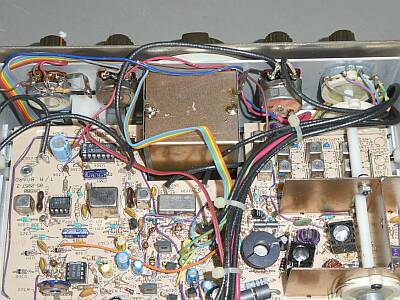

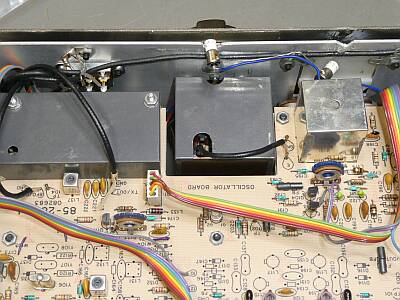

| 入手時点で、送信出力が定格のちょうど半分程度・・・受信については、そこそこ定格に近い状態でした 受信については、慎重に調整することで、定格値を十分クリアすることができました 送信パワー低下の原因は、ファイナル部にありました 本来MRF237パラなのですが、2SC1957が1本に改造(修理)されていました 例によって?中華にモノを求めました(安全を見て4本手配) 届いたMRF237について、hfeのチェックをしたところ正常だったので、オリジナルに戻しました ヒートシンクは、手持ちのものを使用しましたが、連続送信して発熱(温度上昇)に問題はないと判断しました(基板レイアウトとバンド切替SWのシャフトの様子から、オリジナルでは、ヒートシンクの採用は無いのかも、です) 調整・修復後のスペックについて、12.0Vで計測しました 送信出力(定格は、28MHz帯3W以外は4W 12.6V時と記してありました) 3.5/7MHz帯 5W 14MHz帯 4W 21MHz帯 3.5W 最大出力時:1.1A程度 受信感度(定格は、0.5μV信号ON/OFFで、S/N10db) 3.5MHz帯 〜 21MHz帯 0.4μV入力ON/OFFで、SN10db以上 40μV入力で、メーター「9」を指示 無信号時:0.2A(LED点灯) スピーカーで受信時:0.5A位 余談ですが、SSB受信について、USBは復調できます |

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

| 2025.09 | |||||||||||||||||||

| 無線機歴史博物館に 戻る | ||

|

|