|

リアパネル

2つのBNC-Rは

1.受信機に接続するアンテナ端子

2.VFO接続端子

GTソケットには、受信機のスタンバイ配線も出ています |

|

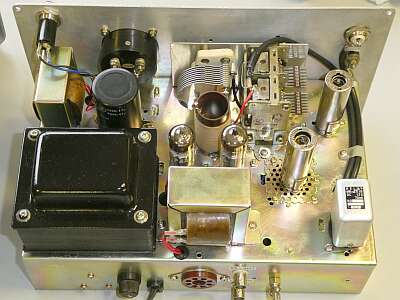

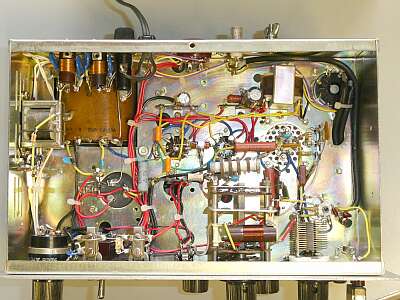

シャーシ上部

シャーシは再メッキしてあります

RF系の球には、オリジナルには無いシールドケースが採用されています

整流管 6CA4(黒のブロックコンデンサの位置にあった)は、ダイオードに置き換えられています

元々ブロックコンデンサの取り付いていた位置には、リレーが取り付けられています(右下のシールドされて見える) |

|

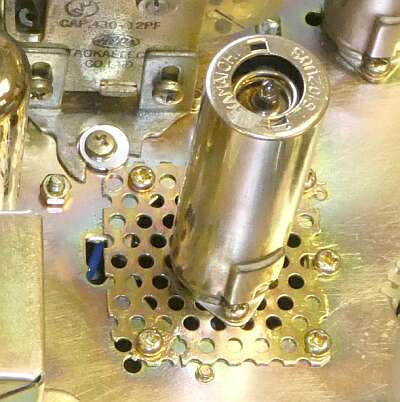

終段の6AR5は、対流(放熱)をよくするためにでしょう、パンチングメタルが採用されています

6BM8プッシュプルの変調器は、6AR5シングルには大きすぎるようにも思えます

2E26など、高出力のものに交換して使うことも、想定にあったのかもしれません |

|

|

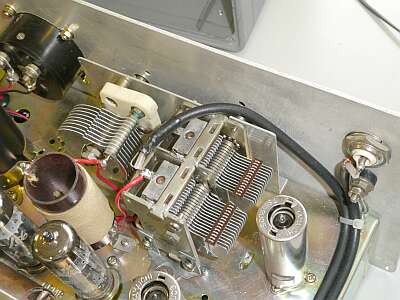

シャーシ上部、フロントパネル裏です

VCの取り付けには、サブパネルが用意されていますが、ひとつ横に移動させてあります

メータの位置は、元々200PFロードVCの位置

元々200PFの固定コンデンサを切替るロータリーSWの位置なのですが、430PF2連のVCを取り付けて使用することで、このローターリーSWを省略してあります

VC200PF+必要な容量をSWで切り替えて追加というスタイルを430PF2連VCに置き換え、ツマミをひとつ省略、空いたスペースにメーターを取り付けたという形です |

|

シャーシ底側

オリジナルにはなかった、ACラインフィルタが用意されています(電源トランスの上に見えます)

|