|

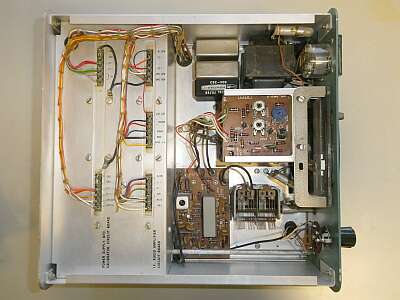

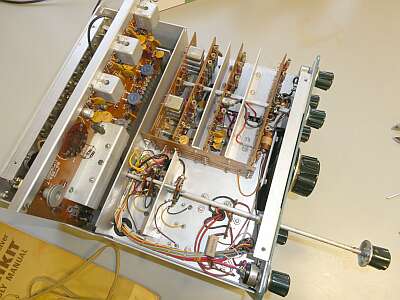

外ケースから中身を取り出した様子

トップ側

Heath製品は、アルミニウムシャーシの採用で、年数が経過しても錆びることなく綺麗です |

|

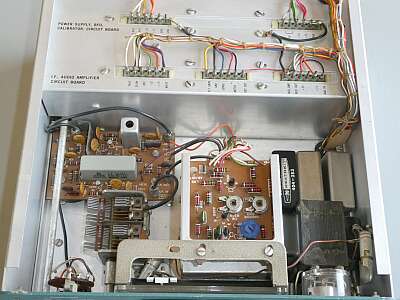

上部には、基板が差し込まれるソケットが並んでいます

クリスタル・フィルタですが、SSB・CW・AMフル装備です(CW/AMフィルタは、元々オプション)

同調VCは、RF同調用

その上に見える基板は、

1st-MIX/2nd-MIX部です

基板上のグレーの容器?は、8.4−8.9MHzのBPFです

左端に見えるシャフトは、HF−VHF-CONV切替SWに繋がっています(ANT入力切替) |

|

トップ側前側です

中央LMO(VFO)の上に載せてある基板は、RTTY検波用

照明ランプは

メーター、メインダイヤルの左右の計3個が配置されています

|

|

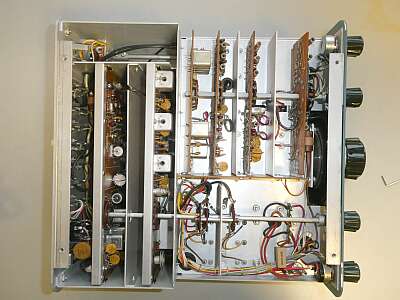

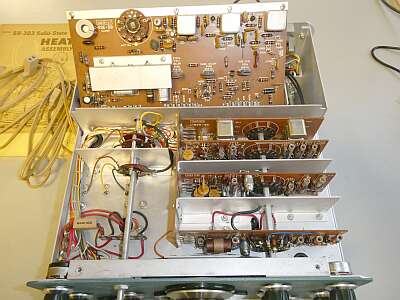

外ケースから中身を取り出した様子

ボトム側 |

|

ボトム

リア側から

BFO−電源−マーカー基板

IF−DET−AF基板

下に見えるのは

フロント側から

ANT入力基板

RF基板

局発基板

中央に見えるプリント基板は、いわばRF部のマザーボードです

|

|

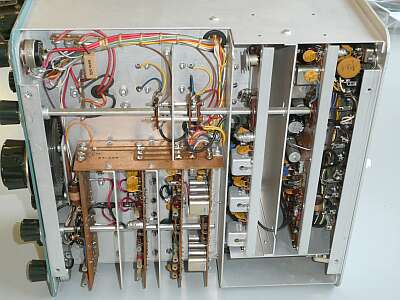

ボトム

モードSWのシャフトを抜くことで、リアの2枚の基板のメンテができます

同様にバンドSWのシャフトを抜けば、ANT-RF-局発基板のメンテができます

※メンテ

調整については、このような基板の取り外しは必要ありません |

|

ボトム

モードSWのシャフトを抜いて、IF−DET−AF基板を持ち上げている様子

調整以外の基板のメンテには、このような作業が必要になるということです

|